在当代社会,佛教与商业的交织逐渐成为值得关注的现象,“佛教挣钱图片”作为这一现象的视觉载体,既反映了佛教文化的传播需求,也折射出商业化浪潮下的多重面向,这类图片通常以佛教元素为核心,通过视觉设计融入商业场景,其形式、内容及社会影响值得深入探讨。

佛教挣钱图片的类型与应用场景

佛教挣钱图片可根据功能与表现形式分为不同类型,广泛分布于文创、旅游、教育、数字媒体等多个领域,以下通过表格梳理其主要类别:

| 类型 | 内容特点 | 应用场景 | 常见载体 |

|---|---|---|---|

| 佛教艺术复制品 | 临摹或数字化再现敦煌壁画、唐卡、佛像雕塑等,注重艺术性与文化还原 | 艺术收藏、家居装饰、博物馆衍生品 | 实体画册、数字藏品、高端印刷品 |

| 文创周边设计 | 融入莲花、法轮、禅意符号等元素,设计为文具、服饰、饰品等日常用品 | 电商平台、寺庙文创店、文旅市集 | 明信片、帆布袋、首饰、数码配件 |

| 法会/活动宣传图 | 记录或设计法会现场、开光仪式、禅修营等活动画面,突出庄严氛围与参与感 | 寺庙公告、宗教活动招募、文旅宣传 | 社交媒体海报、短视频截图、宣传册 |

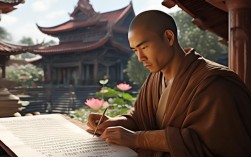

| 线上课程/知识付费配图 | 以禅意风景、僧人修行场景为背景,搭配“静心”“智慧”等文字,传递课程理念 | 知识付费平台、线上禅修课程推广 | 课程封面、推文配图、广告素材 |

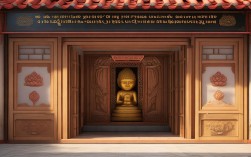

| 文旅景区宣传图 | 展示寺庙建筑、佛教园林、文化遗址等,结合自然景观与人文底蕴 | 旅游APP、景区广告、政府文化推广 | 宣传海报、旅游攻略图文、短视频 |

商业化与佛教教义的平衡:争议与反思

佛教挣钱图片的兴起,本质上是传统文化在市场经济中的适应性调整,但其中也潜藏着教义与商业的张力,佛教强调“慈悲”“清净”“无贪”,商业化若过度追求利益,可能背离信仰本质,部分商家将佛像元素简化为低俗表情包或“佛系营销”符号,消解了佛教的庄严性;个别景区借“开光”名义高价售卖所谓“圣物”,涉嫌利用信仰牟取暴利,这些行为均引发公众对“佛教商业化”的批评。

合理的商业化并非必然与教义冲突,佛教中的“财布施”主张通过正当财富积累回馈社会,部分寺庙将文创收入用于修缮建筑、慈善公益,或通过数字化图片传播佛教文化,反而扩大了信仰的社会影响力,敦煌研究院推出的壁画数字藏品,既实现了文化保护与商业收益的平衡,又让更多人接触到了千年佛教艺术,关键在于商业化是否以“尊重信仰、传播正念”为前提,而非将佛教异化为纯粹逐利的工具。

正确看待佛教挣钱图片:文化传承与商业理性的共生

对消费者而言,佛教挣钱图片的价值在于其承载的文化内涵而非商业标签,选择图片时,应关注其是否传递佛教的慈悲、智慧等核心精神,避免陷入“功利性消费”的误区——并非所有“开光”图片都能带来心灵慰藉,真正的“修行”在于对教义的践行而非对外在符号的依赖。

对创作者与商家而言,需坚守“文化为根、商业为用”的原则,在设计佛教图片时,应避免过度娱乐化、低俗化改编,尊重宗教仪轨与文化符号的神圣性;在商业推广中,需明确区分“文化传播”与“商业营销”,杜绝虚假宣传和价格欺诈,让商业行为成为传承佛教文化的桥梁而非障碍。

从社会层面看,相关部门应加强对佛教元素商业使用的规范引导,出台行业标准,明确“合理商业化”与“商业化滥用”的界限,既保护宗教信仰的纯洁性,也为传统文化的市场化传播提供健康土壤。

相关问答FAQs

Q1:佛教挣钱图片是否违背佛教教义?

A:不一定,佛教教义并非绝对排斥商业,而是强调“正命”——即通过正当方式获取财富并用于利益众生,若佛教挣钱图片的收益用于文化保护、慈善公益,或以传播佛教智慧为核心,符合“财布施”的精神,则不违背教义;反之,若利用信仰符号牟取暴利、扭曲教义,则违背了佛教“慈悲”“无贪”的根本原则,关键在于商业动机与行为是否符合“正念”与“利他”的要求。

Q2:如何辨别佛教图片商业化是否合理?

A:可从三个维度判断:一是内容是否尊重佛教核心精神,避免低俗化、娱乐化改编(如将佛像用于搞笑表情包);二是商业收益是否透明且用于正当目的(如寺庙文创收入是否公开用于公益或文化保护);三是传播方式是否理性,是否存在夸大宣传(如虚假承诺“开光特效”),合理的商业化应兼顾文化传承与商业伦理,让佛教图片成为连接传统与现代的媒介,而非消费信仰的工具。