弥陀菩萨,即阿弥陀佛,是佛教中西方极乐世界的教主,因其“无量光”与“无量寿”的功德,成为汉传佛教、藏传佛教及日本佛教中最受尊崇的菩萨之一,弥陀菩萨图片作为信仰与艺术的载体,不仅是修行者观想的对象,更是佛教文化、美学与哲学的综合体现,从古至今,这些图片通过不同的艺术形式,传递着慈悲、智慧与净土的愿景,成为连接信众与佛国的重要媒介。

弥陀菩萨图片的形象特征与象征体系

弥陀菩萨的形象在佛教经典中有明确记载,艺术家们依据经典与信仰需求,塑造出丰富而统一的视觉符号,这些特征不仅具有艺术价值,更蕴含深刻的宗教内涵。

核心形象要素

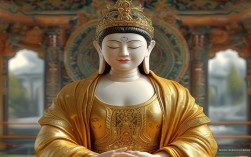

弥陀菩萨的图片通常以“相好庄严”为基调,面容圆润慈和,眉目低垂,眼神悲悯,嘴角含笑,传递出对众生的无条件接纳与慈悲,其发髻高耸,头顶有肉髻(表征佛智圆满),耳垂肩长(福报相),颈部有三道纹(“颈纹”,表征断除三毒),身着袈裟或天衣,衣纹流畅,或结跏趺坐于莲台,或站立作接引相,身色常为金色或红色——金色象征佛性庄严,红色代表慈悲与生命力。

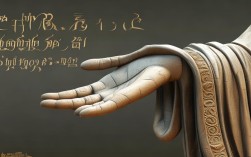

手印是弥陀菩萨图片的关键标识:最常见的“与愿印”(右手下垂,掌心向外,五指自然舒展),象征满足众生愿望;“定印”(左手结禅定印,掌心向上置于右手上,拇指相触),表征禅定与智慧,部分图片中,双手还持宝瓶(内盛甘露,象征无量寿命)或莲花(莲花出淤泥而不染,象征净土清净)。

坐骑与眷属

弥陀菩萨常以“孔雀”或“大雁”为坐骑,孔雀象征离毒(贪嗔痴),大雁代表知时守信(如雁行有序),其胁侍为“观世音菩萨”与“大势至菩萨”,合称“西方三圣”:观世音表大悲,大势至表大智,弥陀表大愿,三者构成“悲智愿”的圆满体系,在净土变相图中,三圣常立于或端坐于七宝池上,池中莲花盛开,楼阁伎乐环绕,展现极乐世界的庄严景象。

经典依据与艺术演变

弥陀菩萨的形象塑造严格遵循经典,如《阿弥陀经》描述极乐世界“黄金为地,七宝池中莲花化生”,《观无量寿经》详述“十六观”,对佛身、莲座、环境等均有规定,艺术表现上,早期受犍陀罗艺术影响,佛像偏写实(如新疆克孜尔石窟壁画);魏晋南北朝后,逐渐汉化,面容趋于丰满柔和,衣纹流畅(如敦煌莫高窟盛唐时期的“阿弥陀佛五十菩萨图”);宋代以后,世俗化倾向明显,菩萨更贴近人间审美,慈祥亲切(如明代丁云鹏的《阿弥陀佛图》)。

以下为弥陀菩萨图片核心形象要素的简要归纳:

| 部位/元素 | 特征描述 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 面容 | 圆满慈和,眉目低垂,微笑 | 慈悲摄受,众生无差别接纳 |

| 手印 | 与愿印(右手)、定印(左手) | 满愿、禅定,悲智双运 |

| 莲台 | 七宝莲台,多层莲瓣 | 净土清净,往生无染 |

| 色彩 | 金色、红色为主 | 佛性庄严,慈悲生命力 |

| 眷属 | 观音、势至菩萨 | 大悲、大智,愿行圆满 |

不同文化背景下的弥陀菩萨图片

弥陀菩萨图片随着佛教传播,在不同地区形成了独特的艺术风格,既保留核心特征,又融入本土文化元素。

汉传佛教:庄严与世俗的融合

汉传佛教的弥陀图片以“庄严相”为主,同时兼顾信众的亲近感,唐代敦煌壁画中的“净土变”,将极乐世界描绘成人间仙境:宝树参天,华池荡漾,飞天散花,信众或跪拜、或乘云往生,场景宏大而细腻,宋代以后,随着文人画兴起,弥陀菩萨形象更趋“文人化”,如明代画家陈洪绶的《阿弥陀佛像》,线条简练,菩萨面容清瘦,眼神深邃,融入了文人的禅意思考,木版画、年画中的弥陀菩萨也走入民间,如明清时期的“接引图”,以简洁的线条和明快的色彩,传递“念佛往生”的信仰,成为普及度最高的民间信仰图像之一。

藏传佛教:密宗元素与本尊崇拜

藏传佛教中,阿弥陀佛是“五方佛”之一(中央毗卢遮那佛、东方阿閦佛、南方宝生佛、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛),代表“法身”的“无垢玻璃”属性,其图片常表现为“本尊相”:头戴五佛冠(象征五智),身着菩萨装,佩戴耳环、项链、臂钏等珠宝(象征报身庄严),手结定印与禅定印,手持金刚杵与宝瓶(密宗法器),部分唐卡中,阿弥陀佛周围环绕“八大菩萨”与“空行母”,背景为曼荼罗(坛城),色彩浓烈,细节繁复,体现密宗“即身成佛”的修行理念,15世纪西藏唐卡《阿弥陀佛极乐世界》,以金、红、蓝为主色调,将极乐世界的七宝、八功德水等元素以几何图案组合,展现密宗宇宙观。

日本佛教:净土宗的“来迎图”与“九品往生”

日本佛教中的弥陀图片深受汉传影响,又发展出本土特色,净土宗以“念佛往生”为核心,其代表性图像为“来迎图”:阿弥陀佛立于云中,身披金色袈裟,双手结与愿印,观世音持莲花、大势至持宝珠随侍,菩萨面容威严而慈悲,脚下云纹翻涌,象征“临终接引”,镰仓时代的“当麻曼荼罗”(以九品往生为主题)将不同阶层的往生者(从圣者到恶人)置于画面中,下方为“火地狱”,上方为“极乐世界”,形成强烈对比,强调“念佛平等”的信仰,净土真宗的“光背图”以阿弥陀佛的光芒(象征“无量光”)为核心,光芒中显现“南无阿弥陀佛”六字名号,简洁而富有力量,成为该宗最具代表性的图像符号。

弥陀菩萨图片的信仰功能与文化意义

弥陀菩萨图片不仅是艺术品,更是信仰实践的重要工具,其功能与意义贯穿佛教修行的始终。

观想修行的“所缘境”

《观无量寿经》强调“观想”是往生净土的重要法门,而弥陀菩萨图片正是观想的“所缘境”,修行者通过凝视图片,依次观想佛的“三十二相”“八十种好”,再到极乐世界的环境,达到“心眼开明,见极乐世界”的境界,明代高僧蕅益大师在《弥陀要解》中指出:“观像念佛,乃权实相资之法。”图片帮助修行者将抽象的“佛”具象化,以专注的观想净化心念,契入“念佛三昧”。

信仰凝聚的“符号载体”

在佛教寺院与家庭供奉中,弥陀菩萨图片是信仰的核心符号,寺院的大殿主供像,常为巨大的阿弥陀佛(如浙江杭州灵隐寺的20米高的铜制阿弥陀佛),象征佛法的庄严与威仪;家庭供奉的小幅图片,则成为日常修行的提醒,晨昏定省时焚香礼拜,表达对佛的恭敬与对极乐世界的向往,这种共同的图像符号,凝聚了信众的信仰认同,形成“念佛共修”的社群力量。

文化传承的“视觉文献”

不同时期的弥陀菩萨图片,记录了佛教艺术的发展脉络与社会文化的变迁,敦煌壁画中的“净土变”,反映了唐代社会的审美风尚(丰腴的体态、华丽的服饰);日本江户时代的“浮世绘”风格弥陀图,将世俗人物的动态融入宗教图像,展现佛教与民间艺术的融合,这些图片不仅是宗教艺术,更是研究古代社会、文化、美学的“视觉文献”。

弥陀菩萨图片以艺术为载体,承载着佛教“慈悲、智慧、净土”的核心教义,从庄严的佛像到世俗的年画,从唐卡的繁复到水墨的写意,它在不同文化中不断演变,却始终传递着“接引众生、离苦得乐”的愿力,对于信众而言,它是观想修行的指南;对于艺术爱好者,它是美学的典范;对于文化研究者,它是历史的见证,在信仰与艺术的交融中,弥陀菩萨图片超越了时空,成为人类精神世界中永恒的光明象征。

相关问答FAQs

Q1:阿弥陀佛图片中为何常以莲花为背景或手持莲花?

A:莲花在佛教中象征“清净无染”,因莲花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,与阿弥陀佛“净土法门”的核心教义高度契合,阿弥陀佛的极乐世界被称为“莲华藏世界”,众生往生后皆于莲花中化生,象征脱离六道轮回的污浊,获得清净法身,图片中的莲花既是极乐世界的标志性景物,也代表修行者通过念佛净化心念、往生净土的过程,手持莲花的阿弥陀佛,则进一步强化了“接引众生至清净国土”的慈悲愿力。

Q2:供奉阿弥陀佛图片时,有哪些注意事项?

A:供奉阿弥陀佛图片的核心在于“恭敬心”与“诚心”,具体可注意以下几点:

- 环境选择:宜置于清净、庄严之处,如客厅佛堂、书房,避免在卧室、卫生间等不洁场所,也勿正对厕所或厨房(象征远离污浊)。

- 摆放方式:图片应平整展开,勿折叠、破损;若有供台,应置于较高处(象征对佛的恭敬),且勿与世俗杂物混放。

- 心态调整:供奉不仅是形式,更需以“忆念佛德、修持善法”为目的,每日可焚香、供水、礼拜,结合念佛,避免仅作为装饰或迷信行为。

- 处理方式:若图片破损或污损,可恭敬回收(如包好埋于干净处),勿随意丢弃,体现对佛法的尊重。