在民间信仰的广阔天地中,“雨王菩萨”是一个承载着农耕文明对自然敬畏与祈盼的独特文化符号,它并非佛教经典中记载的正统菩萨,而是在长期历史演变中,融合自然崇拜、民间传说与宗教信仰形成的区域性神祇,主要流行于中国南方及部分北方旱作农业区,尤其在雨水丰歉直接影响生计的村落中,其信仰尤为深厚,要理解“雨王菩萨”,需从其信仰根源、形象演变、仪式实践及文化内涵等多维度展开。

信仰起源:从自然崇拜到人格化神灵

“雨王菩萨”的信仰根基,深植于农耕文明对“雨”这一生存资源的依赖,在生产力低下的古代,雨水直接关系到农作物的收成,乃至族群的存续,面对干旱、洪涝等不可控的自然力量,古人既敬畏又试图沟通,逐渐形成了对“雨神”的崇拜,早期雨神多为自然人格化的象征,如《山海经》中的“应龙”(“应龙已杀蚩尤,又杀夸父,乃去南方之处,故南方多雨”),或民间信仰中的“龙王”,但随着佛教、道教等制度化宗教的传入,这些原始神灵逐渐被赋予更丰富的文化内涵。

“雨王菩萨”的称谓,体现了“菩萨”这一佛教概念与本土雨神崇拜的融合,佛教中的“菩萨”以“慈悲”“济世”为特质,民间便将掌管降雨的神灵纳入“菩萨”体系,称其为“雨王菩萨”,既保留了其“降雨”的核心职能,又赋予其“护佑众生”的宗教慈悲,使其更易被信众接受,这种融合并非简单的叠加,而是经历了“自然神—人格神—菩萨神”的演变:最初人们崇拜抽象的“雨”的力量,后将其想象为具有喜怒哀乐的人格化神灵(如龙王),再结合佛教的“菩萨”信仰,最终形成“雨王菩萨”这一兼具神力与慈悲的复合型信仰对象。

形象演变:多元文化交融的产物

“雨王菩萨”的形象并非固定不变,而是呈现出鲜明的地域性和多元性,这与不同地区的文化传统、宗教氛围及自然条件密切相关。

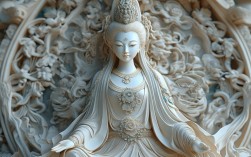

在佛教影响较深的地区,“雨王菩萨”常被塑造成观音菩萨的化身或分身,观音菩萨“大慈大悲,有求必应”的特质,与民间“祈雨”的需求高度契合,因此信众便将观音视为“雨王菩萨”,庙宇中可能出现“观音洒甘露”的塑像或壁画,强调其“普降雨水,滋润万物”的职能,例如在江南水乡,部分观音道场会举行“观音祈雨法会”,将观音信仰与雨神崇拜直接结合。

在道教影响区域,“雨王菩萨”则可能与龙王、雷神等道教神灵融合,道教中龙王司掌“兴云布雨”,雷神掌“雷电”,二者常被共同奉为雨神,民间便将龙王称为“雨王菩萨”,庙宇中可能出现“龙王坐镇、雷神辅助”的组合形象,或以“龙纹”“雨器”作为象征符号,如北方部分乡村的“雨王庙”,主神为龙王,两侧配以雷公、电母,形成“龙王降雨,雷电助威”的神灵体系。

地方性传说也为“雨王菩萨”增添了独特的人文色彩,部分地区将历史上的贤臣、名士或地方神祇奉为“雨王菩萨”,如传说中因治水有功而被神化的“大禹”,或因“心系民生、感动上天”而掌管降雨的“地方贤士”,这类形象更贴近信众的生活,使“雨王菩萨”不仅是自然力量的象征,更成为“人神共格”的文化符号。

信仰实践:仪式与象征的互动

“雨王菩萨”的信仰主要通过具体的仪式活动得以体现,这些仪式既是人与神灵沟通的桥梁,也是社区文化认同的载体,常见的实践形式包括庙宇祭祀、祈雨仪式、禁忌习俗等。

庙宇与祭祀:供奉“雨王菩萨”的庙宇多建在村落附近或水源地,选址体现“近水而居”与“祈雨便利”的双重考量,庙宇内通常设有神像,材质多为泥塑、木雕或石雕,形象多为威严庄重或慈悲祥和,手持“甘露瓶”“宝珠”等象征降雨的法器,祭祀活动分为常规祭祀和特殊祭祀:常规祭祀在固定日期(如农历初一、十五,或“龙抬头”“夏至”等节气)进行,信众焚香、献供(清水、五谷、时令水果等),祈求风调雨顺;特殊祭祀则发生在干旱时期,举行规模较大的“祈雨大典”,由村中长老或道士主持,仪式包括诵经、献祭、舞蹈(如“舞龙”“祈雨舞”)等环节,旨在“感通神灵,唤来甘霖”。

祈雨仪式的象征体系:祈雨仪式中充满了象征符号,通过模拟“降雨”的过程或场景,强化信众的心理期待,部分地区会制作“草龙”,用稻草扎成龙形,由村民抬着在田间巡游,边走边洒水,象征“龙行布雨”;或收集“圣水”(如山泉水、井水),由信众带回家中浇灌农田,寓意“神水润田”,下述表格列举了祈雨仪式中常见的象征物及其文化意义:

| 象征物 | 材质/形式 | 文化意义 |

|---|---|---|

| 草龙/布龙 | 稻草、彩布 | 模拟龙神形象,象征“降雨的使者”,巡游寓意“龙行四海,普降甘霖” |

| 甘露瓶 | 陶瓷、铜器 | 观音菩萨的法器,象征“慈悲甘露”,祈求“甘露润泽万物” |

| 圣水 | 山泉水、井水 | 被视为“神灵赐予的雨水”,洒向农田寓意“人工降雨,驱除干旱” |

| 五谷供品 | 稻、麦、玉米等 | 象征“民以食为天”,向神灵展示“丰收的期待”,换取“雨水滋养” |

禁忌习俗:与“雨王菩萨”相关的禁忌,体现了民间对神灵的敬畏,干旱期间禁止在河流、水井中洗涤污物,以免“亵渎神灵”;祈雨期间忌说“干旱”“无雨”等不吉之语,代之以“甘霖”“丰收”等吉祥话;部分村落规定女性不得参与核心祈雨仪式,认为“女性阴气重,可能影响降雨效果”,这些禁忌虽无科学依据,却通过集体约束强化了仪式的神圣性,增强了社区的凝聚力。

文化内涵:敬畏、实用与精神的统一

“雨王菩萨”信仰的本质,是农耕文明在自然面前的生存智慧与精神寄托,它首先体现了“天人合一”的哲学观念——人类并非自然的征服者,而是与自然共生的存在,需通过敬畏与沟通,寻求与自然的和谐,它具有强烈的实用功能,通过仪式活动缓解干旱带来的焦虑,增强面对自然灾害的心理韧性,它承载着社区记忆与文化认同,祈雨仪式往往成为村落集体参与的“文化事件”,强化了村民对共同地域、共同信仰的归属感。

值得注意的是,随着现代科技的发展(如人工增雨、水利设施完善),“雨王菩萨”的实用职能逐渐弱化,但其文化价值依然存在,它成为研究民间信仰、农耕文化、区域历史的活态样本,也提醒我们:在科技昌明的今天,对自然的敬畏与对生命的尊重,依然是不可或缺的精神底色。

相关问答FAQs

Q1:“雨王菩萨”是佛教正统菩萨吗?为什么民间会称其为“菩萨”?

A:“雨王菩萨”并非佛教经典中记载的正统菩萨(如观音、文殊等),佛教中的“菩萨”需具备“菩萨行”(如六度波罗蜜),且是佛教修行阶位之一,民间称其为“菩萨”,是佛教本土化过程中的文化融合现象:“菩萨”的“慈悲济世”特质符合民间“祈雨护佑”的需求;通过借用佛教概念,民间神灵更容易被纳入正统宗教体系,获得信众的普遍认可,这种称谓体现了民间信仰“实用至上”的特点,即以“能否解决问题”为核心,而非严格遵循宗教教义。

Q2:不同地区的“雨王菩萨”信仰有哪些差异?这些差异是如何形成的?

A:不同地区的“雨王菩萨”信仰在形象、仪式、传说等方面存在显著差异,主要受地域文化、宗教传统、自然条件三方面影响,江南水乡因水资源相对丰富,“雨王菩萨”更侧重“防洪排涝”,形象可能与“妈祖”(海神)结合,仪式中多出现“祭海”“放生”等环节;北方旱作区因干旱频发,“雨王菩萨”更强调“祈雨抗旱”,形象多为“龙王”或“雷神”,仪式中“舞龙”“求圣水”等环节更隆重;少数民族地区则可能融合本民族神话,如云南部分村寨的“雨王菩萨”信仰中,会加入本民族的“祭天”“祭山”仪式,形成独特的“多神合一”崇拜,这些差异本质上是不同人群在与自然互动中,形成的适应性文化表达。