清净海会菩萨是佛教中象征西方极乐世界清净庄严与圣众圆满的殊胜境界,其内涵融合了“清净”的心性本质与“海会”的广聚庄严,既是阿弥陀佛清净愿力的显现,也是修行者向往的终极归宿,在《阿弥陀经》《观无量寿佛经》等经典中,极乐国土被描述为“无有众苦,但受诸乐”的清净世界,海会”则如大海般容纳无量菩萨、声闻、天人等圣众,他们皆因阿弥陀佛的愿力与自身的清净修行,齐聚于此,共演佛法,普度众生。

“清净”是清净海会的核心特质,它不仅指国土环境的清净——七宝池、八功德水、宝树楼阁等庄严景象,更指圣众心性的清净,无明烦恼、业障习气已彻底断除,心体如如不动,远离一切染污,这种清净是“自性清净”与“离垢清净”的圆满:自性清净是众生本具的佛性,如《大乘起信论》所言“心性无生,离一切分别之相”;离垢清净则是通过修行断尽烦恼,显现本具的清净本性,观世音菩萨虽于娑婆世界寻声救苦,但其心清净如琉璃,不受烦恼染着,故能于清净海会中安住,同时悲愿遍尘刹,体现出“虽处寂而恒照,虽度生而无度相”的境界。

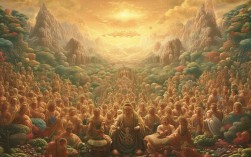

“海会”则彰显了圣众聚集的圆满与广大。“海”有深广、包容、平等之意,清净海会中的圣众,上至等觉菩萨,下至初果圣人,乃至天人大众,皆以阿弥陀佛为归依,共成无上佛道,这种聚集并非杂乱无章,而是如法界性,各安其位,各显其德,如《华严经》所言“一即一切,一切即一”,清净海会中的每一位圣众,都具足阿弥陀佛的万德庄严,彼此相互融摄,无有分别,这种“海会”的境界,象征着佛教“无缘大慈,同体大悲”的精神,以及众生平等、佛性不二的根本教义。

清净海会中的菩萨,更是悲智双运、愿力深远的典范,他们不仅自身已证清净法身,更以度化众生为己任,常随佛学,不舍慈悲,大势至菩萨以“忆佛念佛,现前当来,必定见佛”的念佛圆通法门,引导众生求生极乐,其智慧如海,能照见一切法实相;文殊菩萨代表大智慧,能善说诸法实相,断众生无明烦恼;普贤菩萨代表大行,以“十大愿王”导归极乐,鼓励众生修行菩萨道,念念不离菩提心;弥勒菩萨则以慈心摄持,当来下生人间,龙华三会,度无量众生,这些菩萨虽各有愿行,但皆以清净心为体,以菩提心为用,在清净海会中共同组成护持佛法、接引众生的清净法身。

为更清晰地呈现清净海会中主要菩萨的特质,以下表格列举几位核心菩萨及其象征意义:

| 菩萨名号 | 主要别称 | 核心特质 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 观世音菩萨 | 观自在、圆通大士 | 大悲救苦,寻声救难,千眼千手遍照尘刹 | 《法华经·观世音菩萨普门品》 |

| 大势至菩萨 | 大精进菩萨 | 念佛圆通,摄心不散,以智慧照破无明 | 《楞严经·大势至菩萨圆通章》 |

| 文殊师利菩萨 | 妙吉祥 | 大智文殊,能说空有,断众生疑网 | 《华严经·文殊师利行愿品》 |

| 普贤菩萨 | 普贤菩萨 | 大行普贤,十大愿王导归极乐 | 《华严经·普贤菩萨行愿品》 |

| 弥勒菩萨 | 慈氏菩萨 | 大慈摄持,当来下生,龙华三会度众生 | 《弥勒上生经》《弥勒下生经》 |

清净海会对修行者而言,既是终极的归宿,也是修行的榜样,阿弥陀佛因地发四十八大愿,国中天人,皆悉洞明诸法藏”等愿力,成就了清净海会的庄严国土;而圣众们“无有众苦,但受诸乐”的境界,则是修行者断惑证真、清净心现前的果报,佛教鼓励众生发愿往生清净海会,通过持名念佛、持戒修善、发菩提心等修行,净化自心,感通佛力,最终往生极乐,与清净海会菩萨同聚一处,速成佛道,清净海会菩萨的慈悲与智慧,也启示着修行者在日常生活中践行“清净心”与“菩提心”:于外不染六尘尘劳,于内常守自性清净;以慈悲心对待一切众生,以智慧心处理一切事务,最终达到“心净则国土净”的境界。

相关问答FAQs:

问:清净海会菩萨为何能在“清净”与“海会”中体现圆满?

答:“清净”与“海会”是清净海会菩萨圆满境界的两个方面。“清净”是其体性,指菩萨心性远离一切烦恼染污,显现本具的佛性光明,如《大乘起信论》所言“心性净故,即众生是佛”;“海会”是其妙用,指菩萨以清净心为体,悲智双运,度化无量众生,如大海容纳百川,广摄一切众生,共成无上佛道,二者体用不二,清净为体,海会用,故能体现“自利利他、觉行圆满”的佛菩萨境界。

问:普通人如何通过清净海会菩萨的教法实修?

答:普通人可通过以下三步践行清净海会菩萨的教法:一是“净心”,通过持戒、念佛、诵经等法门,对治贪嗔痴等烦恼,保持心念清净,如《观无量寿佛经》强调“至心精进,专念弥陀”;二是“发愿”,效仿清净海会菩萨的慈悲愿行,发愿往生极乐世界,同时发菩提心,誓度一切众生;三是“利他”,在日常生活中以慈悲心待人接物,以智慧心处理事务,将“清净心”与“菩提心”融入行住坐卧,最终达到“心净则国土净”的修行效果。