佛教斋堂作为寺院中僧人日常用斋的重要场所,其装饰不仅承载着佛教文化的深厚内涵,更通过视觉语言传递着清净、庄严、慈悲的修行理念,斋堂装饰的核心在于“外庄严而内清净”,既要符合佛教仪轨的规范,又要营造出有助于收摄心神、专注用餐的氛围,让僧人在进食时践行“食存五观”的修行法门,以下从色彩、材质、图案、空间布局及功能分区装饰等维度,详细解析佛教斋堂装饰的细节与意涵。

斋堂装饰的整体理念:庄严与简朴的平衡

佛教斋堂的装饰始终围绕“修行”这一核心功能展开,避免过度华丽而引发贪着,也忌讳过于简陋而失却庄严,其装饰理念可概括为“三原则”:一是“清净为本”,通过素雅的色调与自然的材质,营造远离尘嚣的宁静感;二是“表法为用”,通过特定符号与图案传递佛法义理,如莲花象征清净,法轮象征佛法常转;三是“实用为先”,装饰需兼顾斋堂的日常使用功能,如易清洁、耐用、符合用餐动线等,这种理念使得斋堂成为“修行道场”与“生活空间”的统一体,僧人在用餐时既能感受到佛法的熏陶,也能保持对日常生活的觉知。

色彩运用:以素雅为基调,象征清净与庄严

色彩是斋堂装饰中最直观的元素,其选择严格遵循佛教的象征体系,以低饱和度、自然柔和的色调为主,营造沉静内敛的氛围。

- 主色调:多采用米白、浅灰、原木色等中性色,这些色彩源于自然,给人“空寂”“清净”的视觉感受,符合佛教“色即是空”的观想,墙面常以淡米白或浅灰涂料粉刷,避免刺眼的光反射,让空间显得通透而不压抑;地面则多铺深灰色或青灰色地砖,既耐脏易清洁,又能通过色彩对比稳定心神。

- 点缀色:以金色、深木色、藏青色为主,用于重点部位的强调,金色在佛教中象征“佛身庄严”,常用于供桌、佛像边框、经文匾额的描边,既显庄重又不失节制;深木色则用于桌椅、梁柱等木质结构,传递“随缘不变”的沉稳感;藏青色多用于窗帘、坐垫等布艺装饰,其深邃的色调能帮助收摄散乱的心念。

整体色彩搭配遵循“主次分明、和谐统一”的原则,避免大面积使用高饱和度色彩,防止视觉干扰,让僧人在用餐时保持内心的专注与平和。

材质选择:自然为本,兼顾实用与象征

斋堂装饰的材质以“自然、质朴、耐用”为标准,既体现佛教“依正不二”的生态观,也满足日常使用的功能性需求。

- 木质材料:是斋堂装饰的核心材质,多用于供桌、餐椅、梁柱、门窗等,常见的有松木、杉木、楠木等,这些木材纹理自然、温润质朴,象征佛法的“慈悲与包容”,供桌多采用原木色,保留木材的天然纹理,表面涂以清漆,既保护木材又避免化学污染;餐椅则设计为简洁的方凳或长条凳,无复杂雕花,符合“简朴实用”的原则。

- 石材与陶瓷:用于地面铺设、佛像基座、餐具等,地面多采用青石板或防滑地砖,其粗糙的质感能增强空间的“接地气”感,避免过于华丽;佛像基座常用汉白玉或青石,象征“佛身稳固,不可动摇”;餐具则以粗陶或青瓷为主,质地粗糙、色泽沉稳,提醒用餐者“惜福知足”,避免对精美器皿的贪着。

- 天然织物:用于窗帘、坐垫、桌布等,多选用棉、麻、丝等材质,窗帘以米白色或浅灰色棉麻为主,透光性好且能过滤强光,保持室内光线柔和;坐垫则常藏青色或深灰色棉布内填充天然棉絮,兼具舒适性与支撑性,让僧人在用餐时保持身体的放松与专注。

图案与符号:以表法为核心,传递佛法义理

斋堂装饰中的图案与符号并非随意点缀,而是通过具体意象传递佛教的核心教义,让用餐者在潜移默化中接受法义的熏陶。

- 莲花图案:是最常见的装饰元素,象征“清净无染,超越烦恼”,莲花多出现在门窗雕花、壁画、屏风、餐具纹样中,或含苞待放,或盛开花瓣,形态简洁而不失雅致,佛教认为“花开见佛悟无生”,莲花的出淤泥而不染,恰如修行者在烦恼中保持清净本心,斋堂装饰莲花意在提醒用餐者“以清净心受食,转化贪嗔痴”。

- 法轮图案:象征“佛法常转,摧破烦恼”,法轮常出现在供桌两侧的壁画、梁枋彩绘或匾额边框中,多为金色或深色轮廓,佛教以“轮”比喻佛法如车轮般辗转相传,破除众生无明,斋堂装饰法轮,寓意用餐者通过“食存五观”的修行,摧破对饮食的执着,成就正念。

- 祥云与忍冬纹:象征“吉祥如意,生命力绵长”,祥云多用于藻井、梁枋的彩绘中,线条流畅飘逸,营造“天界庄严”的氛围;忍冬纹则以卷草纹的形式出现在窗棂、桌椅边缘,其冬夏常青的特性,象征佛法的“常住不灭”与修行者“精进不息”的精神。

- 经文字句:是斋堂装饰中“文字般若”的体现,多悬挂于墙面或刻于匾额上,常见的有“食存五观”偈语、“诸供养中,法供养最”等,字体以楷书或隶书为主,庄重工整,这些文字直接点明斋堂的修行意义,让用餐者在举箸之间不忘正念,践行“感恩、惜福、观心”的修行法门。

空间布局与功能分区装饰:秩序井然,表法修行

斋堂的空间布局严格遵循佛教仪轨,通过功能分区的明确划分,体现“戒定慧”三学次第,装饰也根据不同功能区的特性进行差异化设计。

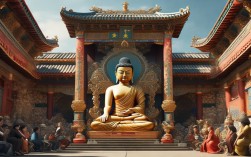

(1)供佛区:核心庄严区

供佛区位于斋堂正北或东方,是整个空间的核心,装饰最为庄重,中央供奉佛像(多为释迦牟尼佛或观世音菩萨),佛像背设“光板”(象征佛光普照),两侧配以“有量光”对联(如“法轮常转,佛日增辉”),供桌为长方形深色实木,依次摆放香炉、烛台、花瓶、供品(水果、素斋等),香炉为铜制,象征“戒定真香”;花瓶插放鲜花或常绿植物,象征“戒定慧香”庄严,供桌上方悬挂“斋堂”或“五观堂”匾额,金色字体,彰显此地是“修行圣地”。

(2)用餐区:秩序与专注的体现

用餐区位于供佛区前方,以对称布局排列长条桌与长凳,桌椅间距统一,体现“僧和合”的平等理念,桌面无铺桌布,直接使用原木桌面,避免铺张;凳子为无靠背长凳,提醒用餐者“正身端坐,专注饮食”,墙面悬挂“食存五观”偈语:“计功多少,自忖德行;防心离过,等为出世;正事良药,为疗形枯;为成道业,方受此食。”文字下方可配以简洁的莲花、法轮图案作为装饰,强化修行观想。

(3)过道与储物区:简洁实用,避免干扰

过道连接供佛区与用餐区,地面铺设防滑地砖,两侧墙面可悬挂“惜福”“感恩”等主题的书法作品,字体为行书,灵动而不失庄重,引导行走者保持正念,储物区位于斋堂一侧,用于存放餐具、食材等,门扇为素色木门,无装饰,避免视觉杂乱;内部货架采用开放式设计,材质与桌椅统一,保持整体风格的和谐。

斋堂装饰关键元素归纳

为更直观呈现斋堂装饰的体系,以下通过表格归纳核心元素的应用与象征:

| 装饰元素 | 应用位置 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 色彩 | 墙面(米白/浅灰)、地面(深灰/青石)、点缀(金色/藏青) | 清净、庄严、沉稳、专注 |

| 材质 | 供桌/桌椅(原木)、餐具(粗陶/青瓷)、窗帘/坐垫(棉麻) | 自然质朴、实用耐用、慈悲包容 |

| 图案 | 门窗(莲花)、梁枋(法轮/祥云)、壁画(忍冬纹) | 清净无染、佛法常转、吉祥如意、精进不息 |

| 文字 | 匾额(“斋堂”)、墙面(“食存五观”偈语) | 修行指引、文字般若、正念提醒 |

| 供佛摆设 | 佛像、供桌、香炉/花瓶/供品 | 表法供养、庄严佛土、感恩惜福 |

相关问答FAQs

问1:佛教斋堂装饰为何以素雅为主,避免过度华丽?

答:佛教斋堂的核心功能是“修行用斋”,装饰需服务于“收摄心神、专注正念”的目的,过度华丽的色彩、繁复的图案易引发贪着之心,让用餐者执着于外相而忽略内在观照,违背“食存五观”中“防心离过”的修行要求,素雅的色调与自然的材质能营造“远离尘嚣”的清净氛围,帮助僧人保持内心的平和与专注,体现“应无所住而生其心”的修行智慧,简朴的装饰也符合佛教“惜福”的理念,避免铺张浪费,彰显“少欲知足”的修行态度。

问2:斋堂装饰中莲花图案的出现有何特殊含义?如何通过莲花引导修行?

答:莲花在佛教中是“清净无染、超越烦恼”的象征,因其生于淤泥却洁净无染,花开不见水,恰如修行者虽处烦恼世间,但能通过持戒修定,保持本心的清净,最终超越六道轮回,斋堂作为“食存五观”的修行道场,装饰莲花图案意在提醒用餐者:饮食本是“众缘和合”,如莲花从淤泥中汲取养分却不染淤泥,用餐者应“以清净心受食,感恩惜福”,将对美食的贪着转化为修行的资粮,莲花的“出淤泥而不染”也象征“烦恼即菩提”,提醒修行者在日常饮食中观照烦恼,转化烦恼为觉悟的动力。