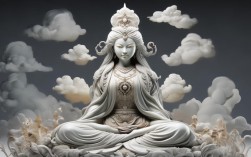

杭州,这座被西湖烟雨浸润千年的古城,自古便有“东南佛国”的美誉,其间“灵菩萨”信仰更是深植于市井巷陌,成为民众精神寄托的重要载体,所谓“灵菩萨”,并非特指某一尊菩萨,而是民间对杭州诸多感应显化、有求必应的菩萨统称,其中尤以上天竺寺的“灵感观音”信仰最为深厚,堪称杭州“灵菩萨”文化的核心代表。

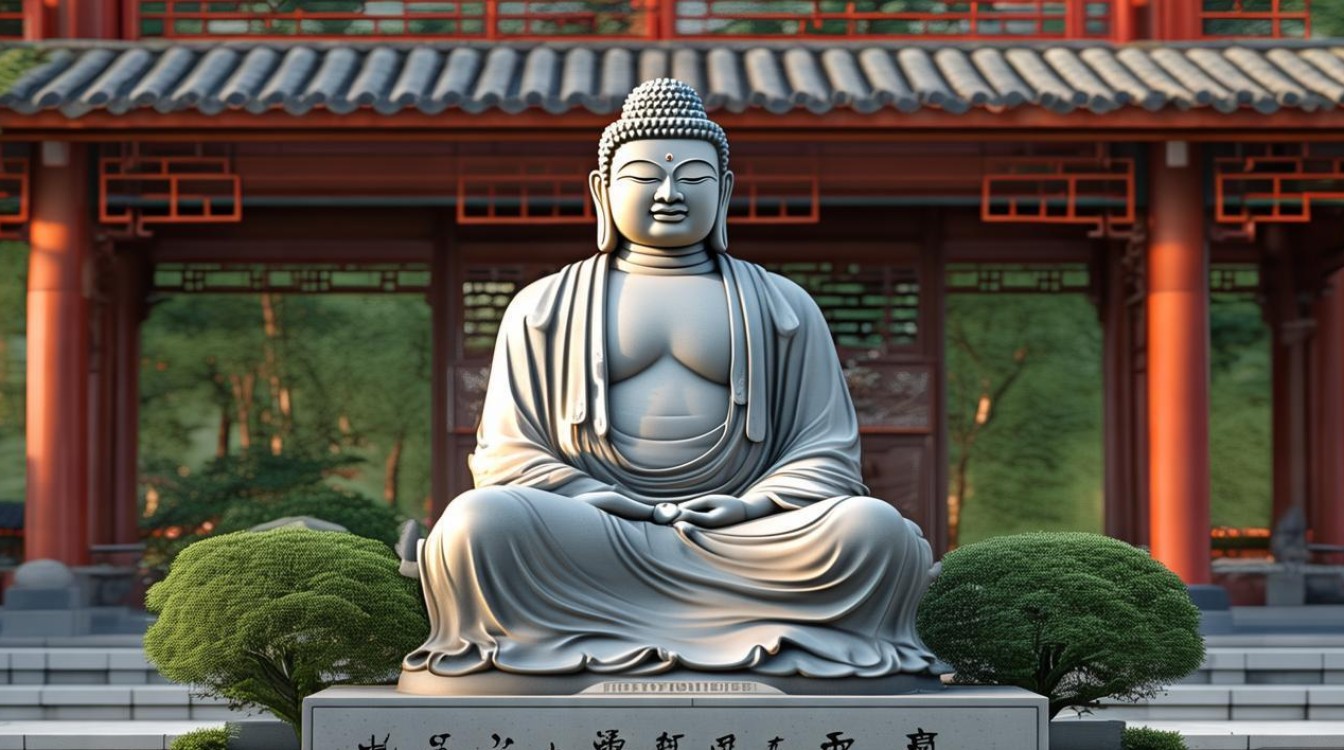

上天竺寺坐落于杭州西湖西群峰之间,始建于唐代,初名“翻经院”,后因感应传说迭起,逐渐成为观音道场,北宋年间,寺中僧人常遇观音显圣,为百姓治愈疾病、消解灾厄,消息传至京师,宋真宗赵恒感其灵感,亲赐寺名“灵感观音院”,自此“灵感菩萨”之名不胫而走,南宋定都临安(今杭州)后,灵感观音信仰更是达到鼎盛,每逢观音诞辰(农历二月十九、六月十九、九月十九),香客络绎不绝,“三月香会”时,杭城百姓扶老携幼,徒步至寺祈福,人潮如织,成为延续至今的民俗盛景。

杭州“灵菩萨”信仰的灵验,不仅见于史书记载,更融入民间传说,相传南宋时,临安大旱,百姓祈雨于上天竺寺,当晚寺僧梦见观音指点:“明日申时,城西井水溢,则雨至。”次日果真应验,甘霖普降,此后“灵感井”的传说流传至今,明代文人高濂在《四时幽赏录》中亦记载,每逢岁末,杭人“竞往天竺烧香,谓岁烧一炷香,可免一年灾厄”,足见其信仰之深入人心,除上天竺外,杭州灵隐寺的“药师佛”、净慈寺的“千手观音”等,亦被民众尊为“灵菩萨”,承载着消病去灾、求子求福的期盼,形成了“一山一寺一菩萨,一境一愿一灵验”的独特信仰格局。

这种信仰深刻影响着杭州的社会文化,从建筑格局看,上天竺寺依山而建,层层递进,象征着“步步见观音”的虔诚;从艺术创作看,历代文人墨客为灵感观音留下大量诗词题咏,苏轼曾撰《上天竺寺观音记》,赞其“慈云普覆,法雨均沾”;从民俗活动看,除了香会,杭州民间还有“观音借库”“送子观音”等习俗,甚至衍生出“灵隐祈福”“天竺求签”等特色旅游项目,让“灵菩萨”信仰在当代仍焕发生机。

上天竺寺“灵感观音”信仰重要节点表

| 朝代 | 关键事件 | 历史意义 |

|---|---|---|

| 唐代 | 僧人理贞创寺,初名“翻经院” | 杭州观音道场雏形形成 |

| 北宋真宗年间 | 因观音显圣感应,赐名“灵感观音院” | 确立“灵感菩萨”官方信仰地位 |

| 南宋 | “三月香会”兴起,成为杭城民俗盛事 | 信仰融入市民生活,达到鼎盛 |

| 明清 | 屡毁屡建,但香火不断 | 信仰传承延续,成为杭州文化符号 |

| 当代 | 列为全国重点开放寺院 | 传统信仰与现代旅游、文化保护相结合 |

漫步杭州街头,“灵菩萨”的印记随处可见:老茶馆里聊着“观音托梦”的故事,寺院的香火中藏着百姓的祈愿,就连西湖边的断桥,也因《白蛇传》中“观音收蛇妖”的传说,与“灵菩萨”信仰有了千丝万缕的联系,杭州的“灵菩萨”,早已超越宗教范畴,成为这座城市精神世界的温柔底色,诉说着信仰与生活的共生共荣。

FAQs

问:“灵菩萨”信仰是杭州独有的吗?其他地区有类似的信仰现象吗?

答:“灵菩萨”信仰虽以杭州为典型,但并非独有,中国民间素有“菩萨显灵”的信仰传统,如浙江普陀山的观音道场、四川峨眉山的普贤信仰、福建莆田的妈祖信仰等,均以“灵感”为核心,形成地域特色鲜明的民间信仰,杭州的独特之处在于,其“灵菩萨”信仰与西湖山水、文人诗词、民俗活动深度融合,形成了“佛在山中、山在城中、城在景中”的文化生态,这是其他地区少有的。

问:现代人去杭州参拜“灵菩萨”,有哪些需要注意的传统礼仪?

答:参拜“灵菩萨”时,需尊重佛教仪轨与传统习俗,着装应整洁朴素,避免暴露(如短裤、短裙、吊带等);入寺需脱帽,不喧哗,不踩门槛;参拜时,一般上三支香(分别象征佛、法、僧),双手合十举过额头,躬身礼佛,心中默念所求心愿,忌用“交易心态”强求“灵验”;寺庙内禁止拍照摄像(尤其对佛像),不乱丢垃圾,不随意触摸法器与供品,遵循这些礼仪,既是对信仰的敬畏,也是对传统文化的传承。