妙元法师,当代佛教界德高望重的禅宗大德,以深入经藏、精进修持、慈悲济世而著称,法师出生于佛教家庭,自幼受佛法熏陶,十八岁时于浙江杭州灵隐寺礼明心老和尚剃度出家,次年于江苏镇江金山寺受具足戒,此后,他先后参学于江苏常州天宁禅寺、河南少林寺、广东南华禅寺等祖庭,深入经教,参究禅法,二十七岁那年,于福建莆田广化寺禅七中,因闻板声而豁然开悟,印证心性,明心见性,此后,法师更加精进修持,每日坐香不辍,冬参夏学,历经数十年寒暑,其禅定功夫与智慧境界日益深厚,为日后弘法奠定了坚实基础。

妙元法师的弘法足迹遍布大江南北,从城市到乡村,从寺院到高校,皆留下慈悲法音,1990年,法师应信众邀请,于江苏苏州创办“妙元禅修中心”,以“农禅并重、解行并进”为宗旨,引导信众在日常生活中践行佛法,中心定期举办禅七法会、佛学讲座、经典研习班,吸引了众多青年学子与社会人士参与,2005年,法师又于浙江宁波筹建“妙元寺”,寺院融合传统唐风与现代建筑风格,设有禅堂、讲堂、图书馆、慈善中心等,成为集修行、教育、慈善于一体的佛教道场,法师还多次应邀赴海外弘法,在新加坡、马来西亚、加拿大等地举办讲座,促进中外佛教文化交流。

在佛学思想上,妙元法师以禅宗为根本,融合净土与教下智慧,强调“明心见性,直指人心”,他常开示学人:“佛法不在文字中,亦不离文字;修行不在山林外,亦不避尘世。”法师主张将禅修精神融入现代生活,提倡“生活禅”,即在工作、家庭、待人接物中保持觉照,烦恼即菩提,他尤为重视《六祖坛经》的弘扬,认为坛经是“明心见性最直接的指南”,并著有《坛经的现代诠释》《生活禅的实践》等讲记,深入浅出地阐释佛法义理,使古老智慧焕发时代生机,法师的讲经说法语言质朴幽默,善于用现代生活比喻阐释深奥道理,比如将“无我”比作“演员卸妆后不再执着角色”,让听众易于理解。

妙元法师始终秉持“慈悲济世”的菩萨行愿,积极投身社会慈善事业,2008年汶川地震后,法师第一时间组织信众捐款捐物,并亲自带队赴灾区赈灾,搭建临时板房,设立“妙元爱心学堂”,帮助灾区儿童复课,多年来,法师持续开展“助学圆梦”计划,资助贫困学生千余名;创办“妙元养老院”,为孤寡老人提供免费食宿与照护;定期举办“爱心义诊”,组织医疗团队为偏远地区居民提供医疗服务,法师常说:“佛法不仅要自利,更要利他;不仅要度己,更要度众生。”这种悲心不仅体现在重大灾难中,更融入日常,比如每逢春节,他都会亲自为寺院周边困难家庭送去米油棉被,用行动诠释“人间佛教”的真谛。

妙元法师的修行与弘法事业,在佛教界与社会各界引起广泛反响,其弟子遍布海内外,其中不乏高学历学者、企业家、社会工作者等,他们将法师的教诲融入各自领域,践行“人间佛教”理念,有评价称:“妙元法师以禅师的智慧、长者的慈悲、学者的严谨,为现代人搭建了一座通往觉悟的桥梁。”法师的讲经说法视频在网络上广泛传播,点击量超千万,成为无数人心灵的慰藉与指引,尤其在年轻群体中,他打破了“佛教陈旧、保守”的刻板印象,让更多人看到佛法积极入世、智慧圆融的一面。

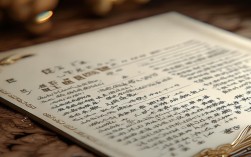

妙元法师主要弘法机构一览

| 机构名称 | 地点 | 成立时间 | 主要职能 |

|---|---|---|---|

| 妙元禅修中心 | 江苏苏州 | 1990年 | 禅修指导、佛学讲座、文化活动 |

| 妙元寺 | 浙江宁波 | 2005年 | 修行道场、教育推广、慈善基地 |

| 妙元佛学院 | 浙江宁波 | 2010年 | 培养佛教僧才、研习佛法经典 |

| 妙元慈善基金会 | 上海 | 2015年 | 救灾助学、养老帮扶、医疗援助 |

妙元法师以其深厚的修行功底、契理契机的教学方式、慈悲济世的社会实践,成为当代佛教界的典范,他不仅传承了禅宗的智慧法脉,更将其与现代生活相结合,让佛法在新时代绽放光芒,法师的一生,是“悲智双运,自他兼利”的真实写照,其精神与事业将继续激励着无数众生走向觉悟与解脱。

FAQs:

问:妙元法师提倡的“生活禅”具体有哪些实践方法? 答:妙元法师提倡的“生活禅”,核心是在日常行住坐卧中保持觉照,将禅修精神融入生活,具体实践方法包括:第一,晨起静坐10-15分钟,观呼吸、调身心,为一天奠定宁静基础;第二,工作时保持专注,将“一心不乱”的态度投入,减少杂念攀缘;第三,待人接物常怀慈悲,以“换位思考”理解他人,践行“众生无边誓愿度”;第四,每日反思言行,对照佛法教义检视不足,做到“日日知非,日日改过”;第五,参与简单的家务劳动,如扫地、做饭,将其视为“动中禅”,在专注中体会“平常心是道”。

问:妙元法师在培养佛教僧才方面有哪些理念? 答:妙元法师在培养僧才方面,坚持“戒为根本、慧为导引、行为实践”的理念,他认为,出家僧人首先需严持戒律,以戒定慧三学为基石,故佛学院课程中戒律学占比达30%,要求学僧每日诵戒、半月布萨,重视智慧开发,除研习《阿含经》《坛经》《华严经》等经典外,还开设现代哲学、心理学、比较宗教学等课程,拓宽学僧视野,强调行为实践,要求学僧定期参与寺院劳动、慈善活动、弘法实践,做到“知行合一”,法师常说:“僧才不仅要精通教理,更要深入社会,以佛法利益众生,这才是真正的菩萨行。”