佛教行善图片作为一种视觉化的文化载体,承载着佛教“慈悲为怀、普度众生”的核心教义,通过具象的场景与人物传递着“诸恶莫作,众善奉行”的修行理念,这类图片多以僧侣、居士或普通信众的善行为主体,结合布施、助人、护生等场景,将抽象的佛教教义转化为可感可知的视觉符号,既是对佛教慈善活动的记录,也是对大众心灵的温暖启迪。

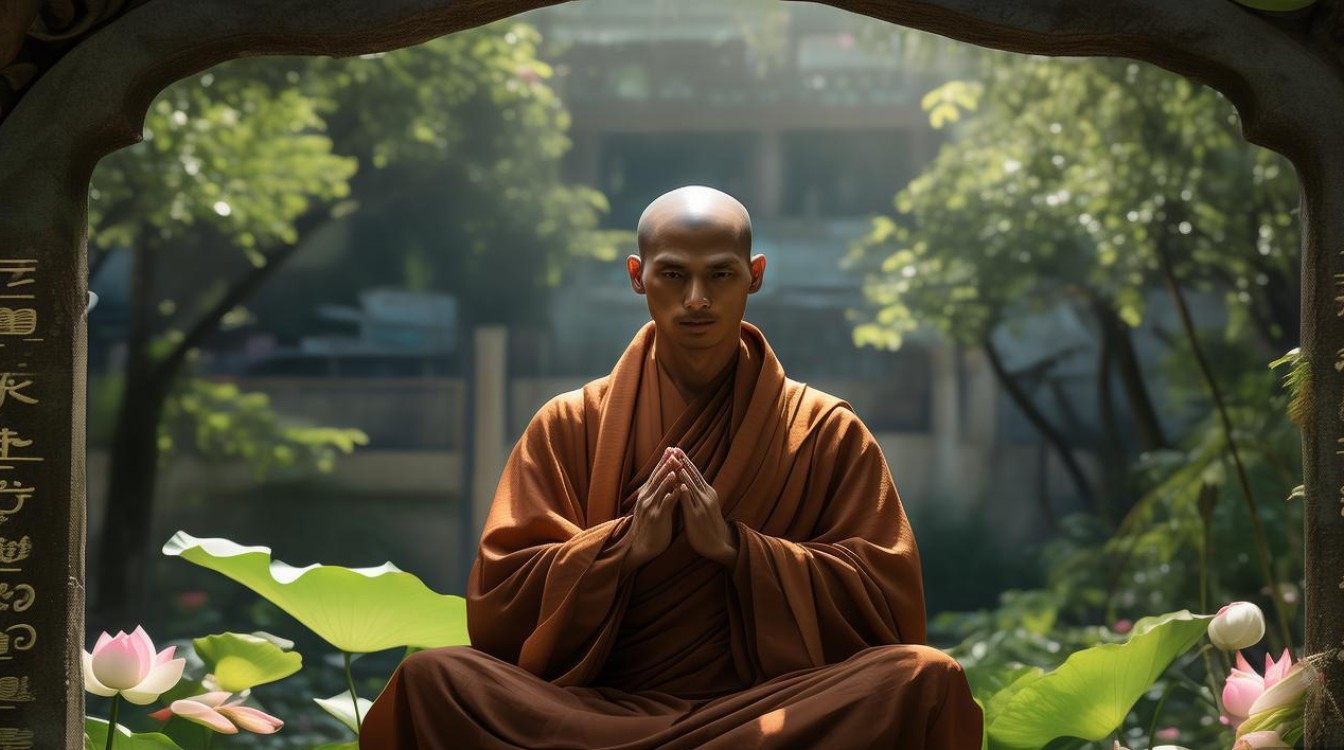

佛教行善的精神内核,根植于“缘起性空”的智慧与“慈悲喜舍”的四无量心,在佛教看来,一切众生皆因因缘和合而存在,彼此互为依存,故而“同体大悲”成为行善的根本动力——不仅对他人施以援手,更将众生视为与自己生命相连的整体,这种超越“自我”的慈悲,使行善成为修行的重要实践,正如《大般若经》所言:“菩萨摩诃萨常当安住慈悲心,利益安乐一切众生。”佛教行善并非追求世俗的回报,而是通过“无相布施”破除对“我、人、众生、寿者”的执着,在利他中完善自我觉悟,这种精神在图片中往往通过人物的细节传递:僧人俯身为贫困者递上食物时平和的眼神,居士为流浪动物搭建庇护所时专注的神态,或是志愿者在灾区救援时温暖的微笑,这些无声的画面比语言更深刻地诠释了“无缘大慈,同体大悲”的真谛。

佛教行善图片的主题与表现形式丰富多样,涵盖物质帮扶、精神慰藉、生态保护等多个维度,每一类主题都对应着特定的视觉符号与情感共鸣,从内容上看,常见的行善主题可分为三大类:一是“物质布施”,如施粥、赠衣、助学、建寺等,图片多以“给予”为核心场景,例如寒冬中寺庙前排队领粥的信众与僧人忙碌的身影,或是山区孩子接过新书包时纯真的笑容,通过食物、衣物、学习用品等具体物品传递“济贫解困”的温暖;二是“法布施”,如讲经说法、心理咨询、临终关怀等,这类图片常以“交流”为画面中心,例如法师在社区为老人讲解《心经》时的专注,或是志愿者倾听困境者诉说时的耐心,突出“心灵滋养”的深度;三是“无畏布施”,如放生护生、抢险救灾、救助弱小等,图片多以“守护”为基调,例如信众小心翼翼地将鱼苗放归河流,或是救援队在洪水中背着老人转移的背影,传递“尊重生命、守护安宁”的信念。

为了更直观地展现不同主题的视觉特征,以下表格归纳了佛教行善常见主题及其核心表达:

| 主题类别 | 典型场景 | 核心视觉符号 | 情感传递 |

|---|---|---|---|

| 物质布施 | 施粥、赠衣、助学、建寺 | 粥桶、衣物、书包、施工现场 | 温暖、希望、踏实 |

| 法布施 | 讲经、心理咨询、临终关怀 | 经书、倾听姿态、温暖的手势 | 安慰、智慧、平和 |

| 无畏布施 | 放生、抢险救灾、救助弱小 | 放生笼、救援工具、受助者的眼神 | 尊重、勇气、安全感 |

在视觉呈现上,佛教行善图片多采用自然光与暖色调,营造宁静、温暖的氛围,背景常以寺庙、山林、村落等场景为主,既体现佛教的文化语境,又凸显行善活动与日常生活的融合,人物构图多采用“平视视角”,避免刻意拔高或矮化,强调施善者与受助者的平等关系——例如僧人与受助者并肩而坐的背影,或是志愿者与孩童平视交流的眼神,这种构图暗合“众生平等”的佛教理念,图片中的细节往往承载着深意:如僧人破损的僧衣与干净的布施碗形成对比,象征“简朴生活”与“利他心”的统一;或是受助者手中紧握的物品,暗示“微小善意”对生命的改变,这些细节让图片超越“记录”功能,成为传递佛教价值观的视觉经文。

在现代社会,佛教行善图片的意义远不止于记录慈善活动,更成为连接传统与现代、个体与社会的重要媒介,它通过视觉化的传播,让佛教“慈悲济世”的理念走出经堂,融入大众日常生活,当一张张僧人参与抗疫、居士帮扶孤寡的图片在网络传播时,不仅打破了“佛教出世”的刻板印象,更让“行善”成为普通人可践行的修行方式——正如星云大师所言:“佛法的修行,不在庙里,而在生活中。”这类图片为浮躁的社会注入精神养分:在物质丰富的时代,人们常因追逐名利而焦虑,而佛教行善图片中“给予比获得更幸福”的纯粹,恰恰是对“功利主义”的温柔反驳,当看到灾区志愿者用身体为伤者挡雨,或是寺院开放大寮让流浪者免费食宿时,观者心中会自然生起对“善”的向往,这种情感的共鸣,正是图片传递的“慈悲力量”。

佛教行善图片的传播也需警惕“形式化”与“功利化”的倾向,部分图片为追求视觉效果,刻意摆拍善行场景,或过度渲染“悲情”以博取关注,反而偏离了“无相布施”的本意,真正的佛教行善图片,应是对“真诚利他”的忠实记录,其价值不在于画面的精美,而在于能否触动人心,激发每个人内在的慈悲,正如弘一法师所言:“内现是菩萨心肠,外现是清净威仪。”行善的本质是心行的转变,图片的意义,正是让这种转变被看见、被传递、被践行。

相关问答FAQs

Q1:佛教行善图片中常见的“放生”行为,是否符合现代生态保护理念?

A:佛教“放生”的本意是“尊重生命、培养慈悲”,但在现代生态语境下,需结合“科学护生”理念,如法的放生应避免盲目放生外来物种或破坏生态平衡,而是优先选择“救助式放生”——例如救助受伤的野生动物后,在其原生地科学放归,或参与“植树护生”“海洋清洁”等生态公益活动,佛教行善图片若呈现此类场景,既能传递慈悲精神,又符合生态保护要求,避免因形式化放生对环境造成伤害。

Q2:如何辨别佛教行善图片的真伪,避免被不良信息误导?

A:辨别真伪可从三方面入手:一是看来源,优先关注正规佛教组织、寺院或公益机构的官方平台发布的图片,避免来源不明的网络转载;二是看内容,真实的行善图片注重“自然真实”,避免过度摆拍、刻意煽情,如僧人施善时专注的神态、受助者自然的反应,而非刻意制造“对比感”;三是看理念,符合佛教教义的图片会传递“平等、无相、利他”的精神,而非借“行善”之名行敛财、炒作之实,保持理性观照,方能从图片中汲取真正的善的力量。