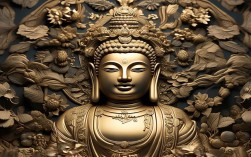

普陀菩萨,通常指佛教中的观世音菩萨,因浙江普陀山被视为其应化道场,故常被尊称为“普陀菩萨”,作为佛教中知名度最高的菩萨之一,观世音菩萨以“大慈大悲、寻声救苦”的精神内核,成为众生苦难中的精神寄托与慈悲象征,其代表的内涵丰富而深刻,涵盖慈悲、智慧、救度与修行等多个维度。

从核心精神而言,普陀菩萨代表的是“无缘大慈,同体大悲”的慈悲情怀,佛教中,“慈”指给予众生快乐,“悲”指拔除众生痛苦,而观世音菩萨的慈悲超越了亲疏、善恶的分别,是“无缘”的——不因众生的身份、信仰而有所差别,是“同体”的——将众生的苦难视为自身的苦难,感同身受。《法华经·观世音菩萨普门品》中记载,众生若遇火灾、水灾、刀兵等灾难,至诚称念观世音菩萨名号,菩萨便会即时观其音声而前往救度,这种“寻声救苦”的特性,正是慈悲最直接的体现,无论是王公贵族还是平民百姓,无论是善人还是恶徒,在信仰体系中,都能得到观世音菩萨的平等护佑,这种慈悲打破了世俗的界限,成为连接众生与佛法的情感纽带。

在救度方式上,普陀菩萨代表“随机应化”的智慧与方便,观世音菩萨并非以固定形象度化众生,而是根据众生的根器、需求与环境,显现不同的化身,称为“三十三应身”或“三十二应”,对国王现身为国王,对庶人现身为庶人,对畜生道现身为畜生,甚至以佛身、菩萨身、声闻身、天身、人身、非人身等种种形象救度,这种“随类化现”的智慧,体现了佛法“应机说法”的圆融,为满足不同众生的愿望,观世音菩萨还示现千手千眼——千手遍护众生,千眼遍观世间,象征其救度能力的圆满无碍;或手持杨枝、净瓶,以甘露水洗除众生的烦恼尘垢;或示现送子观音,满足众生对子嗣的期盼,这些形象背后,实则是菩萨以方便法门引导众生离苦得乐的慈悲巧思。

普陀菩萨的道场普陀山,本身也具有深刻的象征意义,普陀山位于浙江舟山群岛,四面环海,云雾缭绕,素有“海天佛国”之称,其“海”的意象象征着菩萨愿力的广大深广,如大海般容纳百川、永不枯竭;“天”则象征菩萨智慧的清净高远,超越世俗烦恼,在地理上,普陀山作为观音菩萨的道场,是“观音净土”的体现,代表着修行者向往的清净之地,也象征着在充满苦难的娑婆世界中,慈悲与智慧始终是众生可以依止的“精神岛屿”,每年无数信众前往普陀山朝拜,不仅是寻求外在的保佑,更是通过这一圣地,观照内心的慈悲与觉醒,践行观音精神。

从修行层面看,普陀菩萨代表“耳根圆通”的修行法门。《楞严经》中,观世音菩萨自述其因地修行时,从“闻、思、修”入手,通过反闻闻自性,达到“入流亡所”的境界,最终证得“圆通”果位,这种“反闻闻自性”的修行方法,强调通过专注听闻内心的声音,破除对外境的执着,回归自性本具的慈悲与智慧,对于现代人而言,这提供了一种重要的修行启示:在纷繁复杂的尘世中,唯有保持内心的澄明与觉知,才能如观世音菩萨一般,在苦难中保持慈悲,在烦恼中生起智慧。

普陀菩萨还象征着“无畏施”的精神,佛教认为,众生有“八怖”——地狱、饿鬼、畜生、人、天、阿修罗、见谛、辟支佛等八种怖畏,观世音菩萨以大愿力,让众生在面临这些怖畏时,能生起勇气与信心,远离恐惧,这种“无畏施”不仅是物质上的救助,更是精神上的支撑,帮助众生建立面对困境的勇气,最终通过自身的修行解脱苦难。

以下是关于普陀菩萨的相关问答:

FAQs

问:为什么观世音菩萨的道场在普陀山?

答:根据佛教传说,观世音菩萨的道场最初在印度王舍城的补落迦山,后因中国信众对观音菩萨的崇信,唐代时,天台宗高僧慧锷从五台山请观音像回国,船行至普陀山莲花洋时,受阻无法前行,信众认为观音菩萨愿留此山,遂在普陀山建“不肯去观音院”,从此普陀山逐渐成为观世音菩萨在中国的应化道场,从象征意义看,普陀山“海天佛国”的地理环境,与观音菩萨“悲智双运,愿力深广”的特质相契合,海之包容象征慈悲,天之高远象征智慧,故成为观音道场的理想载体。

问:普通人如何在生活中学习观世音菩萨的慈悲精神?

答:学习观世音菩萨的慈悲精神,可以从“慈悲喜舍”四无量心入手:培养“慈心”,主动给予他人关怀与帮助,如关心家人、帮助邻里、参与公益;践行“悲心”,对他人的苦难生起同理心,力所能及地伸出援手,而非漠视;保持“喜心”,为他人的幸福与成功感到欢喜,不生嫉妒;修习“舍心”,放下执着与分别心,以平等心对待一切众生,日常生活中,通过“行善、修心、包容”的具体实践,如宽容他人的过错、节约资源帮助弱小、保持内心的平和等,逐步将慈悲内化为品格,便能如观世音菩萨一般,成为传递温暖与希望的人。