香港佛教概况可追溯至千年之前,其发展历程融合了中原佛教文化、岭南地域特色及近代社会变迁,形成了多元包容、与时俱进的格局,从早期的民间信仰到制度化宗教,从山林寺院到都市弘法,佛教已成为香港社会文化不可或缺的重要组成部分,深刻影响着市民的精神生活、慈善事业及文化传承。

历史脉络:从移民信仰到多元融合

香港佛教的历史可追溯至东晋时期,彼时中原移民将佛教信仰带入,但早期的佛教活动多零星分布于乡村,如大屿山、新界等地的简陋茅棚,以民间祭祀、祈福禳灾为主,唐代以后,随着海上丝绸之路的繁荣,佛教寺院逐渐兴起,如大屿山宝林寺(相传始建于唐代)成为当时重要的修行中心,明清时期,随着岭南佛教的兴盛,香港地区陆续兴建了更多寺院,如长洲的洪圣古寺(明代)、青山寺(明代)等,这些寺院多兼具民间信仰与佛教功能,成为社区精神生活的核心。

近代以来,香港的特殊地位为佛教发展提供了契机,19世纪中叶开埠后,内地佛教界因战乱南迁,太虚大师、虚云法师、圆瑛法师等高僧相继赴港弘法,推动佛教从民间信仰向制度化、系统化转型,1929年,香港佛教联合会成立,成为首个全港性佛教组织,统筹寺院管理、教育弘法及慈善事业,二战后,香港佛教进入快速发展期:内地寺院僧侣南下,带来了禅宗、净土宗、律宗等宗派传承;香港社会安定、经济繁荣,为佛教提供了发展土壤,宝莲禅寺、东莲觉苑等大型道场相继扩建或重建,成为弘法重镇,20世纪70年代后,随着香港国际化进程加快,藏传佛教、南传佛教等多元佛教体系传入,进一步丰富了香港佛教的内涵。

宗派与寺院:多元共弘的格局

香港佛教宗派齐全,汉传佛教的禅宗(临济宗、曹洞宗)、净土宗、律宗、天台宗,以及藏传佛教(格鲁派、宁玛派、噶举派)、南传佛教(上座部)均有传承,形成“和而不同”的共弘格局,以下是主要宗派及代表寺院概览:

| 宗派 | 代表人物 | 代表寺院 | 主要特点 |

|---|---|---|---|

| 禅宗临济宗 | 虚云法师 | 宝莲禅寺(大屿山) | 农禅并重,注重禅修,以“大悲钟声”闻名 |

| 净土宗 | 印光法师(影响) | 东莲觉苑(跑马地) | 持名念佛,弘扬净土经典,设佛学院 |

| 律宗 | 弘一法师(弘法) | 志莲净苑(钻石山) | 仿唐建筑风格,持戒精严,弘扬戒律 |

| 藏传佛教 | 第十六世噶玛巴 | 香港噶举中心(九龙) | 密法修持,金刚乘教义,推动汉藏交流 |

| 南传佛教 | 觉光法师(支持) | 香港佛教联合会南传部 | 上座部传承,注重止观禅修 |

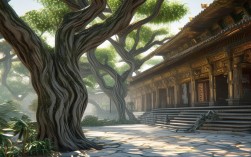

宝莲禅寺是香港最具代表性的寺院之一,始建于1913年,1924年请虚云法师开山,后以“大雄宝殿”“天坛大佛”(全球户外青铜坐佛之一)闻名,成为香港地标;志莲净苑则以仿唐木结构建筑群著称,融合园林艺术与佛教文化,既是修行道场,也是文化景点;东莲觉苑由何东夫人发起,印光法师规划,是香港最早系统推广净土宗的机构,设有学校、图书馆,推动佛教教育,除大型寺院外,香港还有众多小型精舍、念佛堂,遍布各区,满足信众日常修行需求。

社会影响:慈善、教育与文化的基石

佛教在香港社会的影响远超宗教范畴,深入慈善、教育、文化等多个领域,慈善方面,香港佛教团体长期致力于社会服务,如香港佛教联合会下属的“菩提学会”设立免费诊所、养老院;“香港佛教慈航基金会”为贫困家庭提供食物、衣物援助;宝莲禅寺的“妙法寺”定期举办“千僧斋”“慈善宴”,筹款支持教育及医疗项目,据统计,香港佛教慈善机构每年服务人次超百万,涵盖扶贫、助学、医疗、灾害救援等,成为香港社会福利体系的重要补充。

教育领域,佛教团体创办了多所学校,涵盖幼儿园、小学、中学至大学,香港佛教联合会学校体系成立于1950年代,现有数十所中小学,以“德、智、体、群、美”五育并重为办学理念;香港大学设有“佛学研究中心”,香港中文大学“文化与宗教研究系”也将佛教研究作为重要方向;志莲净苑附属的“志莲净苑文中小学”、宝莲禅寺附属的“宝莲中学”等,均以“全人教育”为特色,将佛教智慧融入课程。

文化方面,佛教艺术、节庆活动已成为香港文化的重要组成部分,每年农历四月初八“浴佛节”,全港寺院举行浴佛仪式、行会、素食节,吸引数十万市民参与;大屿山“观世音菩萨诞”(农历二月十九、六月十九、九月十九)期间,信众徒步登山进香,形成独特的文化景观;佛教音乐(如梵呗、佛曲)、书法、绘画等艺术形式也在香港得到传承与发展,如“香港佛教艺术协会”定期举办展览,推动佛教艺术大众化。

当代发展:传统与现代的融合

进入21世纪,香港佛教在保持传统的同时,积极适应现代社会需求,探索创新发展路径,数字化弘法成为趋势,各大寺院纷纷开设社交媒体账号,通过直播、短视频、APP等形式传播佛法,如宝莲禅寺的“云水禅心”线上法会,单场观看量超百万;志莲净苑推出“线上禅修课程”,让市民在家即可体验禅修,青年弘法方面,“香港佛教学会青年部”“菩提青年会”等组织通过禅修营、读书会、社会服务活动,吸引年轻人关注佛教,将“慈悲”“智慧”等理念融入现代生活。

佛教界积极参与社会议题,推动环保、和平、心理健康等事业。“香港佛教联会环保组”发起“绿色寺院”计划,鼓励寺院减少一次性用品、推广素食;“香港佛教辅导协会”为市民提供心理咨询服务,将佛法智慧与现代心理学结合;在国际交流中,香港佛教团体多次主办“世界佛教论坛”“汉藏佛教对话会议”,促进不同地区佛教文化的交流互鉴。

相关问答FAQs

Q1:香港佛教有哪些特色节日及庆祝方式?

A:香港佛教特色节日主要包括浴佛节(农历四月初八)、观音诞(农历二月十九、六月十九、九月十九)、盂兰盆节(农历七月十五)等,庆祝方式因寺院和传统而异:浴佛节当天,寺院会用“香汤”供奉的太子像,信众以汤沐浴佛像,寓意“净化身心”;部分寺院还会举行“放生”“行会”(如沙田车公庙的“车公诞”游行),结合民间信仰与佛教仪式,观音诞期间,大屿山宝莲禅寺、青山寺等会举办“祈福法会”,信众彻夜排队上香、求签;盂兰盆节则以“盂兰法会”为核心,通过诵经、供僧、施食超度祖先及孤魂,部分社区还会举办“抢孤”“放水灯”等活动,体现佛教“孝道”与“慈悲”精神。

Q2:香港佛教如何融入现代社会,吸引年轻一代?

A:香港佛教通过“现代化表达”和“生活化实践”融入现代社会:一是创新弘法形式,利用短视频、直播、VR技术等新媒体平台,以轻松易懂的方式解读佛法,如“香港佛教青年论坛”在YouTube开设频道,用动画讲解“因果”“无常”等概念;二是结合现代需求开展服务,如“佛教青年会”为职场人士提供“压力管理工作坊”,将禅修与心理调节结合;三是推动“生活佛教”理念,鼓励年轻人在日常践行“慈悲喜舍”,如组织环保义工队、社区探访活动,让佛教从“寺院”走向“生活”;四是注重文化融合,举办“佛教音乐节”“禅意生活展”,将佛学元素与音乐、设计、美食结合,吸引年轻人以兴趣为导向接触佛教。