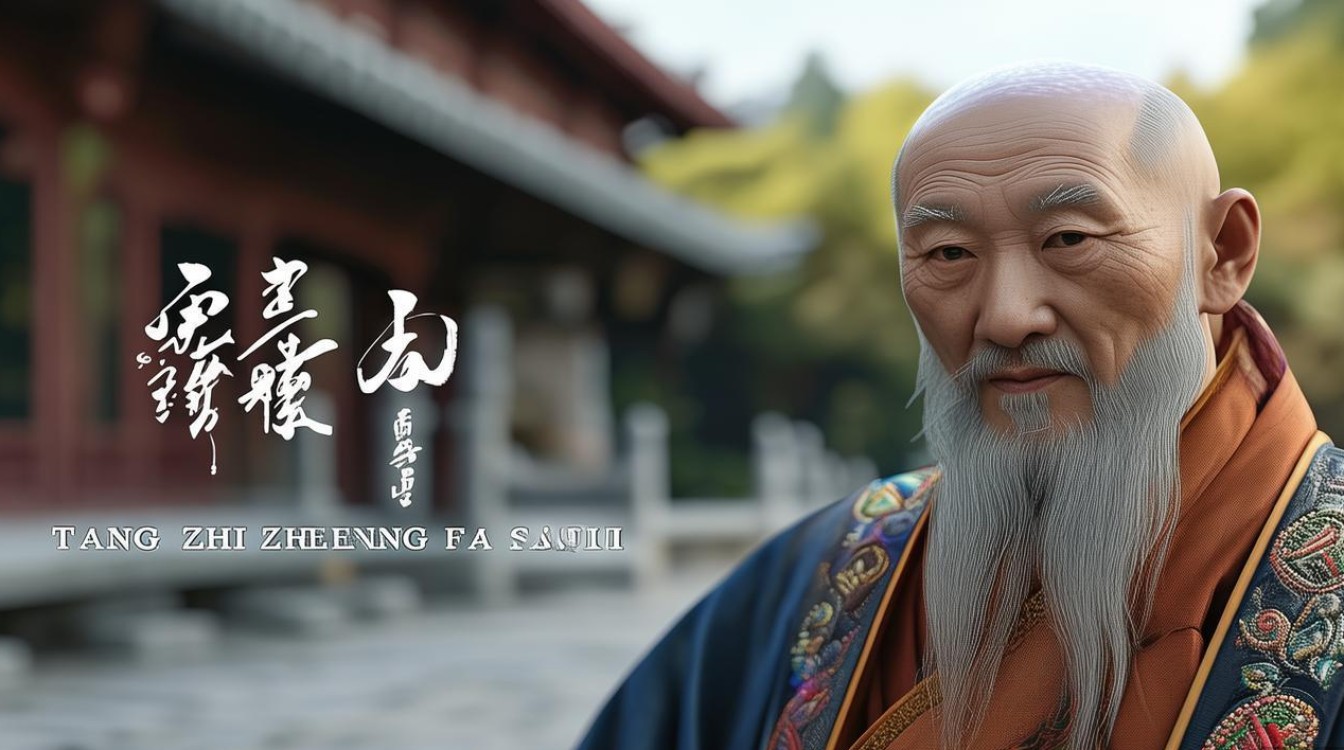

唐智正法师是中国当代佛教界具有重要影响力的僧人,以其深厚的佛学素养、契理契机的弘法风格及积极入世的社会关怀,在信众中享有崇高声誉,他一生致力于佛法的传承与弘扬,将古老的智慧与现代生活紧密结合,为佛教在当代社会的传播与发展注入了新的活力。

唐智正法师出生于20世纪30年代,俗家姓李,出生于江南一个书香世家,自幼受传统文化熏陶,少年时期便对人生哲学产生浓厚兴趣,常思考生死、苦乐等根本问题,青年时期因家庭变故,开始接触佛法,被其“缘起性空”“众生平等”的义理所吸引,萌生出家修行之志,20岁那年,他于杭州某知名寺院剃度,法号“智正”,师从当地德高望重的老和尚,系统学习戒律、经论及禅修法门,青年时期的智正法师勤奋好学,不仅深入研读《大藏经》,还曾赴东南亚参学,汲取南传佛教的禅修经验,也赴日本、韩国交流,了解汉传佛教在不同文化背景下的传承与发展,这种跨文化的学习经历,为他日后融合不同佛教宗派的精华、形成独特的弘法风格奠定了基础。

在修行方面,唐智正法师强调“解行并重”,他认为,佛法不仅是理论体系,更是指导实践的智慧,他长期坚持早晚课诵、坐禅念佛,同时深入经藏,对《金刚经》《法华经》《坛经》等经典有着独到的阐释,他尤其注重禅净双修,以禅宗的明心见性为体,以净土宗的持名念佛为用,引导信众在日常生活中体悟佛法真谛,他曾说:“修行不必远离尘世,吃饭、睡觉、工作,处处皆可修行;关键在于保持觉知,以正念观照自心,烦恼即菩提,生死即涅槃。”这种贴近生活的修行理念,打破了人们对佛教“避世”的刻板印象,让更多普通人感受到佛法的实用价值。

唐智正法师的弘法事业始于20世纪80年代,当时,中国佛教在经历特殊时期的沉寂后逐渐恢复,他意识到弘法需要与时俱进,于是开始尝试用现代语言和方式传播佛法,他先后在全国各地举办讲经法会,内容涵盖基础佛学、经典解读、禅修指导、心理健康、家庭伦理等多个领域,受众涵盖僧俗信众、学者、企业家等不同群体,他的讲经深入浅出,既有深厚的经教依据,又能结合当代人的现实困惑,比如面对工作压力、人际关系、人生迷茫等问题,他总是以佛法智慧给出切实可行的解答,让听众在轻松的氛围中获得启发,除了线下弘法,他还积极利用现代传媒,早在90年代就开始录制弘法录音带,21世纪后更是开设佛教网站、社交媒体账号,通过短视频、直播等形式传播正法,吸引了大量年轻信众,被誉为“互联网时代的弘法先锋”。

在推动佛教教育方面,唐智正法师的贡献尤为突出,1995年,他牵头创办了一所综合性佛学院,旨在培养既懂传统佛法、又具备现代素养的僧才,学院课程设置兼顾佛学经典与现代学科,包括戒律、唯识、中观、禅修、宗教哲学、心理学、管理学等,并邀请海内外知名学者、法师授课,他亲自担任院长,制定“学修一体化、生活丛林化”的办学方针,要求学生既要深入经论,也要参与寺院日常劳作,培养吃苦耐劳、服务大众的品格,多年来,该佛学院已培养数百名僧才,遍布国内外佛教团体,成为当代佛教教育的重要基地。

唐智正法师积极践行“人间佛教”思想,关注社会公益与慈善事业,他发起成立慈善基金会,长期致力于扶贫济困、助学救灾、医疗援助等工作,在偏远山区,他资助修建学校、图书馆,为贫困学生提供学费;在灾害发生时,他第一时间组织信众捐款捐物,并亲自前往灾区慰问,他认为,佛教的慈悲精神不仅要体现在内心,更要落实到行动中,“服务众生是最好的修行”,他还倡导佛教与文化的融合,推动佛教艺术、书法、音乐的传播,认为文化是连接佛法与大众的桥梁,通过艺术形式可以让更多人感受到佛教的美学与智慧。

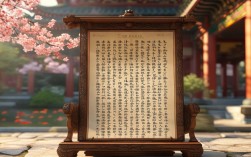

以下是唐智正法师生平主要年表及部分著作概览,以便更清晰地了解其弘法轨迹与思想贡献:

| 时期 | 主要事件 |

|---|---|

| 1930年代 | 出生于江南书香世家,少年时期接触佛法。 |

| 1950年代 | 于杭州某寺院剃度,师从高僧学习戒律与经论,赴东南亚参学。 |

| 1960-1970年代 | 专注闭关参学,深入研究《大藏经》,融合禅净双修理念。 |

| 1980年代 | 开始在全国各地举办讲经法会,弘法事业起步。 |

| 1990年代 | 录制弘法录音带,开创现代传媒弘法先河;创办慈善基金会,投身社会公益。 |

| 1995年 | 牵头创办综合性佛学院,培养僧才,推动佛教教育现代化。 |

| 21世纪以来 | 开设佛教网站、社交媒体账号,通过短视频、直播弘法,影响遍及海内外。 |

| 著作名称 | |

| 《禅与生活》 | 结合禅宗智慧与现代生活,阐述如何在日常中保持觉知与正念。 |

| 《金刚经的现代解读》 | 以通俗语言阐释《金刚经》“应无所住而生其心”的核心思想,回应现代人的焦虑与执着。 |

| 《人间佛教的实践》 | 提出佛教应积极入世,通过慈善、文化、教育服务社会,实现“慈悲济世”的理想。 |

相关问答FAQs

Q1:唐智正法师的“生活禅”理念具体是什么?如何帮助现代人缓解压力?

A1:唐智正法师的“生活禅”核心是“将修行融入生活,在生活中体悟修行”,他认为,现代人不必脱离工作、家庭去修行,而是在日常行住坐卧中保持正念——吃饭时专注食物的味道,工作时投入当下的任务,与人交往时真诚待人,面对烦恼时以“观照”代替“对抗”,具体方法包括:每日15分钟正念呼吸练习,觉察情绪起伏而不被其控制;遇到问题时,先问自己“这件事的本质是什么”“我能做什么”,而非陷入焦虑;以“利他心”待人接物,通过帮助他人获得内心的平静与喜悦,这种理念帮助现代人将佛法转化为实用的心理工具,有效缓解因竞争快节奏、人际关系复杂带来的压力,培养内心的从容与智慧。

Q2:唐智正法师如何看待佛教与现代科学的关系?他是否支持科学弘法?

A2:唐智正法师认为佛教与现代科学并非对立,而是从不同角度探索真理——佛教探索心性与宇宙的终极规律,科学研究物质世界的现象规律,二者在“求真”的层面高度契合,他曾多次公开表示,佛教的“缘起性空”与现代量子物理的“场论”、心理学的“意识研究”等存在对话空间,万法皆空”并非否定现象存在,而是强调事物没有固定不变的“自性”,这与科学中“物质由不断运动的粒子构成”的观点有相通之处,在弘法中,他大力支持科学弘法:鼓励信众学习科学知识,用科学方法验证佛法的合理性(如通过心理学实验证明禅修对情绪调节的积极作用);利用现代科技(如互联网、大数据)扩大弘法覆盖面,建立线上禅修社群、开发佛学APP,让佛法以更便捷、科学的方式走进现代人的生活,他认为,佛教只有与时俱进,才能在当代社会焕发生机。