九华山作为中国佛教四大名山之一,地藏菩萨道场,自古便是佛法兴盛之地,寺庙法会作为佛教文化的重要载体,不仅是僧侣修行的重要仪轨,更是信众祈福、心灵寄托的重要途径,九华山法会历史悠久,传承千年,既保留了汉传佛教的庄严仪轨,又融入了地域文化特色,形成了独具一格的法会文化体系。

从历史沿革来看,九华山法会的渊源可追溯至唐代,新罗僧人金地藏卓锡九华,修行期间常以讲经说法、举行法会度化众生,奠定了九华山法会的基础,明清时期,随着九华山寺庙群的扩建,法会逐渐规范化、制度化,形成了以地藏信仰为核心的固定法会体系,近代以来,虽历经战乱,但僧侣们仍坚守传承,使法会文化得以延续,改革开放后,宗教政策恢复,九华山法会重现繁荣,不仅吸引了国内信众,更成为海内外佛教文化交流的重要平台。

九华山寺庙法会类型丰富,既有按佛教仪轨举行的固定法会,也有应信众需求或特殊因缘举办的非定期法会,固定法会中,以“地藏法会”“水陆法会”“浴佛法会”“盂兰盆会”最为著名,地藏法会每年农历七月三十日(地藏菩萨诞辰)在月身宝殿举行,为期一个月,是九华山规模最大的法会之一,内容包括诵《地藏经》、拜忏、供佛、放生等,旨在祈求地藏菩萨加持,超度亡灵、消灾延寿,水陆法会全称“法界圣凡水陆普度大斋胜会”,通常需七天七夜,设内坛、外坛,邀请十方僧众诵经礼忏,普济六道众生,是佛教中规模最盛大、仪轨最复杂的法会之一,浴佛法会为纪念佛陀诞辰,于农历四月初八举行,各寺庙举行浴佛仪式,以香汤沐浴太子像,象征洗涤烦恼、增长智慧,盂兰盆会则在农历七月十五日举行,源于“目连救母”典故,通过供养三宝、超度祖先,弘扬孝亲报恩思想。

非定期法会则多与民间信仰、节庆或特殊需求相关,如“祈求平安法会”“消灾免难法会”“开光法会”等,每年春节期间,祇园寺、化城寺等大寺庙会举行新春祈福法会,信众通过烧头香、撞钟、写祈福牌等方式祈求新年吉祥;若遇自然灾害或社会重大事件,寺庙也会举办法会,祈愿国泰民安、众生安乐。

法会的流程严谨而庄严,通常分为准备、正行、圆满三个阶段,准备阶段包括法会主题确定、僧众集结、坛场布置等,坛场是法会举行的核心场所,需悬挂经幡、供设佛像、法器(如钟、鼓、磬、木鱼等),并摆放供品(鲜花、水果、灯烛、香等),正行阶段是法会的核心,根据不同法会内容,包含诵经、礼忏、持咒、供养、放生等环节,以地藏法会为例,每日凌晨四点开始,僧众与信众共同诵《地藏菩萨本愿经》,中午举行上供仪式,下午拜《慈悲三昧宝忏》,傍晚举行放生活动,通过持续的诵经礼忏,净化身心,与法界众生共修善业,圆满阶段则包括回向、结坛、送圣等仪式,将法会的功德回向给一切众生,祈愿众生离苦得乐,世界和平。

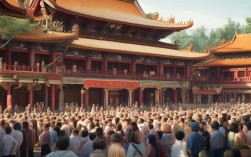

九华山法会的特色在于其深厚的地藏文化底蕴与地域民俗的融合,法会始终围绕“地狱不空,誓不成佛”的地藏大愿展开,强调慈悲济世、度化众生,体现了大乘佛教的菩萨精神,地藏法会期间,信众会书写“超度牌位”,为逝去的亲人祈福,僧众则为亡魂诵经超度,让生者与亡者共同感受佛法的慈悲,法会融入了九华山地区的民俗元素,如“百子会”是当地特有的民俗活动,信众自发组织,身着传统服饰,抬着地藏菩萨像巡游,沿途诵经拜佛,场面盛大,既表达了信众的虔诚,也丰富了法会的文化内涵,九华山法会注重“僧俗共修”,信众可参与诵经、供佛、过堂(用斋)等环节,亲身体验丛林生活,感受佛法的智慧与宁静。

法会的文化意义深远,从宗教层面看,它是佛教教义传播与实践的重要途径,通过庄严的仪轨和深入的经教,引导信众断恶修善、净化心灵;从文化层面看,法会保留了丰富的佛教音乐、梵呗、仪式艺术,如九华山梵呗已被列入非物质文化遗产,通过法会的传承得以延续;从社会层面看,法会凝聚了人心,促进了社会和谐,尤其在节庆期间,寺庙成为信众交流的平台,增进了邻里情谊与社区凝聚力;从旅游层面看,法会吸引了大量游客和信众,推动了九华山文化旅游产业的发展,让更多人了解佛教文化,感受名山魅力。

以下是九华山寺庙法会相关FAQs:

Q1:普通人可以参加九华山法会吗?需要提前准备什么?

A:普通人完全可以参加九华山法会,寺庙通常对信众和游客开放,参与法会时,需遵守寺庙规矩,衣着得体(避免穿短裤、短裙、暴露服装),进入殿堂需脱帽、不喧哗、不随意触碰法器和供品,若想参与诵经、供佛等环节,可提前联系寺庙客堂了解具体安排;若需要住宿或过堂(用斋),可提前登记,部分寺庙提供斋饭,需随喜乐捐,不可浪费。

Q2:九华山法会期间有哪些特色活动或纪念品?

A:法会期间,各寺庙会举行特色活动,如地藏法会的“拜忏”“放生”,浴佛法会的“浴佛仪式”,盂兰盆会的“供斋”“放河灯”等,信众可参与体验,纪念品方面,寺庙法物流通处会开光佛珠、念珠、地藏菩萨像、《地藏经》等法物,以及九华山特色文创产品(如素饼、茶叶、纪念章等),购买时需认准正规渠道,避免上当受骗,部分寺庙可书写“祈福牌”或“超度牌位”,可作为心灵的寄托与纪念。