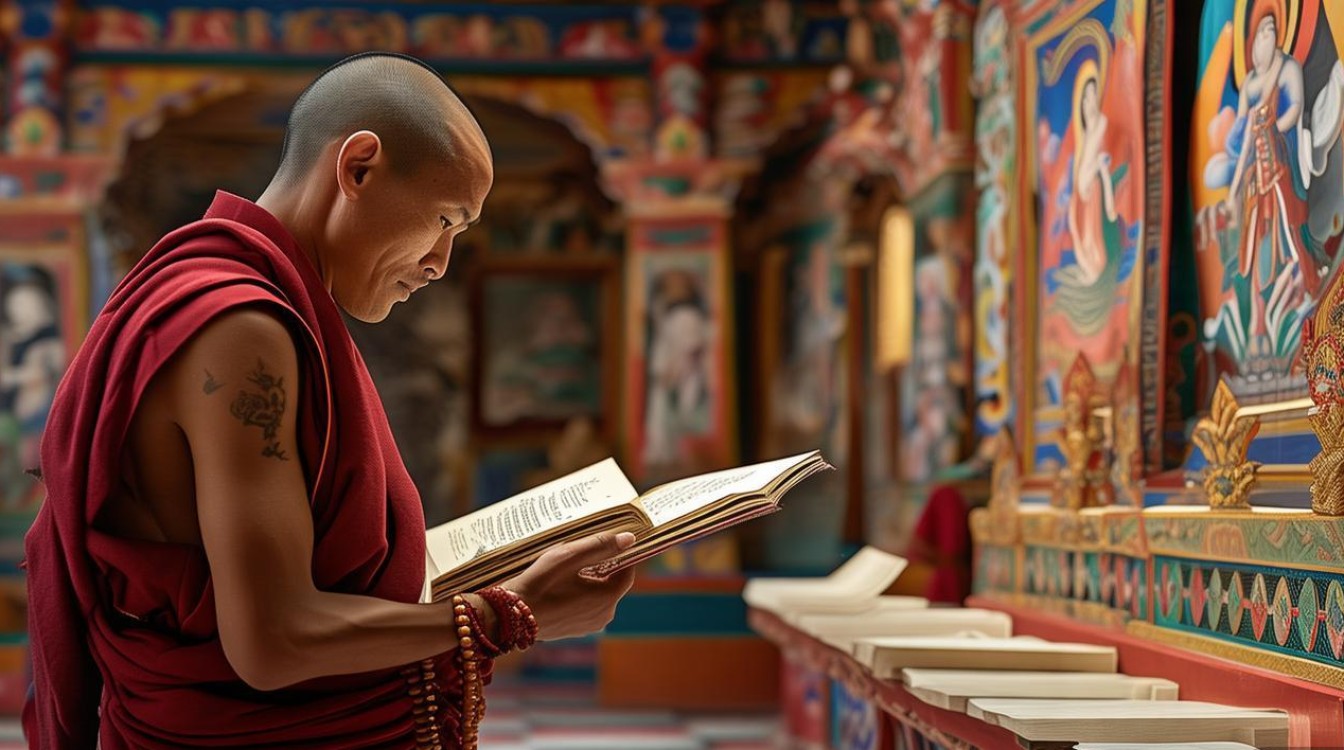

藏传佛教寺庙中的背诵传统,是藏传佛教文化传承的核心载体之一,贯穿于僧人的修行体系、教法传承与日常实践中,这一传统并非简单的机械记忆,而是融合了理解、观想与实修的综合性修行,其历史可追溯至公元7世纪佛教传入藏地之初,经由历代高僧大德的完善,形成了一套严谨而系统的背诵规范。

在藏传佛教寺庙中,背诵被视为“闻思修”三慧的基础。“闻”即听闻教法,而背诵则是将听闻的内容内化为自身智慧的第一步,以格鲁派(黄教)六大寺为例,僧人需先通过背诵显宗五部大论(《量论》《般若论》《中观论》《俱舍论》《戒论》)打好理论基础,再进入密续修习,背诵内容不仅包括佛经原文,还涉及因明学逻辑、寺院清规、仪轨轨则等,覆盖了显密教法的方方面面。《般若波罗蜜多心经》虽仅260字,但僧人需逐字逐句精准背诵,并结合导师讲解理解“空性”深义;而《金刚经》《入菩萨行论》等长篇经典,则需通过数年反复诵读,直至烂熟于心。

背诵的过程严格遵循“师承体系”,需由具格上师亲自传授,确保教法传承的纯正性,僧人通常从孩童时期(7岁左右)开始学习藏文拼读,随后背诵简短的经文和咒语,如“嗡嘛呢呗美吽”(六字真言),随着年龄增长,背诵难度逐步提升,每日需完成固定的背诵量(如50页藏文经文),并通过上师的考核——考核方式不仅包括文字复述,还需结合经义进行阐释,若仅能背诵不解其意,则被视为“未得精髓”,这种“以考促背”的模式,既保证了记忆的准确性,也促进了教法理解的深化。

背诵的意义远不止于知识积累,更是修行次第的关键环节,在密宗修行中,咒语的背诵需配合“观想”,如观想本尊坛城、咒字发光等,通过“声、心、境”的合一达到“即身成佛”的境界,显宗修行则强调“解行并重”,背诵经典的过程实则是“破我执、证空性”的修行,例如背诵《中观论》时,需反复思量“缘起性空”的道理,直至将理论转化为智慧,集体背诵还具有凝聚僧团、庄严道场的作用:每日清晨,大经堂内数百名僧人齐诵经文,梵音缭绕间,既是对佛法的礼敬,也营造出强烈的共修氛围,强化僧人的信仰认同。

为更直观呈现藏传佛教寺庙背诵的内容体系,可参考以下分类:

| 类别 | 举例 | 背诵目的 | 修行关联 |

|---|---|---|---|

| 显宗经典 | 《般若经》《入中论》《菩提道次第广论》 | 理解三藏教义,培养空性见 | 闻思修基础,趋向菩萨道 |

| 密宗咒语 | 六字真言、金刚萨埵百字明、长寿佛心咒 | 净化业障,积累资粮,与本尊相应 | 密观实修,快速成就 |

| 仪轨轨则 | 晨钟暮鼓功课、时轮金刚灌顶仪轨、辩经规则 | 规范修行次第,维持寺院秩序 | 日常行持,护持教法传承 |

| 论著注疏 | 宗喀巴大师《菩提道次第略论》、弥勒五论 | 深化经义理解,建立正见 | 显密贯通,辨析邪正 |

在现代社会,这一古老传统也面临挑战:部分寺庙为适应快节奏生活,缩短了背诵时间;年轻僧人更倾向于使用电子设备辅助记忆,但不可否认,背诵作为藏传佛教“心口相传”的活态传承方式,仍以其不可替代性维系着教法的生命力——当文字刻入记忆,经义融入血脉,信仰便成为僧人生命中不可分割的部分。

FAQs

Q1:藏传佛教寺庙背诵是否要求一字不差?是否有变通空间?

A:藏传佛教对背诵的准确性要求极高,尤其是咒语和仪轨,需与传承上师所传版本完全一致,因一字之差可能改变经义,甚至导致修行障碍,但在显宗经典背诵中,若因方言或传承差异出现少量文字变体(如古藏文与现代藏文的用词差异),在不影响核心义理的前提下,可由上师酌情认可,但需确保理解无误。

Q2:现代科技发达,背诵这种传统方式是否还有必要?

A:仍有必要,背诵不仅是知识传递,更是修行手段:通过反复诵记,僧人能培养专注力(定力),经文内容在心中反复思量则生发智慧(慧力),这是电子设备无法替代的“心行合一”过程,背诵确保了教法传承的“原真性”,避免因信息过载导致经典碎片化理解,是藏传佛教“续佛慧命”的根本保障。