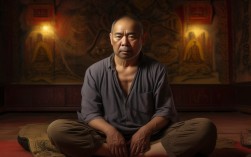

佛教放空法,源自古印度释迦牟尼佛所创教义中的核心修行智慧,是大乘佛教“般若思想”的重要实践路径,其本质并非消极避世或“什么都不做”,而是通过认知“空性”真理,破除众生对“我”与“法”的执着,从而解脱烦恼、获得内心自在,这种修行方法以“缘起性空”为理论基础,强调一切现象皆因条件聚合而生,无固定不变的自性(本体),故而“无我”“无我所”,唯有放下对实有的执着,方能照见事物本质,回归本然清净的心性。

佛教放空法的理论基础:“缘起性空”与“无我”

佛教认为,宇宙间一切事物(包括物质现象与精神现象)均为“缘起”所生——即依赖各种条件(因缘)和合而成,没有独立、永恒、主宰的“自性”,一棵树的生长依赖种子、土壤、水分、阳光等条件,缺一不可,故树“无自性”;人的“自我”也是由色(身体)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(意识)五蕴聚合而成,随因缘变化而变化,并无永恒不变的“我”,这种“无自性”即为“空”,但“空”并非“空无”,而是“无自性空”——即事物虽显现为存在,却本质上是“缘起假有”,如镜中花、水中月,虽可见而不可执实。

基于此,放空法的核心是破“我执”与“法执”:破“我执”是放下对“自我”的执着(如身体、名誉、得失等),破“法执”是放下对“事物”的执着(如对好坏、对错、永恒的分别),唯有如此,才能超越“贪嗔痴”三毒,脱离“生老病死”的轮回之苦。

佛教放空法的实践方法:从理悟到实证

佛教放空法并非抽象的理论,而是可通过具体修行逐步体证的实践体系,常见方法包括内观、禅修、慈悲观等,以下为关键实践步骤:

| 步骤 | 具体方法 | 核心要点 |

|---|---|---|

| 觉知当下 | 通过“安那般那”(呼吸法门)或“身受念住”,专注呼吸、身体感受或当下念头,不评判、不跟随。 | 如实观照,不刻意“断念”,仅以“觉知”照见念头的生灭(如“我看到一个念头,它来了,又走了”)。 |

| 观察缘起 | 对任何现象(情绪、事件、物品)追问“因缘”:这件事由什么条件促成?若条件变化,它会怎样? | 理解“无常”(一切变化)与“无我”(无主宰),例如愤怒的生起依赖对境、习气等条件,非“我”在愤怒。 |

| 放下分别 | 停止“二元对立”思维(如好/坏、美/丑、得/失),以平等心看待一切。 | 明白“好坏”是主观分别,本质均为“缘起假有”,如《金刚经》言“是法平等,无有高下”。 |

| 修习慈悲 | 在放空“我执”的基础上,观想众生皆在“苦”中(苦谛),生起“拔苦与乐”的利他之心。 | 放空并非冷漠,而是超越“小我”的局限,以“无缘大慈,同体大悲”利益他人,此为“空性”的积极体现。 |

放空法的意义:从烦恼到自在的转化

放空法的修行,本质是“转烦恼为菩提”的过程:

- 对个人:通过放下对“得失”“成败”的执着,减少焦虑、恐惧等负面情绪,内心获得“不生不灭”的宁静,如佛陀所言“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”,理解事物本质后,便能在顺境中不骄、逆境中不馁。

- 对人际:放下“自我中心”,减少对他人的期待与控制,以宽容、理解之心相处,化解冲突,增进和谐。

- 对生命:超越对“生死”的恐惧,证得“涅槃寂静”——即烦恼永尽、清凉安详的境界,这是佛教修行的终极目标。

辨析:放空≠消极,而是“积极的不执着”

需明确的是,佛教放空法绝非“躺平”或“逃避现实”,相反,它要求修行者在“空性”智慧指导下,更清醒、更积极地投入生活:不执着于“结果”,但专注“过程”;不执着于“自我”,但践行“利他”,正如《六祖坛经》所言“佛法在世间,不离世间觉”,放空是为了更好地“入世”,以无住之心行利他之事,最终实现“自利利他”的圆满。

相关问答FAQs

Q1:佛教放空法是否等于“什么都不想”?

A:并非如此。“放空”不是刻意压制念头或进入“无想”状态,而是以“觉知”照见念头的生灭,不跟随、不评判、不执着,念头如天空中的浮云,自然来去,修行者只需做“旁观者”,而非“参与者”,若强行“断念”,反而会陷入新的执着(对“无念”的执着),违背“应无所住”的核心。

Q2:普通人如何在日常生活中运用放空法?

A:可从“小事”入手:当遇到情绪波动(如愤怒、焦虑)时,暂停1分钟,深呼吸并观察“我在生气”“这是焦虑的感受”,仅命名而不认同(如不说“我很生气”,而说“生气生起了”);面对得失时,问自己“这件事若失去,对我的‘本质’有何影响?”;与人争执时,先放下“对错”分别,试着理解对方的立场,这些练习能逐步培养“觉知”与“放下”的能力,让放空融入生活。