佛教万佛灯,作为汉传佛教、藏传佛教及南传佛教共同推崇的重要法器与修行载体,承载着深厚的教义内涵与文化象征,它以“万佛”之名为世人所熟知,实则并非仅指数量上的“万”,而是象征十方三世一切诸佛的圆满觉性,是佛教“光明”与“智慧”的物质化呈现,更是信众供养、观修、回向的重要媒介。

佛教万佛灯的起源与内涵

佛教中“灯”的供养传统,可追溯至释迦牟尼佛住世时期,据《贤愚经·贫女难陀品》记载,贫女难陀以乞讨所得的一灯供佛,并发愿“今我此灯,唯令后世众盲之类,目见光明,舍离黑暗”,此灯竟彻夜不灭,佛陀以此开示:“汝所施灯,光明无量,福德无边,不可计量。”此后,供灯成为佛教重要修行法门之一,象征“破无明暗,显智慧光”。

“万佛灯”之名中的“万”,在佛教语境中并非实数,而是“无量”“圆满”的代称。《华严经》云:“佛身充满于法界,普现一切众生前”,万佛灯正是通过“一灯含万佛”的形式,象征十方三世一切诸佛的悲智愿力,灯体上常绘塑或雕刻诸佛菩萨形象,如释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛、观音菩萨等,或镌刻佛名,每一盏灯代表一尊佛的加持,万盏灯汇聚,则寓意诸佛菩萨的愿力遍覆法界,护佑众生。

万佛灯的象征意义与教义内涵

万佛灯的每一处细节皆蕴含佛教深意,其核心可概括为“破暗显智”“供佛修心”“回向众生”三大要义。

破无明暗,显智慧光

佛教以“无明”为众生轮回之根,如黑暗蒙蔽心性;以“智慧”为解脱之本,如光明照破迷惘,万佛灯的光明,正是“智慧光”的象征。《大智度论》言:“譬如灯能破暗,智慧能破烦恼。”点灯的过程,即是隐喻以智慧之光照无明之暗,提醒信众常修观照,远离贪嗔痴,灯火的“不灭”特性,更象征佛法的永恒真理,以及众生本具佛性的常住不坏。

供佛修心,培植福德

供养万佛灯是佛教“六度”中“布施”与“智慧”的实践,通过供灯,信众以财物、心力奉献诸佛,对治“我执”与“贪吝”;观想灯火与佛菩萨的清净光明相应,可收摄散乱心,培养恭敬与信心。《佛说施灯功德经》明确指出,供灯能得“十种胜利”:诸如肉眼不坏、得天眼通、善恶智能辨、灭除大罪障、不生黑暗处、具大福报等,这些“胜利”并非迷信的“交换”,而是通过修行内心自然显现的功德。

回向众生,共成佛道

万佛灯的“万”不仅象征诸佛,更涵盖“无量众生”,信众在供灯后,常以“此功德,殊胜行,无边胜福皆回向”的回向文,将功德回向给法界一切众生,祈愿“愿诸众生,离苦得乐,究竟解脱”,这种“自利利他、自觉觉他”的精神,正是佛教“菩萨道”的核心体现,万佛灯也因此成为连接个体修行与众生福祉的纽带。

万佛灯的制作工艺与形态

万佛灯的制作融合了宗教仪轨、传统工艺与地域文化,形态多样,材质丰富,其核心在于“庄严”与“持久”,以体现对佛法的恭敬。

材质与工艺

传统万佛灯多以纸质、棉布、金属(铜、铁)为主要材质,现代亦有玻璃、电子材料等创新应用,纸质灯多采用竹篾为骨,裱糊宣纸或彩纸,以工笔画绘制佛像或佛名,轻便易携,常见于民间庙会;布质灯则以丝绸或棉麻为面,刺绣或印染佛菩萨像,色彩绚丽,多用于殿堂长期供奉;金属灯则通过铸造、錾刻工艺制作,造型庄重,如铜制万佛灯常雕有莲花、宝相花等纹饰,部分镶嵌宝石或鎏金,兼具实用与艺术价值。

形态与结构

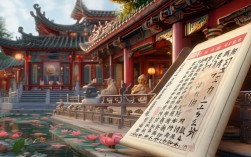

万佛灯的形态以“塔形”“宫阙形”“圆形”为主,象征佛教的“宇宙观”与“圆满性”,塔形灯参考佛塔造型,分多层,每层设灯龛,供奉多尊佛像,如西安大雁塔地宫出土的唐代石灯,即为塔形供灯的雏形;宫阙形灯仿古代宫殿建筑,有飞檐、斗拱、门窗,灯体绘壁画或浮雕,展现天宫净土的庄严;圆形灯则以“圆”为喻,象征“法轮常转”“佛性圆满”,常见于藏传佛教的“酥油灯会”,数百盏酥油灯围成圆形,中心供曼茶罗。

不同材质万佛灯特点对比

| 材质类型 | 工艺特点 | 适用场景 | 优缺点 |

|---|---|---|---|

| 纸质 | 竹篾为骨,彩绘/印刷 | 民间庙会、短期法会 | 轻便成本低,但易损,需定期更换 |

| 棉布/丝绸 | 刺绣/印染,色彩丰富 | 殿堂供奉、节日庆典 | 美观庄严,可反复使用,但需防潮防火 |

| 金属(铜/铁) | 铸造/錾刻,鎏金镶嵌 | 寺庙长期供奉、大型法会 | 耐用庄重,有收藏价值,但成本高、重量大 |

| 电子灯 | LED灯珠,声光电控制 | 现代都市寺庙、公益展览 | 安全环保,可循环使用,但缺乏传统韵味 |

万佛灯在宗教仪式中的应用

万佛灯是佛教各类法会、节日中的重要法器,其使用严格遵循仪轨,贯穿“供养—观修—回向”的修行逻辑。

常见使用场景

- 日常供养:寺院大雄宝殿、佛堂常设万佛灯长明,象征佛法常住,昼夜不舍众生,信众可随缘供灯,默念佛号,祈愿平安。

- 节日法会:如佛诞日(浴佛节)、盂兰盆节、腊八节等,寺院会举行万佛灯会,千灯万盏齐明,配合诵经、梵呗、绕佛等仪式,营造庄严殊胜的氛围,藏传佛教的“酥油灯节”(藏历正月十五)更是以巨型酥油灯阵为核心,吸引信众祈福。

- 超度法事:如水陆法会、瑜伽焰口等,通过供万佛灯为亡者指引“中阴之路”,祈愿其“脱离黑暗,往生净土”,体现佛教“无缘大慈,同体大悲”的精神。

供灯仪式与观修

供灯前需净手、端身正念,灯油需清净(如植物油、酥油,忌用荤油),灯火需稳定明亮,点灯时,可默念“南无本师释迦牟尼佛”“南无阿弥陀佛”等圣号,观想灯火化作诸佛菩萨的智慧光,照见自身及一切众生的烦恼业障,同时发愿“愿以此灯,破一切暗,愿以此功德,庄严佛净土”,仪式结束后,常以“回向偈”将功德回向法界众生,实现“自他两利”。

万佛灯的文化影响与现代价值

作为佛教文化的重要载体,万佛灯早已超越宗教范畴,成为连接传统与现代的精神符号。

在艺术领域,万佛灯的造型、纹饰影响了建筑、绘画、雕塑等艺术形式,如山西华严寺薄伽教藏殿的“天宫楼阁”,其灯龛设计便融合了万佛灯的元素;敦煌壁画中的“供品图”,常有万佛灯作为核心,展现古代艺人对净土世界的想象。

在现代社会,万佛灯被赋予新的文化内涵,许多寺院举办“万佛灯文化节”,通过公益供灯、祈福灯展等形式,吸引非信众参与,传递“光明、温暖、希望”的价值观;在疫情等特殊时期,“线上供灯”兴起,信众通过虚拟平台点亮万佛灯,既延续了传统,又拓展了传播边界,万佛灯所象征的“破暗显智”“自利利他”,也成为现代人面对困境时的心灵慰藉,提醒人们以智慧化解烦恼,以慈悲温暖他人。

佛教万佛灯,以一盏灯的微光,承载着十方三世诸佛的悲愿,照亮众生无明的长夜,它不仅是宗教仪式中的庄严法器,更是佛教“智慧”“慈悲”“圆满”思想的物质载体,凝聚着古人对生命、宇宙的深刻洞察,在传统与现代的交汇中,万佛灯所传递的光明与希望,依然闪耀着跨越时空的力量,指引着人们在心灵的旅程中,不断趋向光明与解脱。

相关问答FAQs

Q1:万佛灯与普通佛灯有什么区别?

A:区别主要体现在“象征意义”与“功能侧重”上,普通佛灯(如长明灯、供佛单灯)主要侧重于日常供养,象征“佛法常住”或“个人修行”,数量多为单盏或少数几盏;而万佛灯的核心在于“万佛”的象征,代表十方三世一切诸佛,通过“一灯含万佛”的形式,体现诸佛菩萨的愿力遍覆法界,功能上更强调“普度众生”“共成佛道”的集体修行意义,常用于大型法会、节日庆典等场合,规模与庄严性远超普通佛灯。

Q2:供养万佛灯时需要注意哪些事项?

A:供养万佛灯需遵循“恭敬”“清净”“观修”三大原则,心态上需至诚恭敬,视灯为佛菩萨的象征,避免轻慢;灯体与灯油需保持清净,传统上多用植物油、酥油,忌用荤油或污浊之油,灯火需稳定明亮,忌闪烁或熄灭;供灯时可结合观修,默念佛号,观想智慧光明照破烦恼,而非单纯的形式;供灯后需如法回向,将功德回向给法界众生,而非执着于个人福报,若使用纸质或布质灯,需注意防火安全,传统寺院多设有专供灯处,避免引发火灾。