普光菩萨在佛教信仰中象征智慧与光明的遍照,其图像作为宗教艺术的重要载体,既承载着深厚的教义内涵,也展现了不同时期、不同地域的文化审美,从经典依据来看,普光菩萨常与东方净琉璃世界相关联,在《药师经》等经典中被描述为能破除众生无明、施予智慧光明的菩萨,其图像创作往往围绕“光”这一核心意象展开,通过视觉符号传递宗教精神。

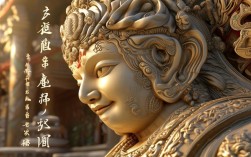

在普光菩萨图像的艺术表现中,法器与手印是最具辨识度的元素,常见的普光菩萨像多呈菩萨装,头戴宝冠,冠中常饰有化佛或宝珠,象征其果位圆满;面容慈悲安详,双目低垂,传递悲悯众生的特质,其手印多施与愿印或定印,左手持莲花或宝珠,右手结施无畏印,其中莲花象征清净无染,宝珠代表光明普照,而手印的组合则体现了“以智慧破无明,以慈悲度众生”的教义,服饰上,菩萨身披天衣,佩戴璎珞、臂钏等庄严具,衣纹流畅飘逸,既显威仪又富动感,尤其在汉传佛教的造像中,衣纹的刻画常融合写实与装饰性,如唐代造像的丰腴饱满与宋代造像的清秀细腻,均折射出时代审美对宗教艺术的影响。

不同地域的普光菩萨图像呈现出鲜明的文化特色,汉传佛教中的普光菩萨像多受中原绘画与雕塑传统影响,色彩以金、红、青绿为主,强调对称与庄严,例如敦煌莫高窟的壁画中,普光菩萨常作为胁侍出现,背光以火焰纹与莲花纹装饰,象征光明的炽盛与纯净;藏传佛教的普光菩萨像则更具密宗特色,形象多与金刚手、文殊菩萨等结合,手持金刚杵、经卷等法器,色彩对比强烈,造型富于动态,唐卡艺术中更是通过细腻的矿物颜料绘制,使画面呈现出璀璨的光泽感;东南亚南传佛教的普光菩萨像则受印度风格影响,面容更趋柔和,身姿呈三屈式,强调自然与生命的流动感,例如泰国、柬埔寨的造像中,菩萨的光环常以多层莲花瓣构成,与热带地区的自然环境相呼应。

从材质与载体来看,普光菩萨图像的形式多样,包括壁画、唐卡、木雕、石像、金铜造像等,早期的图像多见于石窟壁画,如新疆克孜尔石窟、敦煌莫高窟中,普光菩萨作为佛国世界的重要成员,与佛陀、菩萨共同构成庄严的净土景象;唐宋以后,随着宗教艺术的普及,纸本绘画、绢本设色成为重要载体,例如宋代《药师经变》中的普光菩萨像,线条细腻,设色淡雅,将宗教的庄严与文人的审美融合;明清时期,木雕与金铜造像盛行,尤其是宫廷造像,工艺精湛,菩萨的面部表情、衣纹细节刻画入微,甚至镶嵌宝石、珍珠,进一步强化了其神圣性与艺术性。

普光菩萨图像的文化内涵不仅体现在宗教层面,更渗透到社会生活与精神信仰中,在民间信仰中,供奉普光菩萨像被视为祈求智慧、消除烦恼、获得光明指引的方式,尤其在考试季、重要决策前,信众常通过礼拜普光菩萨图像,表达对智慧与光明的渴求,从艺术史角度看,普光菩萨图像的演变融合了绘画、雕塑、工艺等多种艺术形式,是不同时期宗教思想、审美观念与文化交流的见证,例如汉藏艺术在普光菩萨像中的相互影响,体现了中华文化的包容性与融合性。

| 地域 | 时期 | 艺术风格 | 典型特征 | 常见载体 |

|---|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 唐代 | 雍容华贵,丰腴饱满 | 火焰纹背光,对称构图,衣纹流畅 | 石窟壁画,木雕 |

| 汉传佛教 | 宋代 | 清秀细腻,淡雅设色 | 面容柔和,线条细腻,文人气息 | 绢本绘画,纸本经变 |

| 藏传佛教 | 元明 | 密宗特色,色彩浓烈 | 动态造型,手持金刚杵,唐卡绘制 | 唐卡,金铜造像 |

| 东南亚南传 | 吴哥时期 | 自然流动,印度风格影响 | 三屈式身姿,莲花瓣光环 | 石刻,寺庙壁画 |

相关问答FAQs:

Q1:普光菩萨与日光菩萨有何区别?

A:普光菩萨与日光菩萨均象征光明,但在佛教经典与图像中存在差异,普光菩萨更多体现“普遍照耀”的智慧光明,常见于东方净琉璃世界的语境,手印多为与愿印或持宝珠,强调破除无明;而日光菩萨是药师佛的左胁侍,象征如日光般温暖、遍照的慈悲光明,常持莲花或日轮,与月光菩萨共同作为药师佛的胁侍,分别代表“日”与“月”的光明,守护众生免于黑暗与恐惧。

Q2:如何通过图片特征辨别普光菩萨像?

A:辨别普光菩萨像可从以下特征入手:一是法器与手印,左手常持莲花或宝珠,右手结施无畏印,或双手结与愿印;二是头饰与服饰,头戴宝冠(可能饰化佛),身披天衣,佩戴璎珞、臂钏等庄严具;三是背光,多以火焰纹、莲花纹或放射状线条表现“光明”特质;四是姿态,多为结跏趺坐或站立,面容慈悲安详,整体风格庄严而不失柔和,若图像中伴有药师佛、日光菩萨等,或位于东方净土的经变场景中,可进一步确认为普光菩萨像。