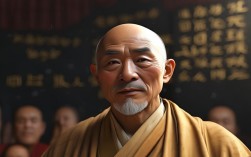

佛法师的素养,是佛法住世、利益众生的根本,也是其修行境界与弘法能力的综合体现,一位具备深厚素养的佛法师,不仅是佛法的践行者,更是众生的引导者与护持者,其修养涵盖内在心性、外在威仪、智慧悲行、弘法能力等多个维度,需经长期熏修与实证实修方能成就。

内在心性的修养是佛法师素养的基石,佛教以“心”为根本,佛法师首先需具备清净的出离心与坚定的菩提心,出离心是对世间五欲六尘的超越,不贪著名利、不执着得失,方能以清净心住持佛法;菩提心则是“上求佛道,下化众生”的愿力,以一切众生为父母,视众生苦为己苦,愿为利他而精进修行,在此基础上,佛法师需常修“慈悲喜舍”四无量心,对众生不分亲疏、平等以待,以慈心予乐,以悲心拔苦,以喜心随喜,以舍心平等,这种内在的慈悲与智慧,会自然流露于言行,形成摄受力,让众生心生亲近与信赖。

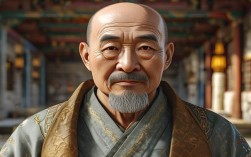

戒律的持守是佛法师素养的外在体现,戒为无上菩提本,如《梵网经》云“戒是菩提本,长一切善根”,佛法师需严格遵循出家戒律,如比丘的二百五十戒、比丘尼的三百四十八戒,以及菩萨戒中的三聚净戒——摄律仪戒、摄善法戒、饶益有情戒,持戒并非束缚,而是保护心念、增长定慧的阶梯,日常行住坐卧中,佛法师需注重威仪,如“行如象,立如松,坐如钟,卧如弓”,衣着整洁,举止安详,言辞温和,远离两舌、恶口、妄语、绮语等口业,让众生见其威仪而生恭敬,这种如法的行为,本身就是一种无声的教化,能潜移默化地影响众生。

智慧与闻思修的能力是佛法师弘法利生的核心,佛法博大精深,佛法师需深入经教,精通三藏十二部经典,不仅要“闻”法,更要“思”法,将所闻教义如理思维,去伪存真,融会贯通,最终通过“修”法将佛法实证实证,这种智慧不是世间的聪明机巧,而是对缘起性空、真如实相的透彻了悟,能以契理契机的方式为众生开示佛法,契理,即符合佛陀教法的根本义谛,不偏离中道;契机,则需根据众生的根器、烦恼、文化背景等,善巧施教,如对治贪心说布施,对治嗔心说慈悲,对治愚痴说智慧,佛法师还需具备辨别邪正的能力,在末法时代,能守护正法,不被外道邪说所迷惑,引导众生走在正确的修行道路上。

弘法利生的实践是佛法师素养的最终落脚点,佛法的生命力在于实践,佛法师需将闻思修的智慧运用到弘法事业中,以多种方式接引众生,讲经说法是弘法的重要形式,需深入浅出、条理清晰,既保持经典的庄严性,又贴近众生的日常生活,让不同根器的众生都能受益,佛法师还需重视慈悲行,积极参与社会慈善事业,如扶贫济困、救灾助学、临终关怀等,以行动践行“人间佛教”的理念,让众生在关爱中感受佛法的温暖,面对众生的烦恼与困惑,佛法师需具备良好的沟通能力与同理心,耐心倾听,善巧开示,如良医对症下药,帮助众生化解心结,离苦得乐。

文化素养与适应能力也是现代佛法师不可或缺的素养,在全球化与信息化的时代,佛法师需具备一定的文化底蕴,了解世间哲学、科学、艺术等知识,以便与不同文化背景的众生对话,破除外界对佛教的误解,要善用现代科技手段,如通过互联网、新媒体平台传播正法,让佛法突破时空限制,惠及更多众生,但需注意,适应现代不等于随顺世乐,需在保持佛法根本精神的前提下,做到“契理契机”,既不固步自封,也不迎合低俗。

以下是佛法师素养核心维度的简要归纳:

| 核心维度 | 具体表现 | 实践意义 |

|---|---|---|

| 内在心性 | 出离心、菩提心、慈悲喜舍四无量心,超越执着,以利他为本 | 奠定修行根基,以清净心与慈悲心摄受众生 |

| 戒律持守 | 严守出家戒律,威仪具足,言行清净,远离身口意三业 | 保护心念,树立僧宝形象,以身教彰显佛法 |

| 智慧闻思修 | 深入经教,契理契机开示,辨别邪正,实证佛法 | 具备弘法能力,引导众生正信正行,破除无明 |

| 弘法利生实践 | 讲经说法、慈善护生、心理咨询,以行动践行菩萨道 | 佛法住世,利益众生,将智慧与慈悲落实于生活 |

| 文化与适应能力 | 了解多元文化,善用现代科技,在传统与现代间保持平衡 | 扩大佛法影响力,破除偏见,让正法与时俱进 |

FAQs

问:佛法师如何在现代生活中平衡传统戒律与时代需求?

答:佛法师平衡传统戒律与时代需求的关键在于“契理契机”,契理,即严守戒律的根本精神——护心、利他,如不杀生、不偷盗、不邪淫等核心戒律需绝对持守;契机,则是在不违背根本戒的前提下,对戒律的细节根据时代环境灵活调整,古代托钵乞食,现代可通过接受信众供养、参与慈善等方式维持僧团生活;古代经文靠口耳相传,现代可利用多媒体、线上平台弘法,这种平衡需以智慧辨别,既不因守旧而脱离众生,也不因迎合而失却正法本质,始终以“饶益有情”为出发点。

问:普通人可以从佛法师的素养中学习哪些修身养性的方法?

答:普通人可从佛法师的素养中学习以下方法:一是学习“内观”,培养觉察心念的能力,每日静坐片刻,观照起心动念,减少贪嗔痴;二是践行“慈悲”,从身边小事做起,如关爱家人、帮助他人、尊重生命,以善意对待世界;三是注重“言行”,学习佛法师的威仪,说话温和、做事踏实,避免恶语伤人、浮躁冒进;四是坚持“闻思”,通过阅读经典或听讲,增长智慧,以理性面对烦恼,不盲从、不执着,这些方法的核心是“修心”,通过日常点滴的觉察与修正,逐步提升心性,获得内心的平静与快乐。