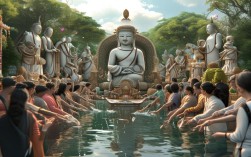

柬埔寨菩萨像是东南亚艺术史上的璀璨明珠,承载着高棉文明深厚的宗教信仰、审美观念与文化交融的历史记忆,这些造像以精湛的雕刻技艺、独特的造型语言和丰富的象征内涵,成为研究柬埔寨古代社会、宗教艺术及跨文化交流的重要实物资料。

历史背景与宗教渊源

柬埔寨菩萨像的诞生与发展与吴哥王朝(802-1432年)的兴衰密不可分,其风格演变深受印度宗教文化的影响,同时融入了本土的创新元素,公元1世纪后,印度教与佛教经由海上丝绸之路传入柬埔寨,早期以印度教为主,崇拜毗湿奴、湿婆等神祇;至6世纪,大乘佛教逐渐兴起,菩萨像作为大乘佛教的核心崇拜对象,开始广泛流行,吴哥王朝时期,随着宗教政策的更迭(如阇耶跋摩七世信奉大乘佛教,倡导“神王”思想),菩萨像艺术迎来鼎盛,成为王权与宗教权威结合的象征。

菩萨在佛教中意为“觉悟的有情”,是追求佛果、普度众生的修行者,柬埔寨菩萨像多以观音、文殊、弥勒等菩萨为原型,既体现了大乘佛教“慈悲济世”的核心思想,也融入了高棉人对“理想人格”的想象——既有神性的庄严,又不失人性的温情。

艺术风格与造型特征

柬埔寨菩萨像的艺术风格可分为四个发展阶段,每个时期的造型特征均反映了当时的宗教信仰、审美标准及技术水平。

前吴哥时期(6-10世纪):古朴稚拙

这一时期的菩萨像受印度笈多王朝艺术影响较深,造型相对简朴,线条流畅,面部呈椭圆形,眉目低垂,神情宁静,服饰多为轻薄贴身的“通肩式”或“偏袒右肩式”袈裟,衣纹线条简洁,强调身体的自然曲线,代表作是洛雷寺(Lolei)的砂岩菩萨头像,面容圆润,嘴角微扬,带有早期高棉艺术的稚拙之美。

吴哥早期(10-12世纪):华丽庄严

随着印度教在吴哥王朝的复兴,菩萨像开始融合印度教神祇的元素,造型趋于华丽,头饰多为“宝冠”,镶嵌宝石(原物已失,现仅存底座),耳饰、项链、臂钏等装饰繁复,体现“菩萨庄严相”的宗教理念,面部轮廓方硬,眼神深邃,肌肉线条刚健,展现出神性的威严,代表作是比粒寺(Pre Rup)的毗湿奴石像(部分学者认为其兼具菩萨特征),手持法器,立于莲花座上,气势恢宏。

吴哥盛期(12-13世纪):慈悲与世俗化

阇耶跋摩七世时期,大乘佛教成为国教,菩萨像艺术迎来巅峰,这一时期的造像强调“慈悲为怀”的宗教精神,面容由威严转向柔和,眉如弯月,眼似柳叶,嘴角含笑,充满世俗化的温情,造型上普遍采用“三屈姿”(颈部、腰部、膝盖微屈),身体呈“S”形曲线,动态感十足,服饰以“褒衣博带”为主,衣纹密集如流水,既遮盖身体又凸显线条,代表作是巴戎寺(Bayon)的四面佛头像(部分学者认为是观音菩萨),面带神秘的“高棉式微笑”,眼神悲悯,俯瞰众生,成为柬埔寨的象征。

吴哥晚期(13-15世纪):简约写实

随着上座部佛教的传入,菩萨像风格逐渐简化,去除了繁复的装饰,更注重写实性,面容贴近高棉人特征,身材比例协调,服饰朴素,手印(如与愿印、禅定印)清晰明了,代表作是塔普伦寺(Ta Prohm)的树缠石菩萨像,被巨大的树根包裹,既体现自然的生命力,又暗喻“佛法如树根深蒂固”的宗教寓意。

材质、工艺与象征意义

柬埔寨菩萨像的材质以砂岩为主,辅以红土、青铜等,砂岩质地较软,易于雕刻,但耐久性较差,因此现存造像多残缺不全,反而增添了历史的沧桑感,雕刻工艺上,高棉工匠采用“减地雕”和“浮雕”相结合的手法,注重线条的流畅与细节的刻画,如菩萨的宝冠纹饰、衣褶的层次感等,均体现了高超的技艺。

象征意义上,菩萨像的每一个细节都蕴含宗教密码:莲花座象征“清净无染”,手印代表不同的宗教寓意(如施无畏印代表“消除众生恐惧”),宝冠上的化佛(阿弥陀佛)象征“观音菩萨的师承”,而“三屈姿”则体现“动态中的平衡”,暗合佛教“中道”思想,菩萨像常与吴哥窟、巴戎寺等建筑结合,作为“宇宙中心”(须弥山)的象征,体现高棉人对宇宙秩序的理解。

代表作品与艺术价值

| 作品名称 | 时期 | 材质 | 艺术特征 | 文化意义 |

|---|---|---|---|---|

| 巴戎寺四面佛头像 | 吴哥盛期 | 砂岩 | 面带“高棉式微笑”,眼神悲悯,头饰繁复 | 阇耶跋摩七世“神王”思想的体现,象征王权与宗教的结合 |

| 女王宫仙女浮雕 | 吴哥早期 | 砂岩 | 身姿轻盈,服饰华丽,手持莲花 | 融合印度教“天女”与大乘佛教“菩萨眷属”形象,体现高棉艺术的精致之美 |

| 塔普伦寺树缠石菩萨像 | 吴哥晚期 | 砂岩 | 被树根包裹,面容安详,与自然共生 | 反映佛教“无常”思想,体现高棉人对自然的敬畏 |

| 洛雷寺菩萨头像 | 前吴哥时期 | 砂岩 | 面部圆润,神情宁静,衣纹简洁 | 受印度笈多艺术影响,是高棉菩萨像的雏形 |

这些作品不仅是宗教艺术的瑰宝,更是高棉文明的见证,它们通过造型、材质与细节,记录了柬埔寨古代社会的宗教信仰、审美变迁与技术发展,展现了高棉人将神性与人性、理想与现实完美融合的艺术智慧。

FAQs

问题1:柬埔寨菩萨像与印度、泰国菩萨像在艺术风格上有何主要区别?

解答:三者均受印度佛教艺术影响,但风格差异显著,柬埔寨菩萨像更注重“动态平衡”,如“三屈姿”和“S形曲线”,面部表情以“高棉式微笑”为特色,兼具神性与世俗温情;印度菩萨像(如阿旃陀石窟造像)更强调“静穆庄严”,衣纹流畅,身体曲线自然,受笈多王朝“古典主义”影响深;泰国菩萨像(素可泰时期)则更写实,面容接近东南亚人特征,服饰朴素,线条简洁,受上座部佛教影响,去除了繁复装饰,柬埔寨菩萨像常与建筑、自然环境结合(如树缠石像),而印度、泰国菩萨像多独立造像,更注重个体表现。

问题2:为什么柬埔寨菩萨像多采用砂岩材质?这种材质对艺术表现有何影响?

解答:柬埔寨吴哥地区盛产优质砂岩,其质地较软(莫氏硬度3-4),易于开采和雕刻,适合表现复杂的细节(如衣褶、头饰),相比花岗岩,砂岩可塑性强,工匠能通过“减地雕”快速成型,适合大规模建造寺庙的需求,但砂岩耐酸性差,易受风雨侵蚀,因此现存菩萨像多存在表面剥落、细节模糊等问题,反而形成了“残缺美”,增添了历史的厚重感,砂岩的颜色多为浅黄或乳白,能反射阳光,与吴哥窟的红色陶瓦、绿色植被形成鲜明对比,营造出神圣而庄严的视觉效果。