佛教中人相的概念,源于对生命本质与修行境界的深刻洞察,既包含对外在形象的描述,更指向内在修心的层次,在佛教体系中,“人相”并非简单的生理特征,而是修行状态、功德智慧的外在显现,也是连接教义与众生、引导向善的载体,从凡夫到佛陀,不同修行阶段对应着不同的人相特征,这些特征既是果位的象征,也是修行路径的指引。

从修行果位的角度看,佛教将“人相”分为四个主要层次,对应不同的觉悟境界,凡夫之人相,是未断烦恼、执着“我相”的迷妄之相,此类众生以“我”为中心,贪恋色声香味触法,心随境转,外在表现为烦恼丛生、喜怒无常,或因欲望而焦虑,或因嗔恨而暴躁,或因愚痴而颠倒,经典中常以“五蕴炽盛”形容凡夫之相,即色、受、想、行、识五种元素相互纠缠,形成坚固的“我执”,故其人相虽具人形,却因迷而不觉,无法脱离生死轮回。

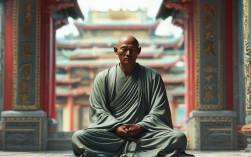

修行至罗汉果位,人相呈现“断惑证真”的寂静之相,罗汉已断尽见思烦恼,证得“我空”真理,不再有“我人众生寿者”的分别执着,其外在特征虽与常人无异,但神情安详,远离贪嗔痴,内心如如不动,经中记载,罗汉入定时“六根寂静”,出定后“目光澄澈”,因已证得漏尽通,故无老病死之忧,人相中透出超越生死的自在,此阶段的人相,标志着从“迷”到“悟”的跨越,是修行自觉境界的体现。

菩萨之人相,则是“悲智双运、自觉觉他”的度化之相,菩萨虽已证得空性,却因发大誓愿,不入涅槃,倒驾慈航,度化众生,其人相庄严慈悲,具足“无缘大慈,同体大悲”,外在形象或威严(如金刚手菩萨),或柔美(如观音菩萨),或朴实(如地藏菩萨),皆以众生根机而示现不同身相,菩萨人相的核心在于“利他”,故能随类应化,或以国王身、长者身度人,或以声闻身、天人身说法,其相虽多,皆以引导众生离苦得乐为旨归,是修行觉他境界的显现。

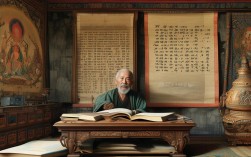

至佛陀人相,则是“福慧圆满、三身具足”的究竟之相,佛教中佛陀的“三十二相、八十种好”,即是对究竟人相的描述,如“足底千辐轮相”象征福业圆满,“眉间白毫相”象征智慧光明,“四十齿相”象征说法无碍,“顶肉髻相”象征无上尊贵,这些相好并非偶然,而是佛陀累劫修行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若六度波罗蜜的功德显现,是内在“法身”的外在示现,佛陀人相的终极意义,并非强调外在庄严,而是以“相好”为载体,令众生生起信心,进而觉悟“万法唯心”,破除对“相”的执着,回归本具佛性。

从象征意义层面,佛教中人相的核心是“表法”——即通过外在形象传递内在教义,如佛的“肉髻相”象征超越三界的智慧,“目绀青色”象征清净法眼,“肩圆满”象征担负众生苦,这些相好并非普通人的“长相”,而是修行功德的外在投射,正如《大智度论》所言:“诸佛相好,皆从功德生。”众生见佛相好,心生欢喜,进而效法修行,此即“以相引信,以信入道”的方便法门,但需警惕的是,若执着于“相好”本身,视为实有,则违背了佛教“破相显真”的宗旨。《金刚经》云:“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”故人相的象征意义,在于引导众生透过现象见本质,而非执着于现象本身。

更深层次上,佛教中人相的本质是“心相”——“相由心生,随心转境”,凡夫心染,故现烦恼相;菩萨心净,故现慈悲相;佛心圆满,故现庄严相,禅宗六祖慧能言:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃?”外在人相本空,皆是内心修行的显现,修行者若能降伏其心,断除分别执着,则无论何种人相,皆能从中觉悟真如,正如《坛经》所言:“于相离相,于空离空”,方能超越人相的束缚,证得“无相之相”的究竟境界。

为更清晰展现不同修行阶段人相的特征,可概括如下表:

| 修行阶段 | 名称 | 外在特征 | 象征意义 | 教义核心 |

|---|---|---|---|---|

| 凡夫 | 迷执之相 | 烦恼丛生、执着“我相” | 轮回迷苦 | 迷 |

| 罗汉 | 寂静之相 | 安详无漏、六根寂静 | 断惑涅槃 | 自觉 |

| 菩萨 | 度化之相 | 庄严慈悲、随类应化 | 悲智双运、自觉觉他 | 觉他 |

| 佛陀 | 究竟之相 | 三十二相、八十种好 | 福慧圆满、觉行圆满 | 觉行圆满 |

相关问答FAQs:

Q1:佛教中为何说“无人相、无我相”却又详细描述佛的三十二相?是否矛盾?

A1:并不矛盾。“无人相、无我相”是破除对“人相”的执着,即破除“有一个固定不变的‘人’实有”的妄见,这是从“空性”角度而言,告诫众生不要将外在形象(包括自己的和他人的)视为实有,从而生起我执、分别心,而佛的三十二相是修行功德的外在显现,是“妙有”的体现,是佛陀为度化众生,以“相好”为方便法门,令众生生起信心,进而引导其修行,前者是“破执”,后者是“显真”,二者统一于佛教“不二法门”的中道思想——既要破除对“相”的执着,也要善用“相”的教化作用,最终达到“于相离相”的觉悟境界。

Q2:普通人如何理解佛教中“人相”的概念,对日常生活有何启发?

A2:普通人可从“心相相应”和“破相显真”两方面理解“人相”。“相由心生”,外在言行是内心的反映,若能常修慈悲心、清净心,则言行自会趋向柔和、善良,这便是“修心转相”的实践,如《格言联璧》所言“胸中常有济人量,眼里自无碍尘沙”,内心修养的提升,会自然改善与人相处的方式,不执着于他人的外貌、身份、贫富等人相差异,以平等心对待众生,这是“破相”的体现,日常生活中,若能减少以貌取人、分别高下的执着,多一分理解和包容,不仅能减少人际矛盾,也能在待人接物中践行佛教的慈悲精神,逐步培养内心的觉悟智慧。