印度佛教作为世界主要宗教之一,起源于古印度,历经数千年的发展演变,形成了独具特色的思想体系与文化形态,其特征不仅体现在教义哲学的深度与广度上,也渗透到艺术、社会伦理及文化传承等多个层面,成为印度文明的重要组成部分,以下从历史发展、教义哲学、艺术文化及社会影响四个维度,详细阐述印度佛教的核心特征。

历史发展:从原始佛教到密教的多元演变

印度佛教的历史并非一成不变,而是随着时代需求与社会环境的变化,呈现出阶段性特征,其发展大致可分为四个时期:

原始佛教(公元前6-前4世纪):由释迦牟尼(佛陀)创立,核心是“四谛”(苦、集、灭、道)、“八正道”等基础教义,强调通过个人修行解脱生死轮回,这一时期的佛教以“中道”为原则,既反对极端苦行,也反对纵欲享乐,思想相对质朴,经典以《阿含经》为代表,主要在恒河流域传播。

部派佛教(公元前4世纪-公元1世纪):佛陀涅槃后,因对教义理解的不同,佛教僧团逐渐分裂为上座部、大众部等18部(或20部)部派,部派佛教围绕“法”的本质(如“法”是否有“我”)、“心性”等问题展开辩论,深化了对哲学范畴的探讨,同时形成了系统的律藏与论藏,为后续大乘佛教奠定理论基础。

大乘佛教(公元1世纪-7世纪):部派佛教后期,部分僧侣倡导“菩萨行”,提出“普度众生”的修行目标,形成大乘佛教,其核心教义包括“空性”(“缘起性空”,一切事物无自性)、“唯识”(“万法唯识所现”)、“佛性”(一切众生皆有成佛潜能),经典以《般若经》《法华经》《华严经》为代表,强调慈悲与智慧并重,传播范围从印度扩展至中国、日本、朝鲜半岛及东南亚。

密教(公元7世纪-12世纪):大乘佛教晚期,融合印度教湿婆派、性力派等宗教的仪轨、咒语与神祇崇拜,形成密教,密教以“即身成佛”为目标,通过曼陀罗(坛城)、真言(咒语)、手印等复杂仪式修行,强调“身、语、意”三密相应,经典以《大日经》《金刚顶经》为代表,是佛教印度化的最终形态。

教义哲学:以“缘起”为核心的思辨体系

印度佛教的教义哲学以“缘起”为基石,通过对“无常”“无我”“空性”等概念的阐释,构建了独特的世界观与生命观。

缘起性空:这是佛教最核心的教义,认为一切事物(包括生命)都是因缘和合而生,没有独立不变的实体(“无自性”),如《杂阿含经》所言:“此有故彼有,此生故彼生;此无故彼无,此灭故彼灭。”这种思想否定了婆罗门教的“梵我论”,主张万物相互依存、动态变化,破除人们对“永恒”的执着。

三法印与四圣谛:“三法印”(诸行无常、诸法无我、涅槃寂静)是判断佛法真伪的标准,与“四圣谛”(苦、集、灭、道)共同构成原始佛教的理论框架。“苦谛”揭示生命本质是苦(生、老、病、死、爱别离、怨憎会、求不得等),“集谛”分析苦的根源是“贪嗔痴”等烦恼,“灭谛”指明苦的寂灭状态(涅槃),“道谛”则指出达到涅槃的路径(八正道)。

中道思想:佛陀反对极端的苦行与享乐,主张“中道”,即通过正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定八种修行,实现身心平衡,大乘佛教进一步发展“中道”,提出“非空非有”“空有不二”的中观思想,龙树的《中论》系统阐释了“不生不灭、不常不断、不一不异、不来不去”的中道义理。

唯识与佛性:大乘佛教瑜伽行派提出“唯识无境”,认为外界现象是心识的显现,阿赖耶识是万物的根源,而佛性论则强调一切众生皆有成佛的潜能,如来藏思想(如《胜鬘经》)主张“如来藏藏识”是众生本具的清净本性,通过修行可显发佛性,密教则进一步将佛性与宇宙本源结合,提出“大日如来”为宇宙本体,强调通过即身修行与本体合一。

艺术文化:宗教实践与审美表达的融合

印度佛教的艺术文化是其宗教思想的外化,通过建筑、雕塑、绘画等形式传播教义,同时吸收印度本土文化元素,形成独特的艺术风格。

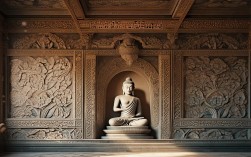

建筑与雕塑:早期佛教以窣堵坡(佛塔)为核心,如桑奇大塔,半球形塔身象征涅槃,周围雕刻佛本生故事(如“六牙白象本生”),贵霜时期犍陀罗艺术受希腊影响,出现写实风格的佛像(高鼻深目、波浪式卷发),如白沙瓦佛像,笈多时期形成“秣菟罗风格”,佛像面容宁静、体态圆润,体现“内省的宁静”,阿旃陀石窟壁画则以细腻的笔触描绘佛陀生平与菩萨形象,色彩丰富,构图精美,是佛教艺术的瑰宝。

文学与符号:佛教文学以《本生经》(讲述佛陀前世行善的故事)、《法句经》(偈颂集)为代表,语言通俗,富含哲理,符号方面,法轮象征佛法传播(八辐代表八正道),莲花象征清净(出淤泥而不染),菩提树象征觉悟(佛陀在菩提树下成道),这些符号成为佛教文化的重要标识。

密教艺术:密教艺术融合印度教神祇(如湿婆、毗湿奴)与佛教护法,曼陀罗(坛城)用几何图形与色彩象征宇宙结构,唐卡则用矿物颜料绘制佛、菩萨、本尊形象,兼具宗教仪轨功能与审美价值。

社会影响:伦理革新与文化融合

印度佛教对社会的影响深远,其反对种姓制度、主张众生平等的思想,冲击了印度传统社会结构;它与印度教、耆那教等宗教的互动,促进了文化融合。

伦理革新:佛教提出“众生平等”,反对婆罗门教的种姓歧视,主张通过个人修行而非出身获得解脱,其“慈悲”“布施”“不杀生”等伦理观,影响了印度社会的道德观念,如寺院成为慈善机构,为贫困者提供食宿。

僧伽制度:佛教建立了僧伽(僧团)制度,比丘(男僧)、比丘尼(女僧)通过受戒加入僧团,遵循“戒、定、慧”三学修行,僧团以“和合众”为原则,实行民主管理(如羯磨会议),为后世宗教组织提供了范例。

文化融合:佛教在发展中吸收印度教的神话、仪式(如祭祀、音乐),同时也影响印度教(如大乘佛教的“菩萨”概念被印度教吸收),密教更是将印度教的瑜伽、咒语纳入佛教体系,形成“佛教密教化”与“印度教佛教化”的双向融合。

相关问答FAQs

Q1:印度佛教为何在印度本土逐渐衰落?

A1:印度佛教的衰落是多重因素作用的结果,伊斯兰教的入侵(8世纪后)摧毁了大量佛教寺院(如那烂陀寺),僧侣被迫流亡,经典被毁,佛教失去政治与经济支持,印度教通过改革(如商羯罗的吠檀多哲学)吸收佛教思想(如“慈悲”“轮回”),并强化种姓制度,使佛教的“平等”主张失去吸引力,密教后期过度强调仪式与咒语,削弱了佛教的哲学深度,逐渐脱离大众需求,最终在12世纪后基本在印度本土消失。

Q2:印度佛教的“空性”思想与婆罗门教的“梵我”有何本质区别?

A2:印度佛教的“空性”与婆罗门教的“梵我”是两种截然不同的本体论。“空性”基于“缘起”理论,认为一切事物(包括“我”)都是因缘和合而生,无独立自性,故“空”;而“梵我”主张宇宙的本体是“梵”(绝对实在),个体灵魂“我”(阿特曼)与“梵”本质相同,通过修行可“梵我合一”,前者否定“我”的实在性,主张“无我”;后者肯定“我”与“梵”的永恒性,强调“我”的解脱。“空性”是动态、依他的,而“梵我”是静态、独立的,二者在哲学根基上对立。