在佛教的修行体系中,“身体透明”并非指向一种物理层面的生理现象,而是对修行者通过心性修养所达到的某种精神境界的象征性描述,这一概念植根于佛教“无我”“空性”“圆融”的核心教义,旨在表达修行者超越对“色身”的执着,烦恼消尽、心性通透后的自在状态,其内涵既包含经典中的隐喻与象征,也关联实修过程中的身心体验,更指向对生命本质的终极洞察。

“身体透明”的经典依据与象征内涵

佛教经典中,“身体透明”的意象常与“清净”“光明”“无碍”等概念相关联,用以描述修行者证悟真理后的身心状态,在《楞严经》中,佛陀曾提及“净极通达,构造陷融”,指修行者通过深入禅定,心念极致清净时,身体的障碍(如血肉筋骨)会逐渐消融,呈现出“内外明彻”的通透感,这种“透明”并非物理结构的改变,而是心性清净的外在显现。《法华经·药草喻品》则以“譬如大雨,其雨普均,草木丛林,大小等润”比喻佛法平等利益众生,修行者的身心如被甘露浸润,烦恼尘垢涤荡,本具的光明佛性自然显现,如同透明的琉璃,内外无碍。

从象征层面看,“身体透明”的核心是“破执”,佛教认为,众生对“色身”的执着是轮回痛苦的根源之一,《金刚经》云“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电”,身体作为“五蕴和合”的产物,本质是因缘和合的无常现象,实有独立的“我”只是妄念,当修行者通过观照“无我”的真理,破除对身体的“我执”与“法执”后,身心便不再被烦恼束缚,如同乌云散尽的天空,本具的“佛性”(或称“法身”“真如”)自然朗现,这种“透明”是超越二元对立后的圆融状态,是“色即是空,空即是色”的真实体现。

修行路径:从“观身不净”到“内外明彻”

佛教修行的次第中,“身体透明”并非一蹴而就,而是通过系统的心性修养逐步显现,早期佛教强调“观身不净”,通过观照身体的不净(如脓血、骨肉等)对治贪爱,破除对色身的执着;大乘佛教则进一步提出“观身如幻”,在认知身体“缘起性空”本质的基础上,修习慈悲与智慧,最终达到“内外明彻”的境界。

禅定修习:调伏身心,显发本觉

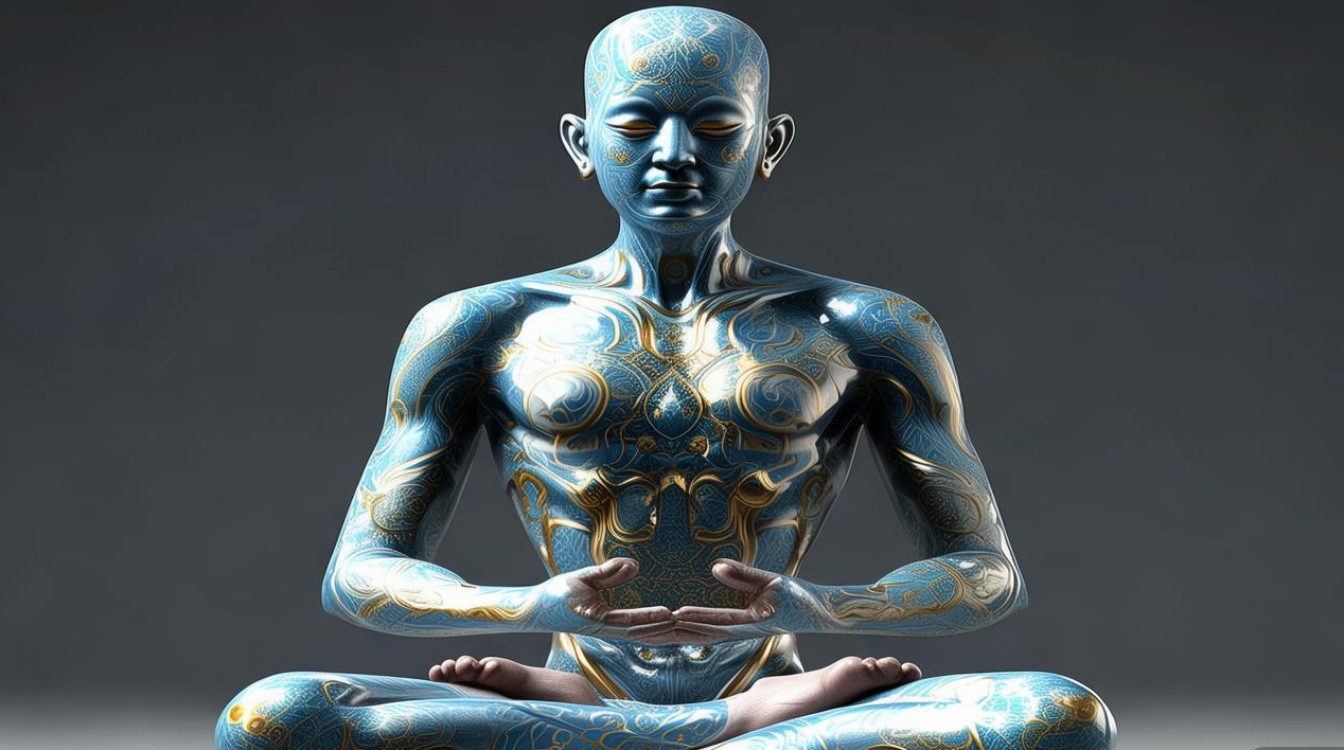

禅定是佛教修行的重要方法,通过专注一境、心念安定,逐步调伏散乱与烦恼。《楞严经》中“二十五圆通”的修行,包括观、行、愿等不同法门,观世音菩萨从闻思修,入三摩地”,通过闻性返闻,最终达到“动静二相,了然不生”的清净状态,身心如如不动,烦恼自然消融,呈现出“透明”的特质,密宗修行中的“观想本尊”,将自身观想为佛菩萨的清净法身,例如观想身体为透明金刚或水晶,通过这种“即身成佛”的观想,破除对“凡夫身”的执着,在心识层面转化色身的染污相,趋向清净光明的“虹光身”境界——密宗认为,高成就者临终时,身体会化成光明,正是“身体透明”的究竟体现。

慈悲与智慧:双运双修,破除我执

“身体透明”的实现离不开慈悲与智慧的平衡,慈悲是“拔苦与乐”的愿力,通过修习“慈、悲、喜、舍”四无量心,修行者逐渐打破“自我”的局限,将心量扩展至一切众生,与众生共苦乐;智慧是观照“缘起性空”的般若正见,通过闻思修三慧,了知身体与世界的虚幻性,破除“我执”与“法执”,当慈悲与智慧双运时,修行者既不舍弃度化众生的愿力,又不执着于度化的“能度”与“所度”,身心如“虚空”般包容无碍,烦恼如云雾般消散,本具的光明佛性自然显现,达到“内外透明”的自在状态。

“身体透明”的多重维度:从个体到宇宙

佛教的“身体透明”不仅是个体修行的心性境界,更关联着对宇宙生命本质的认知,从个体层面看,它是修行者烦恼消尽、心性清净的内在体验,表现为内心的无染、无碍、无住;从宇宙层面看,它是“万法归一”的圆融境界,修行者证悟“一即一切,一切即一”的法界实相,个体身心与宇宙万法相互交融,如同水滴融入大海,无分彼此。《华严经》中“理事无碍、事事无碍”的法界观,正是“身体透明”的终极体现:当修行者超越“我”与“世界”的二元对立,身心便如虚空般包容万物,呈现出“透明”的圆融特质。

以下表格概括了“身体透明”在不同修行阶段的表现特征:

| 修行阶段 | 身心表现 | 核心目标 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 凡夫位(未修行) | 身心被烦恼束缚,执着色身实有 | 认知无常,破除对身体的贪爱 | 《四十二章经》“观色虚幻” |

| 加行位(修行初期) | 通过观身不净、观受是苦,调伏执着 | 培定力,生起出离心 | 《阿含经》“四念处”观修 |

| 见道位(初证真理) | 身心如云散,初步体验空性,烦恼减轻 | 证“无我”,破我执、法执 | 《金刚经》“凡所有相,皆是虚妄” |

| 修道位(深入修行) | 内外明彻,心性通透,烦恼微薄 | 慈悲智慧双运,转化习气 | 《楞严经》“净极通达,构造陷融” |

| 究竟位(圆满成就) | 虹光身显现,身心如虚空,无碍无染 | 证悟法界实相,生死自在 | 《密续部》“虹光成就” |

现代视角下的“身体透明”:心理与灵性的整合

在现代社会,“身体透明”的修行理念对缓解身心焦虑、重建生命意义具有重要启示,从心理学角度看,现代人因过度关注“身体形象”(如外貌、健康、衰老)而产生焦虑,佛教“观身如幻”的智慧,正是帮助人们超越对身体的执着,从“身体是自我”的认知中解脱,转向对心性的关注,从灵性层面看,“身体透明”指向一种“内在觉醒”——当修行者不再被外境与色身束缚,便能体验内心的宁静与自由,这种“透明”是生命本真的回归,是“明心见性”的自然流露。

FAQs

问:佛教“身体透明”是否指身体真的会变成像玻璃一样透明的物理现象?

答:并非如此,佛教“身体透明”的核心是心性境界的象征,而非物理结构的改变,经典中的“透明”描述,如“身如琉璃内外明彻”,是修行者烦恼消尽、心性清净后,内在光明佛性的显现,是超越物质层面的精神体验,密宗“虹光身”虽涉及身体化光的现象,但被视为高成就者心性修行的极致体现,非常人可轻易达到,且本质上仍是心性转化的结果,而非对“透明”的物理追求,修行者若执着于“身体透明”的外相,反而可能陷入新的执着,违背佛教“破执”的根本教义。

问:普通人如何通过日常修行体验“身体透明”的境界?

答:普通人可通过“观心”“修慈”“破执”的日常实践逐步接近这一境界,具体而言:一是修“观身如幻”,每日静坐时观照身体的组成(如细胞、骨骼、血液),认知其“缘起性空”的本质,破除“身体是我”的执着;二是修“慈悲心”,通过行善、包容、感恩,将心量从“自我”扩展至他人,减少烦恼的滋生;三是修“活在当下”,在日常生活中保持觉知,不被过去的悔恨或未来的焦虑束缚,让心性如透明般清澈无染,长期坚持这些基础修行,内心的“透明”状态会自然显现,表现为内心的平静、自由与对生命的深刻洞察。