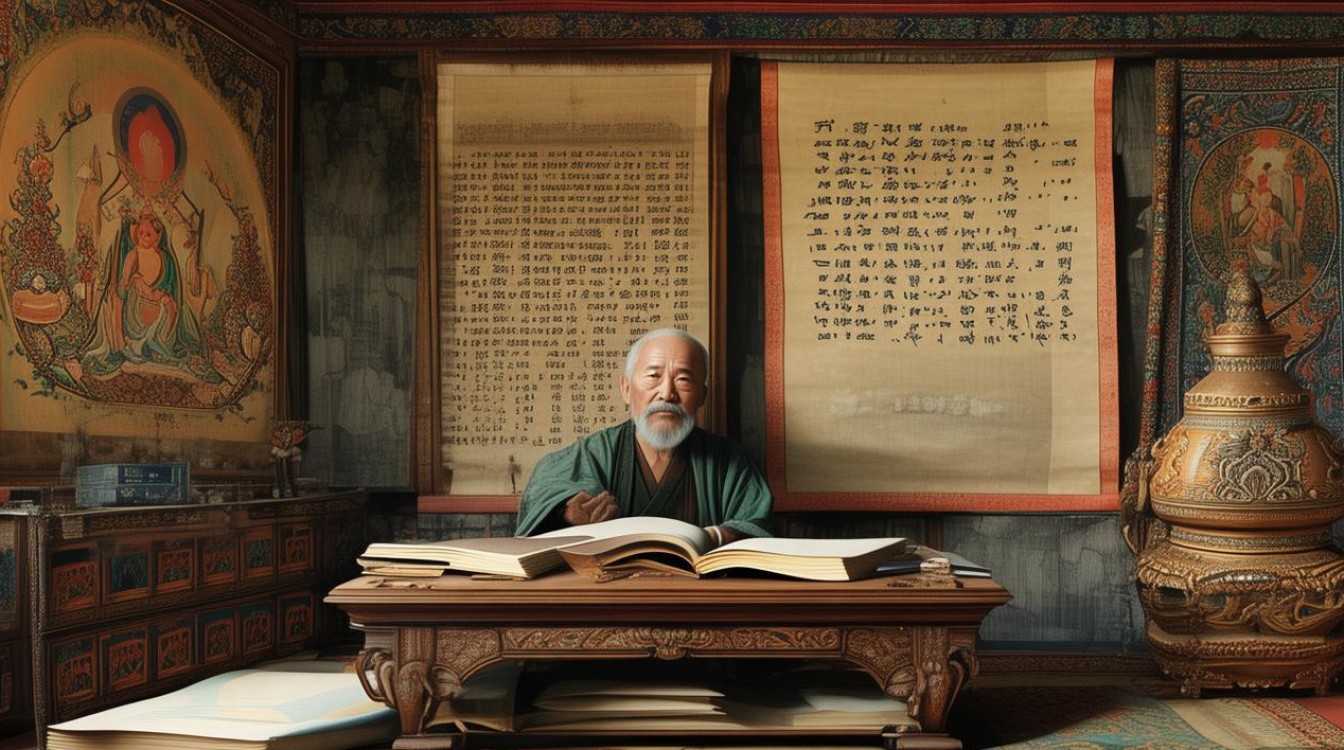

佛教伦理研究作为宗教学与伦理学的交叉领域,旨在系统梳理佛教教义中的道德规范、价值理念及其现实意义,佛教伦理以缘起论为哲学根基,强调万物相互依存、无自性,由此衍生出对生命尊严的尊重、对因果规律的敬畏,以及对慈悲利他的践行,形成了独特的伦理体系,这一体系不仅为佛教徒的修行提供了行为准则,也为现代社会的伦理困境提供了反思视角。

从理论基础看,佛教伦理的构建源于对“苦”与“解脱”的洞察,释迦牟尼通过观察生老病死等人生本质问题,提出“四圣谛”——苦、集、灭、道,集谛”揭示痛苦的根源在于贪嗔痴等烦恼,“道谛”则指出通过八正道(正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定)净化心灵,最终实现涅槃解脱,这一过程本质上是个体道德完善与社会伦理实践的结合:八正道中的“正语”“正业”“正命”直接规范言行,“正精进”“正念”则指向内在心性的修养,体现了“内修外化”的伦理逻辑。

佛教伦理的核心原则可概括为“慈悲为本,中道为用”,慈悲(梵文Maitriy-Karuna)是佛教伦理的情感基石,分为“慈”与“悲”:慈是给予众生安乐,悲是拔除众生痛苦,二者结合形成“无缘大慈,同体大悲”的利他精神,这种慈悲并非世俗意义上的同情,而是基于“无我”与“缘起”的理性认知——因认识到众生与自己同具佛性、互为缘起,故自然生起守护之心,中道则是佛教伦理的方法论,既反对极端苦行(如外道的不食五谷),也反对纵欲享乐,主张通过八正道实现身心的平衡与和谐。

具体而言,佛教伦理的实践规范以“五戒”为基础,即不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒,这五戒既是个人道德的底线,也是社会秩序的基石,从消极层面看,五戒要求“止恶”,通过约束贪嗔痴避免伤害自他;从积极层面看,五戒蕴含“行善”的导向,如“不杀生”延伸出对生命的敬畏,“不偷盗”延伸出对他人财产的尊重,“不妄语”延伸出对诚信的坚守,在大乘佛教中,五戒进一步发展为“十善业”,增加了不两舌、不恶口、不绮语、不贪、不嗔、不邪见,涵盖语言、意念层面的道德要求,形成更完整的伦理体系。

佛教伦理的实践路径体现为“戒定慧”三学。“戒”是规范行为,通过持戒防止造恶;“定”是专注一境,通过禅修消除烦恼;“慧”是洞察实相,通过般若智慧体悟缘起性空,最终实现从“被动持戒”到“主动利他”的升华,大乘佛教更强调“菩萨行”,以“上求佛道,下化众生”为宗旨,通过布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若“六度”实践慈悲利他,将个人解脱与众生福祉紧密结合。

在现代语境下,佛教伦理研究展现出独特的现实意义,面对生态危机,佛教“依正不二”(生命与环境相互依存)的理念为生态伦理提供了思想资源,呼吁人类以慈悲心对待自然万物;面对生命伦理困境,佛教“不杀生”与“尊重生命”的原则为安乐死、堕胎等议题提供了反思视角;面对社会不公,佛教“平等观”与“布施”精神为扶贫济困、构建和谐社会提供了实践路径,这些议题的研究不仅丰富了佛教伦理的内涵,也为全球伦理对话贡献了东方智慧。

以下为相关问答FAQs:

Q1:佛教伦理中的“慈悲”与世俗伦理中的“博爱”有何区别?

A:佛教的“慈悲”以“缘起”与“无我”为理论基础,强调众生互即互入、同体大悲,是一种基于理性认知的超越性情感,不仅包含对人类的关爱,更扩展至一切有情众生,而世俗“博爱”多基于人道主义或情感共鸣,范围常局限于人类群体,且较少涉及对生命本质的哲学反思,佛教慈悲强调“拔苦与乐”的实践性,需通过具体的利他行为(如布施、护生)落实,而非停留在抽象理念层面。

Q2:佛教伦理如何看待“现代科技发展中的伦理问题”(如人工智能、基因编辑)?

A:佛教伦理以“业力”与“因果”为视角,强调科技发展需以“不伤害众生”为根本原则,对于人工智能,佛教关注其是否可能助长人类依赖、削弱自主性,或因算法偏见导致“妄语”“两舌”等业障;主张科技应服务于“增上生”(改善生命)与“决定胜”(趋向解脱),而非加剧贪嗔痴,对于基因编辑,佛教反对通过改造生命形态满足人类控制欲,认为这违背“尊重生命”的自然法则,但也认可其用于治疗疾病的积极意义,需以“慈悲”与“中道”为准则,避免走向极端。