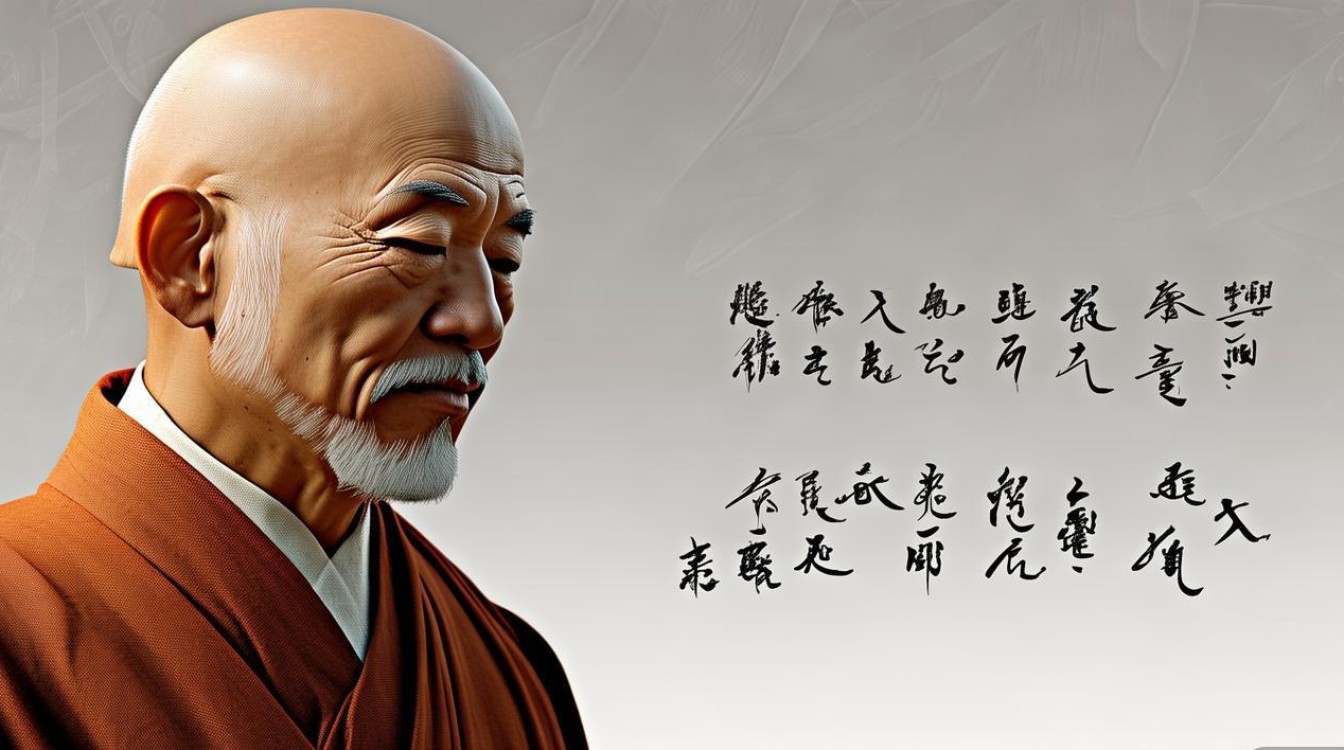

弘一法师,俗名李叔同,是中国近代文化史上的传奇人物,集书画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,后出家为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,关于他的寿命,准确记载为62岁——从1880年农历九月二十日(公历10月23日)出生于天津,到1942年农历九月初四(公历10月13日)圆寂于福建泉州温陵养老院,这看似平凡的寿命长度,却因他跌宕起伏的人生轨迹和晚年对生死的超然态度,而有了更深层的意义。

早年生活与身体基础:才华与消耗的并存

弘一法师的早年,是“公子哥”与“艺术先驱”的双重身份,1880年,他出生于天津一个盐商家庭,家世优渥,自幼接受传统教育,后又接触新学,21岁考入南洋公学(上海交通大学前身),师从蔡元培,24岁东渡日本留学,进入东京美术学校学习油画和音乐,这一时期,他才华横溢:创办中国第一个话剧团体“春柳社”,创作《送别》等经典歌曲,书画篆刻已具个人风格,优渥的生活和过度用脑,或许为他的健康埋下隐患,据记载,他年轻时体格并不强壮,且因长期伏案创作、熬夜用功,常有神经衰弱之症,甚至一度需靠药物辅助睡眠,这种“透支式”的生活,虽未直接导致早夭,却让他的身体基础并非“强健”,这也为他晚年的疾病埋下伏笔。

出家修行:从“绚烂”到“平淡”的生命转向

1918年,李叔同在杭州虎跑寺剃度出家,正式成为弘一法师,这一年,他38岁,正值人生的盛年,出家的选择,并非对生命的逃避,而是对“人生本质”的探求,此后,他彻底告别了曾经的“繁华”,过着“粗茶淡饭,箪食瓢饮”的生活:一件僧衣补丁叠补丁,一餐一饭只求果腹,居住的房间简陋至极,仅有一桌一椅一床,这种极端简朴的生活,看似“苦行”,实则是他对身体的“养护”——早年因过度消耗导致的健康问题,在规律的作息、清淡的饮食和少欲知足的心态中,反而得到了一定的改善,他曾对学生说:“不为外物所动之谓静,不为外物所实之谓虚。”这种“静”与“虚”,不仅是对精神的修行,也是对身体的一种“减负”,在出家后的20余年间,他游历各地弘法,足迹遍及江浙、福建、广东等地,虽奔波劳碌,但因心态平和、生活自律,身体状况尚算稳定,直到晚年才逐渐显露疾病的端倪。

晚年疾病与圆寂:预知时至的安然

弘一法师晚年的健康问题,主要源于肺结核(当时称“肺痨”),这种疾病在当时属于“绝症”,且他早年可能已感染,因长期劳累而加重,1935年前后,他开始出现咳嗽、咯血等症状,但仍坚持弘法,只是逐渐减少了活动范围,最终定居于泉州的寺庙及养老院,据其弟子丰子恺、刘质平等人记载,弘一法师晚年的生活极为规律:每日清晨4点起床,礼佛、诵经、写字,午后小憩,傍晚与弟子交流佛法,饮食以蔬菜、粥食为主,极少沾荤腥,即便疾病缠身,他仍保持着乐观与超然,甚至预感自己时日无多,1942年农历九月初一,他写下“悲欣交集”四字,作为最后的遗墨;初三晚间,他嘱咐弟子为其助念,初四凌晨,在安详中圆寂,呼吸停止时,面容平静,仿佛只是进入了一场深沉的睡眠,这种“预知时至”的圆寂方式,被后世视为修行高深的体现,也让他的62岁寿命,超越了生理的局限,有了精神上的“永恒”。

生平阶段与寿命影响简表

| 时间阶段 | 主要经历 | 对寿命的影响 |

|---|---|---|

| 1880-1918年(俗家时期) | 出生天津,留学日本,投身艺术教育,创作大量文艺作品。 | 过度用脑、生活不规律,埋下健康隐患;但艺术创作带来的精神充实,也奠定其坚韧性格。 |

| 1918-1942年(出家时期) | 剃度为僧,专研律宗,弘法讲经,生活极端简朴,晚年患肺结核。 | 规律作息、少欲知足延缓衰老;疾病缠身但心态超然,以修行对抗病痛,实现“安然圆寂”。 |

弘一法师的62年寿命,在近代名人中并不算长,甚至因肺结核等疾病显得有些“短暂”,但他的一生,是“从绚烂归于平淡”的典范:早年以才华消耗生命,中年以修行养护生命,晚年以超然面对生命,他的寿命长度,或许不如“百岁老人”引人惊叹,但他对生命的理解——从“追求外在”到“内在修行”,从“恐惧死亡”到“欣然接受”,却让这62年有了超越时间的价值,正如他所说:“人生三境界:见自己,见天地,见众生。”他的一生,正是对这句话的最好诠释,而他的寿命,也因这份“见众生”的慈悲和“见天地”的通透,成为后人心中一段“不朽的传奇”。

相关问答FAQs

Q1:弘一法师的寿命在当时算长还是短?

A1:弘一法师(1880-1942)享年62岁,在当时的中国属于中等偏上水平,20世纪上半叶,中国人均预期寿命约35-40岁(据民国时期统计数据),因战乱、贫困、医疗条件落后,多数人难以活到60岁以上,弘一法师虽患肺结核(当时死亡率极高),但因生活自律、心态平和,得以活到62岁,已属“高寿”,且他晚年预知时至、安然圆寂,无病痛折磨,更显其寿命质量的“圆满”。

Q2:弘一法师晚年如何面对衰老与疾病?

A2:弘一法师晚年面对肺结核等疾病,展现出超然的修行态度,他从不怨天尤人,反而将疾病视为“修行助缘”,更加精进礼佛、诵经,以“念佛”代替对死亡的恐惧,生活上,他坚持“惜福”,饮食清淡、作息规律,拒绝特殊照顾;精神上,他以“悲欣交集”的心态看待生死——悲的是众生苦,欣的是得解脱,临终前,他写下“悲欣交集”四字,正是对一生修行与疾病经历的归纳,体现了他“不畏死,亦不贪生”的境界。