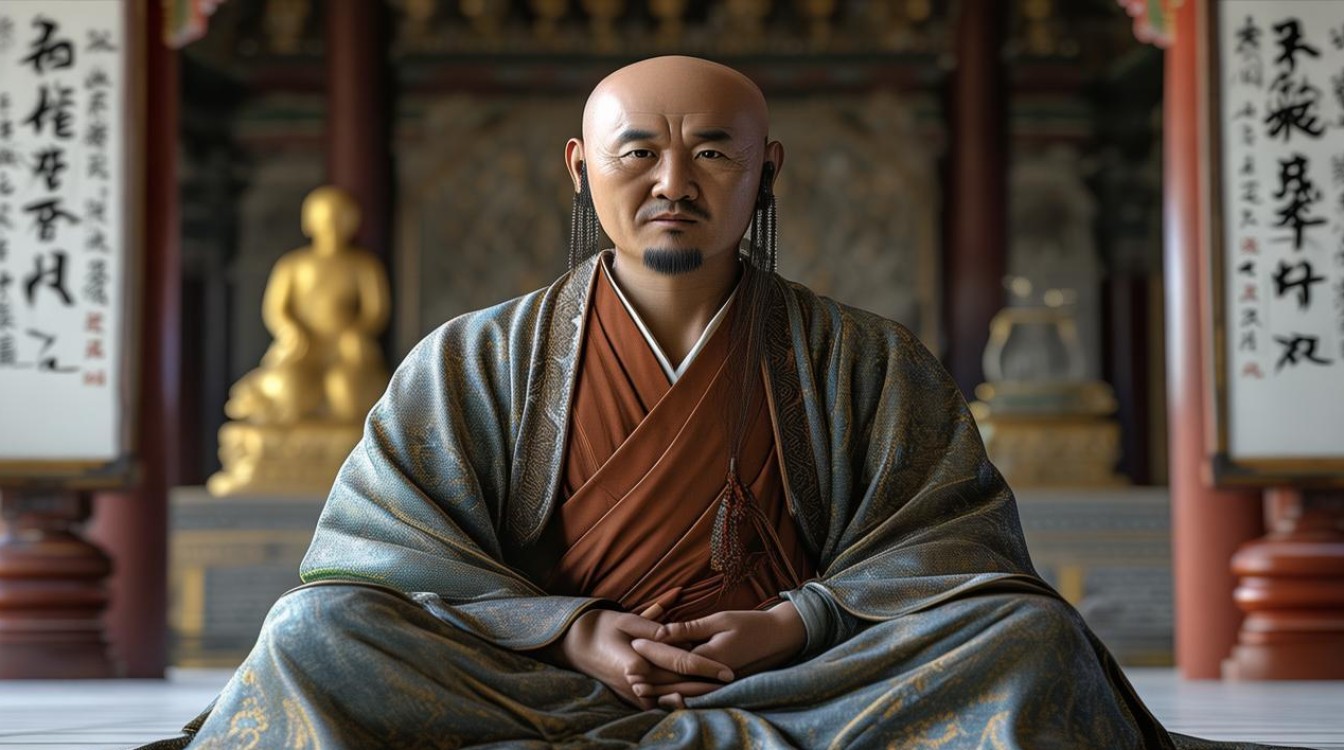

释迦悟通法师,当代佛教界备受尊敬的弘法者与实修者,以其深厚的佛学造诣、契理契机的教学风格,以及将佛法智慧融入现代生活的实践理念,影响了无数寻求心灵安宁的众生,法师早年于江南名刹出家,师从多位高僧大德,深入经藏,精研戒定慧三学,历经数十年闭关实修与弘法利生,逐渐形成了融合传统禅法与现代人文关怀的独特弘法体系,被誉为“人间佛教”的践行者。

早年经历与出家因缘

释迦悟通法师出生于一个书香世家,自幼受传统文化熏陶,少年时期便对生命本质与宇宙真理产生深刻疑问,大学期间,他因研读《金刚经》《坛经》等经典,萌生出家修行、探求究竟解脱之志,毕业后,他放弃世俗前程,前往浙江某千年古刹,依止一位德高望重的老和尚剃度出家,老和尚见他根基深厚、发心真诚,遂为其赐法名“悟通”,寓意“悟彻佛法,通达无碍”,出家后,法师先在寺院中承担劳作,于日常事务中磨练心性,后奉师命前往中国佛学院深造,系统学习唯识、中观、天台等宗派教义,并以优异成绩毕业。

修行悟道的关键历程

悟通法师的修行之路,以“解行并重”为准则,青年时期,他曾在闭关房中潜心修行三年,每日诵经持咒、坐禅观心,期间虽经历身心魔障,却因依止经典、依止善知识,最终突破困境,契悟“心佛众生三无差别”的真理,他在开示中常提及:“修行不是逃避生活,而是在生活中炼心,烦恼即菩提,逆境是道场。”这种将禅观融入日常的修行理念,成为他后来弘法的核心思想。

中年时期,法师为探求佛法与现代社会的契合点,游历国内外,与不同领域的学者、心理学家、社会学家对话,逐渐意识到:传统佛法若仅停留在经院式研究,难以真正利益现代人,他提出“生活禅”的理念,主张“搬柴运水皆是禅,吃饭睡觉无非道”,引导信众在职场、家庭中修习觉察与慈悲,将佛法转化为解决现实困惑的智慧。

弘法理念与实践

释迦悟通法师的弘法事业,以“契理契机”为根本原则。“契理”即契合佛法核心义趣——缘起性空、因果不虚、慈悲喜舍;“契机”则适应现代人的根机与需求,用通俗易懂的语言、贴近生活的案例阐释深奥教义,他常说:“佛法不是古董,而是活水,要能浇灌现代人的心田。”

在弘法形式上,法师不拘一格:既在寺院讲经说法,也深入企业、学校、社区开设“心灵讲堂”;既通过传统法会接引信众,也利用短视频、直播等新媒体平台,与年轻群体对话,他的开示内容涵盖《心经》《金刚经》《法华经》等经典,更涉及情绪管理、人际关系、职场减压等现实议题,被信众称为“心灵导航”,法师特别重视慈善事业,发起“慈心助学”“临终关怀”等项目,组织弟子与志愿者为贫困地区儿童提供教育支持,为孤寡老人送去温暖,践行“菩萨道”精神。

著作与思想影响

悟通法师的著作以“朴实中见真谛”著称,代表作《生活禅的智慧》《烦恼即菩提:现代人的心灵解脱之道》《心经的生活启示》等,均以问答体、故事体形式展开,将复杂的佛理转化为可操作的实践方法,在《烦恼即菩提》中,他以“愤怒”为例,引导读者通过“觉察情绪—接纳情绪—转化情绪”的步骤,将烦恼转化为修行的动力,而非压抑或放纵,这些著作被翻译成多国语言,影响遍及海内外,成为许多佛学爱好者的入门与实修指南。

其思想核心可概括为“三心”:平常心(面对顺逆不执着)、包容心(接纳差异不评判)、慈悲心(利益众生无分别),他认为,现代人缺的不是物质,而是内心的“觉醒”,而觉醒的关键在于“活在当下”——不沉溺过去,不焦虑未来,全然地体验每一个当下,从中照见自性的光明。

社会贡献与当代意义

在佛教与现代文明融合的背景下,释迦悟通法师的贡献尤为突出,他推动“佛学心理学”研究,将佛法的“四圣谛”“八正道”与西方心理学中的认知疗法、正念疗法相结合,为现代人提供了一套完整的心理调适体系,他倡导“生态佛教”,强调“众生平等,依正不二”,呼吁信众尊重自然、保护环境,将环保理念融入弘法实践。

法师常说:“佛教的未来在青年,佛教的生命在实践。”他积极培养年轻弘法人才,设立“青年佛学研修班”,鼓励年轻人用现代思维诠释传统佛法,让古老智慧在新时代焕发生机,在他的影响下,越来越多的年轻人开始关注内心成长,将佛法智慧融入生活,成为社会和谐与心灵安宁的建设者。

释迦悟通法师核心思想体系表

| 思想维度 | 核心观点 | 实践方法 |

|---|---|---|

| 修行观 | 生活即道场,日常是修行 | 吃饭时专注品味,走路时觉察脚步,工作中保持觉知,将每个当下转化为修行的机会 |

| 因果观 | 因果是自然法则,非神明主宰;善因善果,恶因恶果,自作自受 | 常生惭愧心,常思己过;积极行善(财布施、法布施、无畏布施),积累福德资粮 |

| 慈悲观 | 慈悲是佛法的核心,无缘大慈,同体大悲 | 从身边人做起,理解他人痛苦,给予关怀与帮助;参与慈善,利益众生,破除“我执” |

| 现代适应观 | 传统文化需与时俱进,契理契机 | 运用新媒体弘法,结合心理学、哲学等学科阐释佛法;引导青年理性信仰,平衡传统与现代 |

相关问答FAQs

问题1:释迦悟通法师提倡的“生活禅”与传统禅宗有何异同?

解答:相同之处在于,“生活禅”继承了传统禅宗“直指人心,见性成佛”的核心,强调“不立文字,教外别传”,注重心性觉悟而非形式执着,不同之处在于,传统禅宗多通过棒喝、公案、机锋等方式接引上根器者,而“生活禅”更适应现代人的根机,将禅修融入日常生活的具体场景(如工作、家庭、社交),强调“在生活中修,在生活中悟”,用简单易懂的方法引导大众在平凡中见真谛,更具普适性与实践性。

问题2:普通人如何在日常生活中践行释迦悟通法师的“平常心”理念?

解答:践行“平常心”可从三方面入手:一是接纳现实,面对顺境不狂喜,逆境不沮丧,明白“一切有为法,如梦幻泡影”,不执着于结果;二是简化生活,减少物质欲望与精神内耗,专注当下之事,如吃饭时不想工作,走路时不刷手机,让心安定;三是修习觉察,每日留10分钟静坐或观呼吸,观察起心动念,当情绪波动时,不跟随、不评判,只是“看见”,久而久之便能培养出如如不动的平常心。