佛教仙人图片是佛教艺术体系中独具特色的表现形式,其内容融合了佛教教义、古印度文化与中国传统审美,通过视觉艺术展现了佛教对“仙人”这一概念的独特诠释,在佛教语境中,“仙人”(梵语:ṛṣi)并非道教意义上的“长生不老者”,而是指通过修习禅定、远离欲念而获得长寿与神通的生命形态,属于六道中的“天道”或“旁生道”部分,尚未跳出轮回,这类图片既是修行者的观想对象,也是佛教文化传播的重要载体,承载着对超越世俗、追求解脱的精神向往。

佛教仙人的概念与经典渊源

佛教中的“仙人”概念源于古印度婆罗门教传统,后被佛教吸纳并赋予新的宗教内涵,在《长阿含经》《增一阿含经》等经典中,仙人被描述为居住在深山、洞穴或寂静处,通过调伏呼吸、修习四禅八定而获得“五通”(天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通)的长寿者,他们虽能享受远胜常人的寿命与安乐,但因未证悟“无我”“无常”的根本真理,仍处于“分段生死”中,未达到涅槃解脱的境界。《杂阿含经》中提到,仙人虽有“寿命百千岁”,但“寿尽则终,更受后世”,强调了其无常性,这种对“仙人”的定位,既区别于婆罗门教的“梵我合一”,也与中国道教“肉身成仙”的信仰形成鲜明对比,为佛教仙人图片的宗教属性奠定了基调。

佛教仙人图片的艺术特征与地域差异

佛教仙人图片的艺术表现深受不同地域文化的影响,形成了汉传、藏传、南传三大体系的风格差异,其形象塑造、色彩运用、构图布局均体现了佛教“随缘应化”的圆融智慧。

汉传佛教仙人图片:融合儒道的美学表达

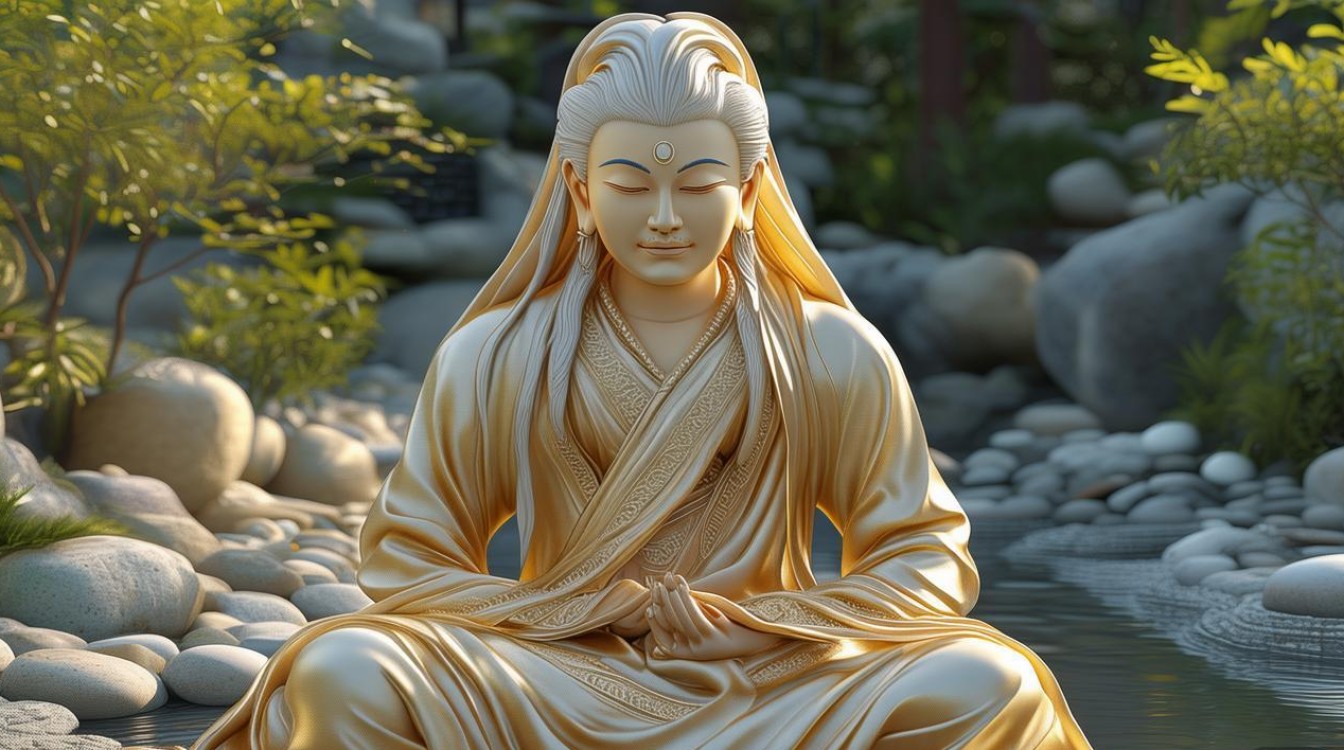

汉传佛教的仙人图片受中国传统绘画与道教神仙形象影响,呈现出“人间仙气”与“禅意禅境”结合的特点,这类图片多采用绢本、纸本绘画或石窟壁画形式,仙人形象常被描绘为清瘦飘逸、褒衣博带的士大夫形象,手持拂尘、宝珠或经卷,背景多配以松柏、云海、山石等元素,象征其远离尘世、隐居修行的状态,敦煌莫高窟第285窟的“飞行仙人”壁画,以线条勾勒仙人凌空飞舞的姿态,衣袂飘飘,色彩以青绿、赭石为主,既有佛教的空灵,又融入了中国传统神仙画的飘逸感,宋代以后,随着禅宗的发展,“禅定仙人”图片逐渐增多,仙人多呈闭目冥思、结跏趺坐之姿,背景简化为一轮明月或一株枯梅,通过极简的构图传递“直指人心,见性成佛”的禅机。

藏传佛教仙人图片:密法象征与繁复美学

藏传佛教的仙人图片多见于唐卡、壁画与金属造像,与密教修行仪轨密切相关,其艺术风格以“繁复神秘”为特色,仙人形象常被赋予密教象征意义:头戴“五佛冠”(象征五智),身着虎皮裙(代表降伏烦恼),手持金刚杵与铃(象征“悲智双运”),或与明妃双身合抱(代表“方便”与“智慧”的统一),藏传唐卡中的“八大持明仙”,作为密教修行者的护法,形象威严,多呈忿怒相,周围环绕火焰、金刚杵等法器,既体现了密教“即身成佛”的修行理念,也展现了藏族艺术的浓烈色彩与精细构图,藏传仙人图片注重“曼陀罗”式的宇宙观,将仙人置于层层叠叠的坛城中心,通过几何图形与色彩的搭配,象征修行者对宇宙实相的证悟。

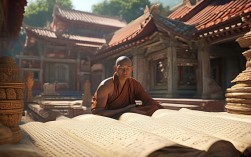

南传佛教仙人图片:热带风情与生活化表达

南传佛教流行于东南亚地区,其仙人图片受当地文化影响,呈现出“生活化”“自然化”的特点,这类图片多见于贝叶经插图、寺庙壁画与木雕,仙人形象多为深肤色的苦行者,身着简单的橙色或黄色袈裟,手持乞食钵或禅杖,背景为热带丛林、河流或村落,甚至有仙人托钵化缘、与村民交流的场景,泰国清迈寺庙壁画中的“林中仙人”,以写实手法描绘仙人盘坐于菩提树下,周围有鹿、鸟等动物环绕,体现了南传佛教“众生平等”“亲近自然”的修行理念,与汉传、藏传相比,南传仙人图片更少神秘色彩,更强调仙人作为“修行榜样”的世俗意义,鼓励信众在日常生活中践行戒定慧。

佛教仙人图片的文化意义与当代价值

佛教仙人图片不仅是艺术作品,更是佛教文化的“活化石”,其价值体现在三个层面:一是宗教修行层面,作为观想对象,帮助修行者集中注意力,体悟禅定境界;二是文化传播层面,通过视觉艺术将抽象的佛教教义具象化,跨越语言与地域障碍,促进佛教的本土化传播;三是艺术审美层面,融合不同文化元素,形成了独特的艺术风格,为世界艺术宝库贡献了东方智慧。

在当代,佛教仙人图片的研究与保护具有重要意义,通过对不同地域仙人图片的比较,可以梳理佛教艺术的发展脉络与文化融合的轨迹;其“超越世俗、追求精神自由”的主题,对缓解现代人的焦虑、提升心灵境界具有启示意义,许多当代艺术家从传统仙人图片中汲取灵感,创作出融合现代审美的“新禅意”作品,让古老的佛教艺术焕发出新的生命力。

不同地域佛教仙人图片艺术特征对比表

| 地域体系 | 形象特征 | 色彩风格 | 代表载体 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 清瘦飘逸、褒衣博带,类似士大夫 | 青绿、赭石为主,淡雅 | 绢本绘画、石窟壁画 | 融合儒道“隐逸”思想,强调禅意 |

| 藏传佛教 | 威严忿怒,戴五佛冠,持法器 | 浓烈,金、红、蓝为主 | 唐卡、金属造像 | 密教象征,体现“悲智双运” |

| 南传佛教 | 深肤色苦行者,生活化场景 | 明快,橙、黄为主 | 贝叶经、木雕 | 亲近自然,强调世俗修行 |

相关问答FAQs

Q1:佛教仙人图片与道教神仙画有何本质区别?

A1:二者在宗教内涵、形象塑造与审美追求上存在根本差异,佛教仙人图片的核心是“教化”,仙人作为“未究竟的修行者”,其形象服务于“无常”“无我”的教义,强调通过禅定超越欲念但仍未解脱轮回,风格上多追求空灵、禅意;道教神仙画的核心是“成仙”,神仙作为“永恒的超脱者”,形象体现“长生不老”“逍遥自在”的信仰,风格上多华丽、富丽,强调神仙的世俗福报,佛教仙人图片较少出现“羽化登天”等场景,更多以禅定、隐居为主,而道教神仙画常配以祥云、仙鹤等“飞升”元素。

Q2:佛教仙人图片在修行中具有什么作用?

A2:在佛教修行中,仙人图片主要作为“观想对象”使用,帮助修行者集中精神、调伏心念,根据《禅秘要法经》等记载,修行者可通过观想仙人“禅定时的庄严相”,效仿其远离欲念、精进修行的心态,从而达到“心一境性”的禅定状态,仙人图片的“无常”主题(如描绘仙人衰老、死亡的场景),也可帮助修行者观照生命本质,破除“常、乐、我、净”的执念,契合佛教“三法印”的教义,对于普通信众而言,仙人图片则起到“激励修行”的作用,提醒世人通过持戒、禅定追求精神超越,而非沉迷世俗欲望。