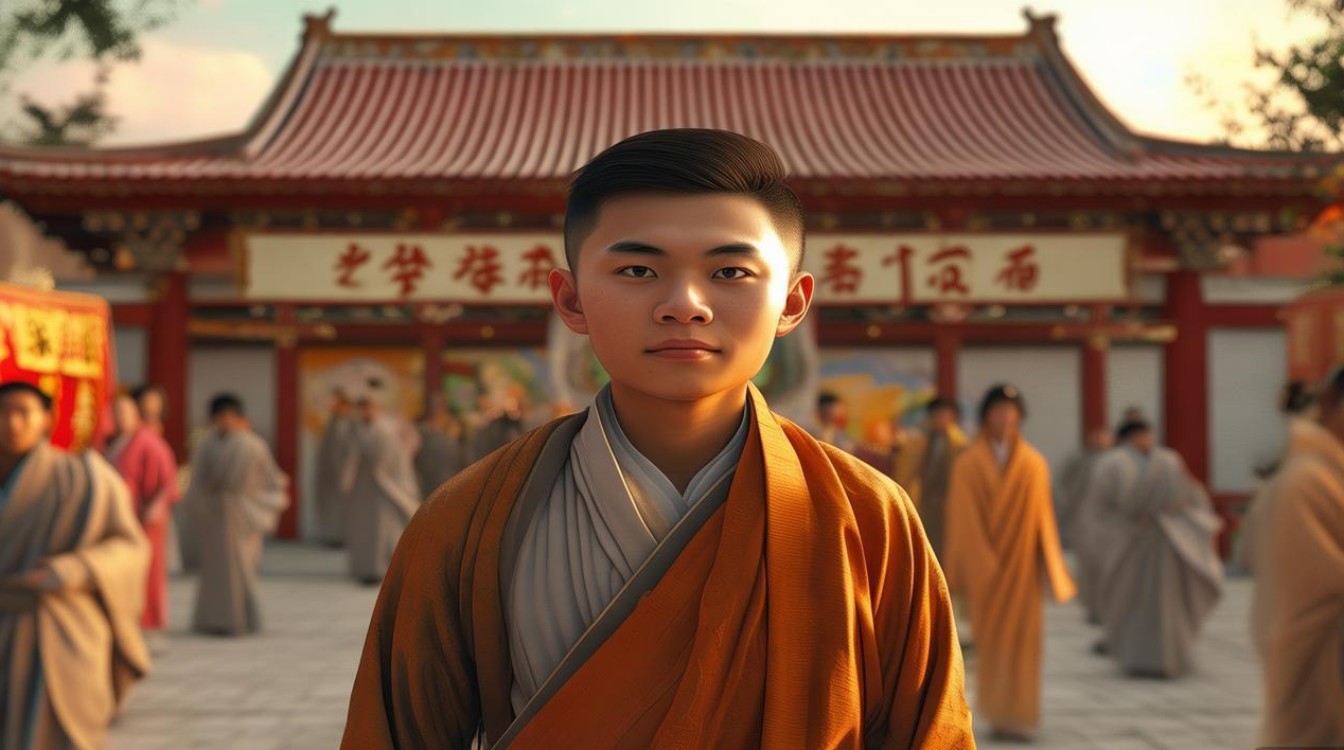

菩萨出家日是佛教重要的纪念日,旨在纪念大菩萨发心出家、践行菩提道、普度众生的殊胜因缘,与佛陀出家日纪念释迦牟尼佛寻求解脱真理的“始觉”不同,菩萨出家日更侧重于菩萨“上求佛道,下化众生”的慈悲愿力——他们虽已觉悟,却为利益一切有情,不舍世间,示现“出家”形象,以清净心修行、以智慧度化众生,这一节日不仅是佛教信众表达对菩萨崇敬的重要日子,更是弘扬菩萨精神、传递慈悲智慧的文化载体。

菩萨出家日的核心内涵与历史渊源

“出家”在佛教中并非世俗意义上的“离开家庭”,而是指舍弃对五欲六尘的执着,追求生命究竟解脱的修行方式,菩萨的“出家”更强调“心出家”:虽身处世间,却能以无我之心利益众生,正如《维摩诘经》所言“心净则佛土净”,菩萨通过内心的清净与觉悟,成为众生的“良师益友”。

菩萨出家日的形成源于对大菩萨本生事迹的信仰与传承,在佛教经典中,记载了诸多菩萨示现出家的故事:如观音菩萨曾于“无诤浊世”中为救度众生,发十二大愿,示现在家相,后因众生根机成熟,于二月十九日“出家”,成就“千手千眼”的慈悲愿力;文殊菩萨作为“七佛之师”,为辅助释迦牟尼佛教化众生,于四月初四日示现出家,象征般若智慧的圆满;普贤菩萨则以“行愿”著称,于二月二十一日发十大王度众生,示现出家相,提醒众生“行愿”的重要性,这些事迹通过口耳相传与经典记载,逐渐演变为信众纪念的固定节日,承载着对菩萨精神的向往与践行。

主要菩萨出家日及核心意义

佛教中,不同菩萨的出家日各有侧重,共同构成了“菩萨道”的精神谱系,以下是主要菩萨出家日的概要:

| 菩萨名号 | 出家日(农历) | 经典依据 | 核心意义 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 二月十九 | 《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》 | 慈悲精神:寻声救苦,满足众生一切善愿,象征“无缘大慈,同体大悲”。 |

| 文殊菩萨 | 四月初四 | 《文殊师利所说般若波罗蜜多经》《大方广佛华严经》 | 智慧圆满:代表般若智慧,能断烦恼、开佛知见,是“一切诸佛之母”。 |

| 普贤菩萨 | 二月二十一 | 《大方广佛华严经·普贤菩萨行愿品》 | 行愿实践:以十大愿王导归极乐,强调“行深般若,修普贤行”,将愿力落实为行动。 |

| 弥勒菩萨 | 正月初一 | 《弥勒上生经》《弥勒下生经》 | 欢喜包容:象征“慈氏”的欢喜与未来佛的净土,提醒众生“慈心修善,胸怀坦荡”。 |

这些菩萨的出家日并非孤立存在,而是共同指向“菩萨道”的核心:以观音之“悲”、文殊之“智”、普贤之“行”、弥勒之“慈”,构成修行者的“四弘誓愿”——“众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断,法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成”。

菩萨出家日的节日习俗与活动

菩萨出家日的庆祝活动以“学菩萨行,行菩萨道”为核心,融合了佛教仪轨与民间信仰,形式多样且富有文化内涵。

寺院法会与修行实践

佛教寺院是节日活动的主要场所,当日,寺院通常会举行盛大的法会:早课时,僧众与信众共同诵持《普门品》《行愿品》等与菩萨相关的经典,以经典中的智慧滋养心灵;法会中,法师会开示菩萨精神,引导信众理解“悲智双运”的修行理念;部分寺院还会举行“放生”仪式,遵循“无缘大慈,护生为先”的理念,救护生命,培养慈悲心;“供灯”也是重要环节,象征“灯灯相传,智慧光明”,寓意以菩萨智慧照亮众生无明。

信众参与与日常践行

对于普通信众而言,菩萨出家日不仅是“纪念”,更是“践行”,常见方式包括:持诵菩萨名号(如“南无观世音菩萨”“南无文殊师利菩萨”),以名号的力量摄心、净化烦恼;行善布施,如捐款捐物、参与志愿服务,践行“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若”六度波罗蜜;吃素护生,通过减少杀业培养对生命的敬畏之心,许多信众还会在这一天“发愿”,如“每日行一善”“诵经一部”等,将菩萨精神融入日常修行。

民俗文化与地域特色

在民间,菩萨出家日已形成独特的民俗文化,以观音菩萨出家日为例,浙江普陀山、四川峨眉山、福建南山等观音道场会举办盛大庙会,吸引各地信众朝拜;部分地区有“观音戏”“观音法会”等艺术形式,通过戏曲传播观音慈悲救度的故事;家庭中,信众会准备素斋、鲜花供奉观音像,祈求家庭平安、子女学业有成,这些民俗活动既保留了佛教的庄严性,又融入了民间的生活智慧,使菩萨精神更贴近大众。

菩萨出家日的文化内涵与现代价值

菩萨出家日承载着丰富的文化内涵,其现代价值更体现在对个体心灵与社会和谐的积极影响。

文化传承与道德教化

作为佛教文化的重要载体,菩萨出家日通过节日仪式、经典诵读、民俗活动,传承了“慈悲、智慧、包容、利他”的价值观,观音的“慈悲”教会人关爱他人,文殊的“智慧”引导人明辨是非,普贤的“行愿”激励人脚踏实地,弥勒的“欢喜”提醒人豁达包容,这些价值观与中华传统美德“仁爱”“诚信”“勤劳”等相契合,成为道德教化的重要资源。

心灵慰藉与心理疏导

在现代社会,快节奏的生活与竞争压力常让人焦虑迷茫,菩萨出家日所倡导的“慈悲”与“智慧”,为现代人提供了心灵慰藉:观音菩萨的“寻声救苦”让信众感受到“被守护”的温暖,文殊菩萨的“般若智慧”帮助人突破认知局限,普贤菩萨的“行愿”鼓励人通过行动改变困境,这种精神力量,有助于个体调适心理、平衡心态,培养积极乐观的人生态度。

社会公益与和谐构建

菩萨“利益众生”的愿力,与现代公益慈善理念高度契合,许多佛教团体与信众以菩萨出家日为契机,开展扶贫助学、医疗救助、环保护生等公益活动,将“菩萨行”转化为具体的社会行动,观音菩萨出家日期间,各地寺院常组织“慈善义诊”“爱心粥”等活动,直接帮助弱势群体;文殊菩萨出家日,一些学校与佛教机构合作举办“智慧课堂”,通过经典教育培养青少年的品德与思辨能力,这些行动不仅缓解了社会矛盾,更促进了人与人之间的信任与和谐,彰显了菩萨精神的社会价值。

相关问答FAQs

问题1:菩萨出家日和佛陀出家日有什么区别?

解答:菩萨出家日与佛陀出家日都是佛教重要纪念日,但核心意义不同,佛陀出家日(如释迦牟尼佛出家日为农历二月初八)纪念的是佛陀“放弃王位、出家求道”的“始觉”过程——佛陀为解决生老病死的问题,舍弃世俗生活,寻求宇宙人生的真理,最终成就无上正等正觉,是“自觉”的圆满,而菩萨出家日纪念的是菩萨“已觉悟后,为度众生而示现出家”的“慈悲利他”精神——菩萨虽已具备智慧与福德,却因不舍众生,示现“出家”形象,以清净心修行、以智慧度化众生,是“觉他”的践行,佛陀出家日侧重“觉悟的起点”,菩萨出家日侧重“觉悟后的奉献”。

问题2:普通人如何在日常生活中践行菩萨精神?

解答:践行菩萨精神不必追求“形式上的出家”,而应从“心”出发,在日常小事中落实“悲智双运”,具体可从以下几方面入手:一是修“慈悲心”,对他人多一份理解与包容,遇到困难时伸出援手,如参与志愿服务、帮助邻里;二是修“智慧心”,遇到问题时冷静思考,不盲从、不嗔恨,通过学习经典或反思提升认知;三是修“行愿心”,将善念转化为行动,如坚持吃素护生、节约资源、护持公益;四是修“清净心”,减少对物质的过度执着,保持内心的平和与专注,如通过冥想、诵经调伏妄念,核心是“将菩萨的慈悲与智慧融入生活”,做一个“心中有爱、行中有善”的人。