北京作为千年古都、国家文化中心,寺庙不仅是宗教信仰的载体,更是历史文化的活化石与精神家园,在当代社会,寺庙的“住持弘法”功能显得尤为关键——住持作为寺庙的核心引领者,其弘法实践不仅关乎佛教传承,更肩负着文化赓续、心灵滋养、社会和谐的重任,从历史维度看,北京的雍和宫、法源寺、广化寺等古刹,历经千年风雨,承载着儒释道文化交融的基因,是中华文明连续性的见证;从现实需求看,快节奏的都市生活中,人们面临精神焦虑、价值迷茫,亟需佛法中的智慧提供慰藉;从国际视野看,作为国际交往中心,北京需通过寺庙这一窗口,向世界展示中华文化的包容性与和平理念,支持住持弘法,既是守护文化根脉,也是回应时代呼唤。

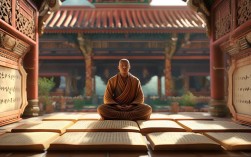

住持弘法的意义,首先体现在文化传承的系统性,佛教文化是中国传统文化的重要组成部分,其经典、艺术、哲学等,通过寺庙的弘法活动得以代代相传,法源寺作为“悯忠寺”旧址,不仅是佛教圣地,更是研究唐代建筑、书法、文学的重要场所;广化寺的“佛学讲座”、雍和宫的“藏传佛教艺术展”,都通过住持的引领,将佛教文化转化为可感知、可参与的文化体验,弘法是心灵引导的现实需求,现代社会中,职场压力、人际关系、生活困境等问题易引发心理危机,住持及僧团通过讲经说法、禅修指导、心理咨询等方式,帮助人们建立平和心态,培育慈悲、智慧、包容的价值观,这与社会主义核心价值观中的“和谐”“友善”高度契合,弘法还承载着社会服务的功能,许多寺庙通过慈善基金会开展扶贫、助学、医疗救助等公益项目,住持作为发起者与组织者,将“慈悲济世”的教义转化为具体行动,传递社会温暖。

住持弘法的实践,需要结合时代特点进行创新,弘法内容应贴近现代生活,针对年轻人的焦虑,可开设“职场正念”“情绪管理”等主题课程;针对家庭问题,可开展“亲子关系”“婚姻伦理”等讲座,用佛法智慧化解现实矛盾,弘法形式需与时俱进,除了传统的法会、共修,还可利用新媒体平台,通过短视频、直播、线上佛学院等方式扩大覆盖面;结合文化旅游,推出“文化禅修之旅”,让游客在参观寺庙的同时,体验抄经、茶道、香道等活动,感受佛教文化的魅力,以下是住持弘法在北京的多维意义概览:

| 维度 | |

|---|---|

| 文化传承 | 整理佛教经典、保护文物古迹、举办传统文化展览(如书法、绘画、音乐) |

| 心灵引导 | 开设心理疏导课程、禅修营、主题讲座(如“焦虑与解脱”“生命的意义”) |

| 社会服务 | 组织慈善活动(扶贫、助学、环保)、社区志愿服务、临终关怀 |

| 国际交流 | 接待外国友人、举办国际佛学会议、开展跨宗教对话,展示中华文化包容性 |

要实现住持弘法的深度发展,需多方协同发力,政策层面,应完善寺庙管理制度,保障弘法活动的合法性与规范性,同时加大对文化保护、公益项目的支持力度;人才层面,需加强僧才培养,通过佛学院教育、学术交流等方式,提升住持的佛学素养与文化水平;社会层面,鼓励公众参与寺庙文化活动,形成“政府引导、寺庙主体、社会参与”的良性生态,北京佛教界已连续多年举办“佛教文化周”,通过讲座、展览、体验活动,让更多人了解佛教文化的当代价值。

北京需要住持弘法的寺庙,这不仅是对历史文化的守护,更是对现代社会的责任,住持以智慧启迪心灵,以慈悲温暖社会,以文化连接世界,将为北京建设全国文化中心、国际交往中心注入深厚的精神力量,让古老的寺庙在新时代焕发生机与活力。

FAQs

问题1:住持弘法如何避免形式化,真正贴近现代人的需求?

解答:避免形式化的关键在于“内容创新”与“精准对接”,弘法内容需立足现实问题,将佛教教义转化为现代人易懂的生活智慧,例如针对职场压力开设“正念减压课”,针对青少年心理问题开展“生命教育”讲座,形式上要打破传统“讲经台”模式,结合体验式学习,如禅修营、抄经会、茶道体验等,让参与者在实践中感悟佛法,利用大数据分析受众需求,通过新媒体平台推送个性化内容(如短视频、音频课程),建立线上互动社群,及时回应网友疑问,让弘法更“接地气”、有温度。

问题2:北京寺庙在弘法中如何平衡宗教活动与文化旅游的关系?

解答:平衡的核心是“以教为本,文旅为辅”,坚持宗教活动的庄严性与神圣性,如法会、讲经、共修等核心弘法活动需保持规范传承,避免过度商业化;文化旅游应突出文化展示功能,通过寺庙博物馆、文化长廊、艺术展览等形式,将佛教建筑、雕塑、绘画、音乐等文化元素转化为可体验的内容,例如游客可参与“佛教艺术鉴赏”“传统香道制作”等活动,加强“文化导览”服务,由僧人或志愿者讲解寺庙历史与佛教文化,让游客在游览中感受文化魅力,理解弘法精神,实现宗教传播与文化传承的双赢。