在藏传佛教传统中,弥勒菩萨(藏文:འཇམ་དཔལ་འཕགས་པ་,威利转写:'Jam dpal 'phags pa)是释迦牟尼佛之后的“未来佛”,象征着慈悲、智慧与解脱的圆满,其名号不仅是宗教身份的标识,更蕴含着深远的教义内涵与修行指向,以下从名号的构成、发音、文化意义及宗教实践等角度展开详细解析。

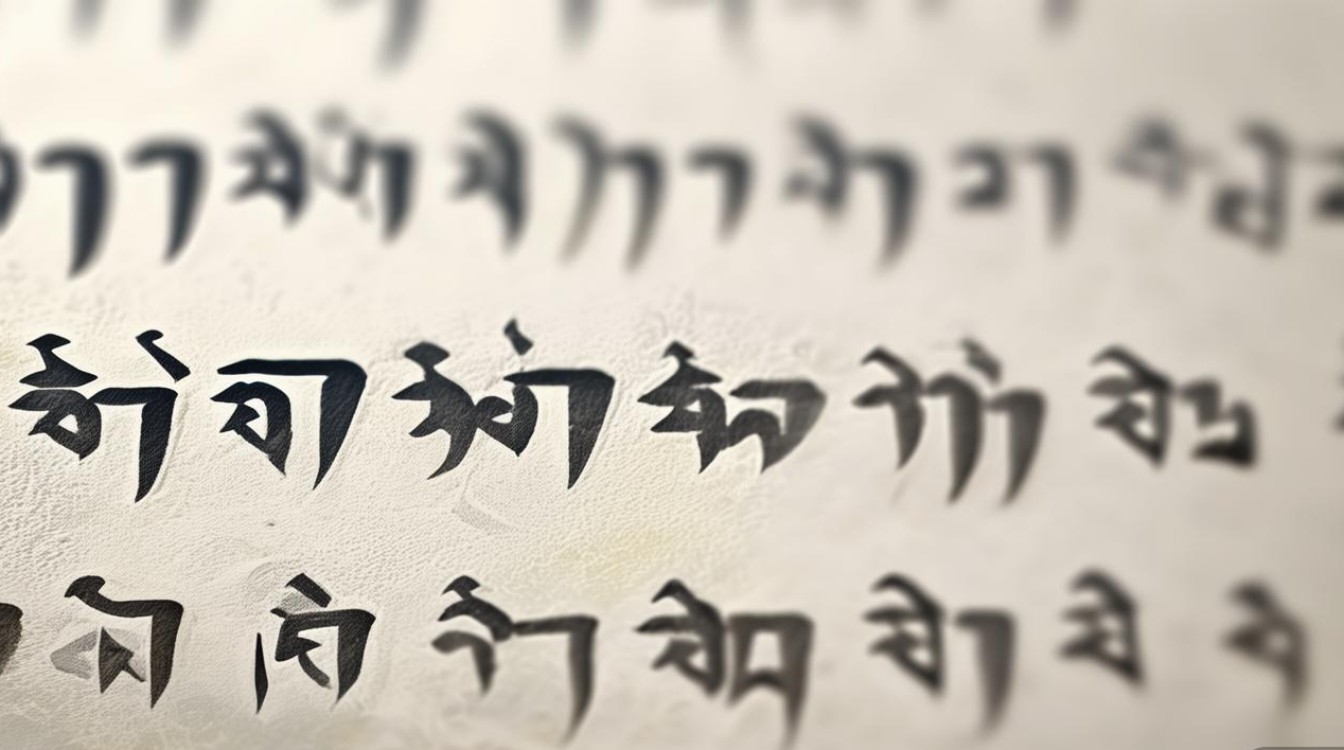

藏文名号的构成与发音

藏传佛教中,弥勒菩萨的完整名号由两部分组成:འཇམ་དཔལ་('Jam dpal) 与 འཕགས་པ་('phags pa),二者结合意为“慈氏菩萨”或“慈氏尊”。

འཇམ་('Jam):核心特质“慈”

“འཇམ་”是藏语中对“慈悲”(བྱམས་སྙིང་རེ་ཆེ་བ)的精炼表达,字面可拆解为“无诤”与“利他”,在佛教语境中,“无诤”指远离嗔恨与分别心,“利他”则强调以慈悲心利益一切众生,弥勒菩萨以“慈氏”著称,因其修行核心是“无缘大慈、同体大悲”,正如《弥勒菩萨本愿经》所言:“我于一切众生,皆生慈心,无损害心。”

དཔལ་(dpal):福慧圆满的象征

“དཔལ་”常译为“荣耀”或“福慧”,在藏传佛教中特指“福德与智慧双运”的圆满境界,弥勒菩萨作为补处菩萨(即将成佛的菩萨),已圆满资粮道与加行道,福报(ཡོན་ཏན་)与智慧(ཤེས་རབ་)无缺无漏,此字也常见于文殊菩萨(འཇམ་དཔལ་དུས་གསུམ་)、金刚手菩萨(ཕག་ན་རྡོ་རྗེ་)等尊号中,凸显菩萨道的终极目标。

འཕགས་པ་('phags pa):觉悟者的尊称

“འཕགས་པ་”直译为“圣者”或“超越者”,特指已断除烦恼、利益众生的菩萨,在藏传佛教圣统中,此尊称仅用于对佛、菩萨的敬称,体现弥勒菩萨作为“觉悟有情”的崇高地位——虽尚未成佛,但已超越凡夫,处于“一生补处”的果位,将于未来人寿八万岁时降生人间,绍承释迦牟尼佛的教法,成为“弥勒佛”(འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་)。

发音指南(国际音标标注):

- “འཇམ་”:[ɟam](“ɟ”类似汉语“吉”的声母,但舌位更靠后)

- “དཔལ་”:[päl](“p”不送气,“ä”类似“啊”的短音,尾音“l”轻卷)

- “འཕགས་པ་”:[pʰak pa](“pʰ”送气,类似“扑”;“a”开口短音)

完整名号发音接近:“Jampäl Pawa”,重音落在第二个音节“päl”上。

名号的文化与宗教内涵

弥勒菩萨的藏文名号不仅是语言符号,更是藏传佛教“慈悲与智慧”教义的浓缩,其内涵可从三个维度理解:

修行次第的指向

“འཇམ་དཔལ་”中的“慈”与“福慧”,对应菩萨道的“六度”修行:布施(སྦྱིན་པ�)、持戒(ཚུལ་ཁྲིམས།)、忍辱(བཟོད་པ།)、精进(བརྩོན་འགྲུས།)、禅定(བསམ་གཏན།)、般若(ཤེས་རབ།),弥勒菩萨强调“以慈为根本”,认为慈悲是修行的起点,也是智慧的体现——唯有远离我执,方能证得空性慧。

未来佛的象征意义

作为“未来佛”,弥勒菩萨的名号寄托着藏传佛教对“理想世界”的期待,在《弥勒上生经》与《弥勒下生经》中,弥勒菩萨现居兜率天(དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་ཁང་།),为天人说法;未来降生人间时,将实现“人寿八万岁、饥馑灾疫不现、阎浮提地如琉璃”的净土。“འཇམ་དཔལ་”的名号也象征着“和平、富足与觉悟”的未来愿景。

与汉传佛教的差异与融合

汉传佛教中,弥勒菩萨常以“布袋和尚”(大肚弥勒)的形象深入人心,强调“笑口常开,大肚能容”的世俗慈悲;而藏传佛教更侧重其“补处菩萨”的宗教身份,名号“འཇ名号中的“福慧圆满”与“无诤慈悲”,体现了大乘佛教“悲智双运”的核心思想,这种差异源于文化语境的不同,但本质均指向“利益众生”的菩萨行。

名号在藏传佛教中的实践意义

在藏传佛教修行中,弥勒菩萨的名号不仅是礼敬对象,更是修行的“所缘境”,具体体现在以下方面:

持名与观修

修行者通过持诵“འཇམ་དཔལ་འཕགས་པ་”名号,观想弥勒菩萨的形象(菩萨装:头戴五佛冠,身披璎珞,手持宝瓶或莲花;或佛装:螺髻,法轮相),以此培养慈悲心,忆念菩萨的愿力,格鲁派创始人宗喀巴大师在《菩提道次第广论》中强调:“观弥勒菩萨相,能速生菩提心。”

教法传承的枢纽

弥勒菩萨被视为“瑜伽行派”的祖师,其口述的《现观庄严论》(མངོན་པ་རྟོགས་པ་རྒྱ་མཚོ།)是藏传佛教中观瑜伽行派的根本经典,系统阐释“般若”与“唯识”的融合,藏传佛教认为,弥勒菩萨通过无著菩萨(ཐོགས་མེད་ཀྱི་སློབ་མ།)将此法脉传世,因此名号也象征着“正法传承”的延续。

节日与仪式

藏传佛教重要节日“娘乃节”(སྣང་ནས།,藏历正月十五),纪念弥勒菩萨从兜率天降生人间;部分寺院还会举行“弥勒灌顶”仪式,通过名号加持修行者,使其“慈悲与福慧”增长。

名号解析简表

| 组成部分 | 藏文 | 拉丁转写 | 含义解释 |

|---|---|---|---|

| 慈氏(主体) | 'Jam dpal | “慈”指无诤利他的慈悲,“福慧”象征福德与智慧双运,体现菩萨道核心特质。 | |

| 菩萨(尊称) | 'phags pa | “圣者”“超越者”,指已断烦恼、利益众生的觉悟者,凸显弥勒的补处菩萨地位。 | |

| 全称 | Jampäl Pawa | “慈氏圣者”,即“慈悲与福慧圆满的觉悟者”,指向未来佛的终极境界。 |

相关问答FAQs

Q1:藏传佛教中弥勒菩萨的“འཇམ་དཔལ་”与汉传佛教的“弥勒”有何关联?

A:藏传佛教的“འཇམ་དཔལ་”与汉传佛教的“弥勒”同源于梵文“Maitreya”,但侧重点不同,汉传佛教“弥勒”多取音译,后因布袋和尚形象世俗化,强调“欢喜慈悲”;藏传佛教“འཇ名号则更侧重意译,以“慈氏”凸显“无诤利他”的修行核心,དཔལ་”强调“福慧圆满”,体现大乘佛教“悲智双运”的教义,二者本质均为释迦牟尼佛的继任者,象征慈悲与解脱的圆满。

Q2:持诵弥勒菩萨的藏文名号“འཇམ་དཔལ་འཕགས་པ་”在修行中有何功德?

A:根据《弥勒菩萨本愿经》及藏传佛教修行传统,持诵此名号具有三重功德:①培养慈悲心:通过忆念“འཇ名号中的“慈”,消除嗔恨,增长对众生的利他之心;②积累福德资粮:“དཔལ་”象征福慧,持名能积累成佛的福德;③契合未来佛愿:作为补处菩萨,持名能感召弥勒菩萨的加持,加速修行进程,最终成就佛果,格鲁派认为,观修弥勒名号是“速生菩提心”的重要法门。