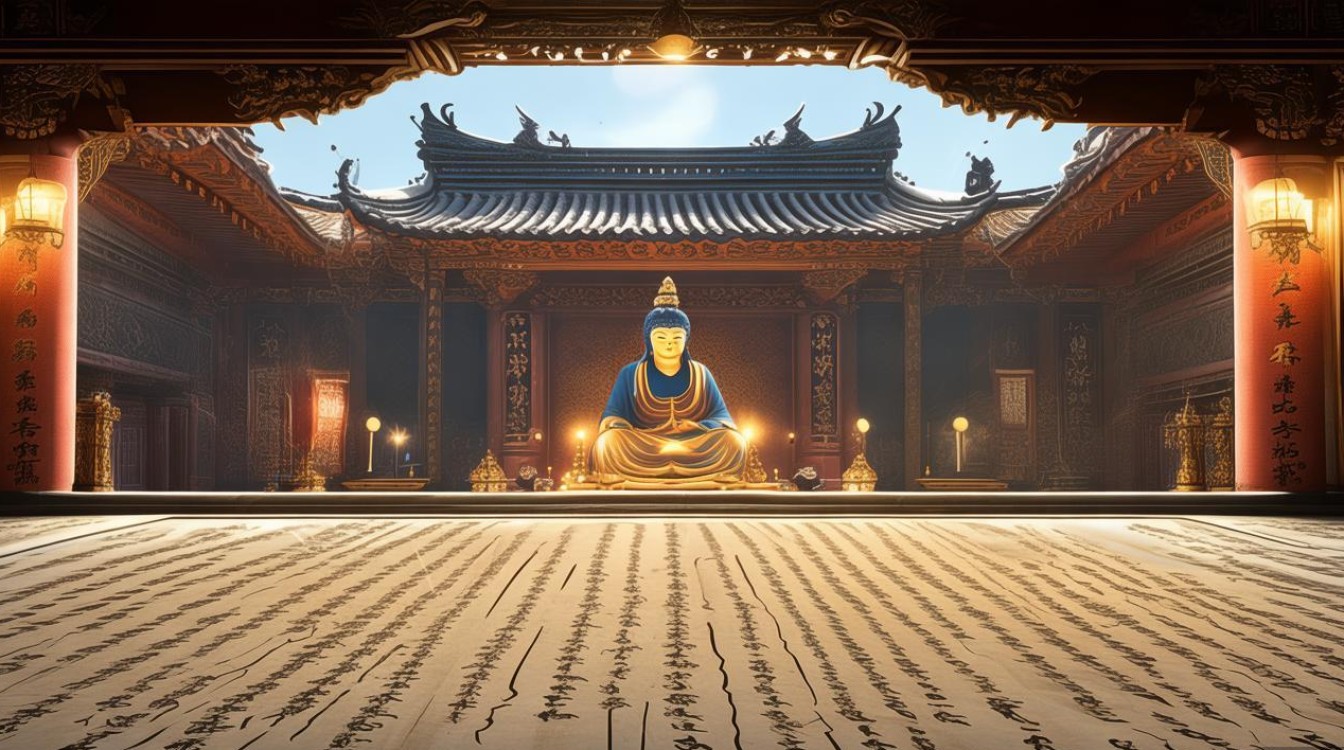

在各类人文社科考试中,尤其是艺术史、宗教学、历史文化等科目的考察中,佛教图片常作为重要素材出现,旨在考查学生对佛教艺术发展、文化内涵及象征体系的理解,这类图片不仅包含视觉艺术形式,更承载着宗教思想、历史变迁与文化融合的信息,掌握其分析要点对备考至关重要。

佛教图片在考试中的常见类型可大致分为造像艺术、绘画艺术、建筑与法器图像三大类,造像艺术以佛像、菩萨像、罗汉像等为主,材质包括石雕、泥塑、铜铸等,如犍陀罗风格的希腊式佛像、中国北魏的“秀骨清像”、唐代的“丰满圆润”风格,均是高频考点,绘画艺术则涵盖经变画(如《西方净土变》)、本生故事画(如“九色鹿本生”)、曼荼罗等,多见于敦煌壁画、藏唐卡中,需注意构图、色彩与叙事逻辑,建筑与法器图像则以佛塔(如窣堵坡)、石窟(如云冈石窟)、法轮、金刚杵等为主,结合宗教功能与象征意义进行考查。

分析佛教图片时,需从“形式特征—文化内涵—历史背景”三个维度切入,形式特征关注构图(对称式、故事式)、线条(犍陀罗的写实与秣菟罗的圆润)、色彩(唐代的金碧辉煌与藏传佛教的浓烈对比)等艺术语言;文化内涵则需解读符号象征,如莲花代表“清净无染”,法轮象征“佛法传播”,手印(说法印、禅定印、触地印)对应佛陀不同生平事迹;历史背景要求结合时代语境,如佛教传入中国后,从“胡风胡韵”到“汉化改造”的演变,或藏传佛教密宗图像中的曼荼罗宇宙观。

以下为常见佛教图片类型及核心考点归纳:

| 图片类型 | 代表作品/风格 | 核心特征 | 考试重点 |

|---|---|---|---|

| 佛像造像 | 犍陀罗佛像、北魏佛像 | 犍陀罗:高鼻深目、通肩袈裟;北魏:瘦骨清像、褒衣博带 | 风格演变原因、地域文化影响 |

| 经变画 | 敦煌《西方净土变》 | 对称构图、繁复场景、色彩绚丽 | 佛教净土思想、社会生活反映 |

| 曼荼罗 | 藏传佛教坛城 | 几何图形、中心对称、密宗符号 | 宇宙观、宗教仪式功能 |

| 佛塔建筑 | 桑奇大塔、应县木塔 | 窣堵坡结构(台基、塔身、伞盖)、木构榫卯 | 传播路径中的本土化改造 |

佛教图片的分析需避免孤立看待,需将其置于跨文化交流的脉络中,犍陀罗艺术因希腊化影响而具有写实人体特征,秣菟罗艺术则保留印度本土的丰腴风格,二者共同构成佛教造像的早期范式;而中国佛教造像从“秀骨清像”到“丰满敦厚”的转变,既受唐代社会审美影响,也反映了佛教与中国本土文化的融合加深,在考试中,结合具体历史事件(如玄奘取经、丝绸之路贸易)解读图像,往往能获得更高分数。

相关问答FAQs

Q1:考试中遇到不熟悉的佛教图片(如某地区少见的密宗唐卡),如何快速提取有效信息?

A1:可分三步走:①抓核心符号,如唐卡中的“双身像”“明王护法”等典型密宗元素,判断其所属宗派;②看构图布局,曼荼罗呈圆形/方形对称,本生故事多为横向连环画,经变画则分层叙事;③联系时代特征,如元代藏传佛教唐卡受尼泊尔影响,线条刚劲,色彩对比强烈,明代则融入汉地山水画技法,通过符号—构图—时代的逻辑链条,即使不熟悉具体图像,也能推导出关键信息。

Q2:佛教图片中的“手印”和“坐姿”常作为考点,如何系统记忆其含义?

A2:可采用“分类归纳法”:按“手印”功能分为“说法印”(拇指与食指相捻,象征说法传法)、“禅定印”(双手叠放于膝,象征入定)、“触地印”(手指触地,象征降魔成道)、“与愿印”(左手自然下垂,象征满足众生愿望);按“坐姿”分为“结跏趺坐”(双盘腿,庄重肃穆,常见于佛祖像)、“善跏趺坐”(双腿自然下垂,常见于弥勒佛,象征未来佛),结合本生故事或经文背景记忆,释迦牟尼悟道时为禅定印,降魔时为触地印”,避免死记硬背。