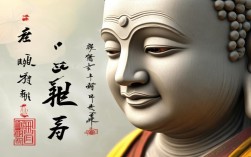

五升菩萨是佛教信仰体系中具有一定地域特色的菩萨形象,其来历融合了大乘佛教经典教义、民间传说与地方信仰文化,体现了菩萨道精神中“慈悲济世、方便度生”的核心内涵,关于其起源,可从经典记载、传说故事及象征意义三个维度追溯。

经典依据与教义渊源

五升菩萨的形象最早可追溯至大乘佛教的“本生经”传统,尤其与菩萨“布施波罗蜜”的修行密切相关,在《菩萨本生经》中,多处记载菩萨因地修行时,为满足众生微小需求而倾力施舍的故事,“五升”便源于其中一则广为流传的“施五升米”本生。

据《五升菩萨本缘经》(为汉传佛教伪经,约成书于唐宋时期,反映民间信仰对菩萨道的通俗化理解)记载:五升菩萨在因地修行时,曾转生为一位名叫“善慧”的婆罗门长者,彼时某地遭遇大旱,颗粒无收,百姓以树皮、草根为食,饿殍遍野,善慧长者见此惨状,心生悲悯,遂发宏愿:“愿以我所积善财,救度众生饥苦之厄。”他将家中储存的粮食悉数取出,每日施舍给灾民,每人定量给予五升米(约合今1公斤,为古代一人的基本口粮),其家人劝阻:“若如此施舍,家中粮食将尽,日后如何生存?”善慧答:“众生性命重于一切,我宁肯自身受饿,也不见众生受苦。”

持续施舍数月后,家中粮食将尽,善慧便变卖田产、首饰继续施舍,感动天帝释天,化身为穷人来试探,善慧仍毫不犹豫给予五升米,释天感其至诚,显神通令其家中粮食自生无尽,并赞叹:“汝之布施,心无染着,功德无量。”此后,善慧长者因“五升施米”的愿行,历经百世修行,终成就菩萨果位,被尊为“五升菩萨”,成为“难施能施、无厌足施”的典范。

这一故事虽属伪经,但核心教义符合《华严经》“普贤行愿品”中“恒顺众生、随喜功德”的思想,以及《金刚经》“无住生心”的布施精神——菩萨布施不执着于相,不求回报,以“心念”为重,而非物质多少。“五升”作为具体的施舍量,成为“慈悲心”的具象化符号,象征菩萨对众生微小需求的深切关怀。

传说故事与地方信仰演变

随着佛教在中国的本土化,五升菩萨的信仰逐渐融入地方文化,衍生出多样化的传说,尤其在南方稻作地区(如江南、两湖等地)流传甚广。

在浙江绍兴一带,传说五升菩萨曾于东汉末年显化,当地遭逢蝗灾与瘟疫,颗粒无收,疫病流行,一位名叫“法明”的僧人托钵乞食,将所得食物熬成粥,每日定量施舍给灾民,每人五升粥,他日日奔波,脚底磨破,仍坚持施舍,最终因劳累过度圆寂,灾民感其恩德,建庙供奉,称“五升菩萨庙”,并奉为“施粥菩萨”,每年农历四月十七(传说中法明圆寂日),当地百姓会熬制“五升粥”祭祀,形成独特的民俗信仰。

在湖南湘西地区,五升菩萨则与“求子”“保佑孩童”相关,传说当地古时有“偷米求子”的习俗:未生育的妇女需到寺庙“偷取”五升米,回家煮饭食用,即可得子,后寺庙僧人非但不责怪,反而主动赠送五升米,称“五升菩萨慈悲,愿众生得子”,久而久之,五升菩萨被当地视为“送子菩萨”,其形象常怀抱婴儿,手持五升米斗,成为家庭信仰的重要神祇。

这些传说虽地域不同,但核心均围绕“五升”的“济世”与“满足”展开:或为解决饥荒,或为祈求子嗣,或为保佑生计,体现了民间信仰对“菩萨慈悲”的朴素理解——菩萨的救度并非遥不可及,而是通过满足众生“微小却真实的需求”来实现。

象征意义与信仰内涵

五升菩萨的“五升”符号,蕴含深刻的佛教象征意义:

- “圆满布施”的象征:五升米在古代是维持一日生计的基本量,代表“众生之需”的“最小单位”,菩萨施舍五升米,象征“满足众生一切合理需求”的愿力,体现“布施无边际”的精神——无论需求大小,菩萨皆以平等心摄受。

- “难行能行”的修行:五升虽少,但在物资匮乏时,施舍五升意味着“牺牲自身所需”,考验菩萨的“舍心”,五升菩萨的故事强调“布施不在多少,而在发心”,鼓励修行者在日常生活中践行“慈悲喜舍”,从“小事”做起。

- “方便度生”的智慧:民间信仰中对五升菩萨的多样化诠释(如施粥、送子),体现大乘佛教“方便法门”的灵活性——菩萨为度化不同根器的众生,应现不同的形象,满足不同的需求,核心是“令众生离苦得乐”。

在信仰实践中,五升菩萨并无独立的仪轨,多依附于观音、地藏等菩萨信仰中,信众常以“供奉五升米”“诵经回向”等方式表达敬意,寓意“以微薄之力,行慈悲之行”,契合“人间佛教”的修行理念。

核心信息简表

| 维度 | |

|---|---|

| 名称 | 五升菩萨 |

| 经典依据 | 《五升菩萨本缘经》(伪经),核心为“施五升米”本生 |

| 核心事迹 | 因地修行时,于饥荒中施舍每人五升米,体现“无厌足布施” |

| 地方传说 | 浙江绍兴“施粥菩萨”、湘西“送子菩萨”等,融合地方民俗需求 |

| 象征意义 | 圆满布施、难行能行、方便度生,体现菩萨对众生微小需求的关怀 |

| 信仰实践 | 供奉五升米、诵经回向,践行日常生活中的慈悲行动 |

FAQs

问:五升菩萨与观音菩萨、地藏菩萨等常见菩萨有何区别?

答:五升菩萨与观音、地藏等菩萨同属大乘佛教信仰体系,但核心区别在于“救度侧重”与“信仰层次”,观音菩萨以“大慈大悲、寻声救苦”为特点,救度范围涵盖众生一切苦难;地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛”为愿力,侧重救度恶道众生;而五升菩萨则更贴近“民间日常”,救度需求多为“具体且微小”(如饥荒、生育、生计等),象征“从身边小事践行慈悲”,是菩萨道精神在世俗生活中的通俗化体现,其信仰层次更偏向“世俗信仰”,是连接普通人与大乘教义的桥梁。

问:供奉五升菩萨时,为何常以“五升米”为主要供品?

答:供奉五升米源于菩萨“施五升米”的本生故事,具有双重含义:一是“感恩回向”,信众以米为供品,感念菩萨昔日施舍之恩,愿将此功德回向给一切众生;二是“践行愿力”,信众通过供奉五升米,学习菩萨“无相布施”的精神,提醒自己在日常生活中“惜福、布施”,以微小的善行积累功德,米在传统文化中象征“生命与滋养”,以米供奉也寓意“祈求菩萨滋养众生法身慧命,令众生离苦得乐”。