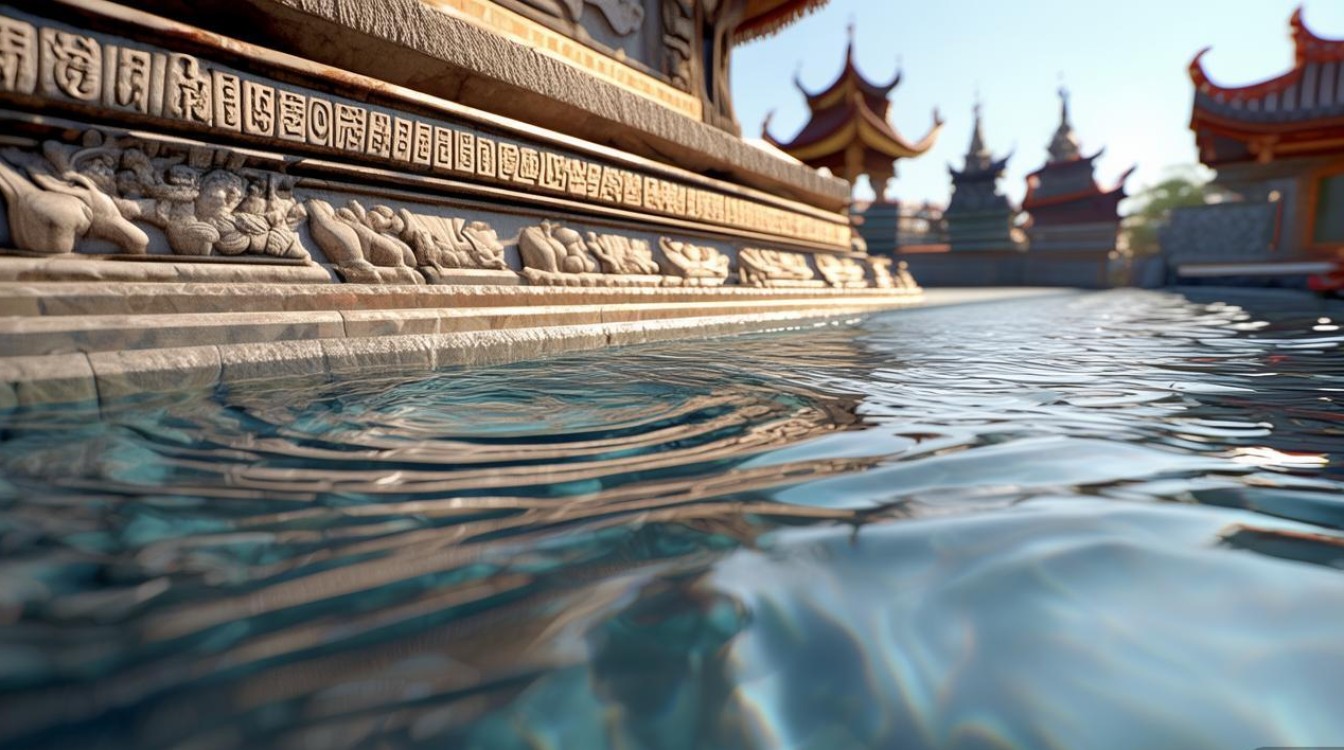

自然界的“水颤”是一种常见而微妙的动态:当微风掠过湖面,或指尖轻触水面,波纹便以触点为中心,层层荡开,细密的涟漪交织、碰撞,最终归于平静,这种看似简单的物理现象,却在佛教的智慧体系中,成为映照心性、阐释义理的重要隐喻,佛教以水喻心,以“水颤”观照众生的生命状态,从无常到本净,从散乱到定境,层层深入,引导修行者透过现象见本质。

水颤的生灭,恰是佛教“诸行无常”的生动注脚,一滴雨落入池塘,瞬间激起涟漪,这涟漪不会静止,而是不断扩散、重叠,又因水的张力与阻力逐渐衰减,最终消失无踪,正如《金刚经》所言“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电”,世间万物的存在,都如同这水颤般,处于瞬息生灭的过程中,水的“颤”并非恒常,而是因缘和合的产物——风、石、乃至人的触碰,都是“缘”,离开这些条件,“颤”便无从生起,佛教认为,众生对“常”的执着,正是痛苦的根源,我们总希望关系永恒、健康永驻、财富不散,却如执着于水上的涟漪般,忽略了其生灭的本质,当一个人真正理解水颤的无常,便会对得失少一份焦虑,对聚散多一份坦然,如同看湖面的波纹起落,心随境转却不为境所困。

从心性层面看,水颤更是“心随境转”的绝佳写照,凡夫的心念,常如无风时看似平静的水面,一旦遭遇外境——如他人的评价、得失的利害、欲望的诱惑——便如被风吹拂的水面,瞬间“颤”动起来,生起贪、嗔、痴等烦恼波纹,一个赞美可能让心生欢喜,如同涟漪轻柔;一句批评可能让心生嗔恨,如同波涛汹涌,这些“心波”此起彼伏,让心不得安宁,而佛教修行的核心,便是“降伏其心”,通过修习戒、定、慧,让心念从“水颤”般的散乱状态,回归到“止水”般的澄明,如同禅宗公案中六祖惠能所言“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,心性本如静水,能映照万物,只因烦恼波纹的扰动,才失去本来的清明,修行者修“止观”,便是先让心念“止”下来,如风停水静,再以“观”照之,了知波纹的虚幻,不随其流转,最终达到“心无挂碍”的境界。

水颤的形态变化,也揭示了佛教“缘起性空”的深义,同一片湖面,微风拂过时涟漪细密,狂风袭来时波涛汹涌,石子轻投时波纹短暂,巨石猛掷时浪花高溅——水的“颤”形态万千,却离不开“水”这一体性,若执着于波纹的“相”,便会忽略“水”的“体”;同样,世间万物虽有千差万别,皆因缘而起,本性为空,如同水颤没有独立于水之外的“自性”,众生执着于“我”,也如同执着于波纹是“实在”的,却忽略了“我”只是五蕴(色、受、想、行、识)和合的暂时现象,如同水上的涟漪,因缘散尽便“无”,通过观察水颤,修行者能更深刻地理解“色即是空,空即是色”,既不执着于现象的“有”,也不陷入断灭的“空”,而是中道而行。

在修行实践中,“水颤”的意象也常被用于指导具体法门,数息观”,修行者专注于呼吸,如同观察湖面最中心的那个波纹,当心念随呼吸出入,便如观察波纹的生灭——呼气时如波纹扩散,吸气时如波纹收拢,若心念散乱(如波纹被风吹散),便轻轻拉回,如此反复,逐渐让心念趋于平静,再如“慈悲观”,想象自己的慈悲心如温水,流入他人的“心湖”,抚平其烦恼的“水颤”;当遭遇嗔恨时,观想嗔心如猛浪,而智慧如定海神针,能让波息浪止,这些法门,本质上都是借助“水颤”的自然隐喻,让抽象的修行变得可感、可知。

| 自然现象 | 佛教比喻 | 修行启示 |

|---|---|---|

| 风吹水面生波纹 | 心随外境起念,生贪嗔痴 | 需觉察念头的生灭,不被外境转 |

| 水波生灭迅速 | 世间万物无常,无有恒常 | 观无常,放下对恒常的执着 |

| 静水映月,清晰可见 | 心定则本性显现,智慧生发 | 修习禅定,澄心见性 |

| 浊水需沉淀方清澈 | 烦恼习气需通过修行净化 | 勤修戒定慧,熄灭贪嗔痴 |

| 波纹因风而起,风停则息 | 烦恼因缘生,因缘散则灭 | 了知缘起性空,不执着烦恼 |

归根结底,“水颤”不仅是自然界的物理现象,更是佛教智慧的一面镜子,它映照出众生的无常与执着,也指向了心性的本净与觉悟的可能,当我们再次看到湖面的涟漪,不妨将其视为一次提醒:生命中的起落、心念的波动,都如水颤般虚幻而短暂,唯有回归内心的平静,如止水般澄澈,才能在纷繁世界中,照见本来的面目,获得真正的自在。

FAQs

-

问:佛教中常说“心如止水”,这与“水颤”是否矛盾?如何理解?

答:并不矛盾。“心如止水”是指修行者通过修习定力,使心念不被外境扰动,达到平静澄明的状态,如同无风时的湖面,能清晰映照万物(本性);而“水颤”则比喻凡夫心念随外境波动,起念造业的过程,修行正是从“水颤”的散乱状态,逐步回归到“止水”的清净状态,二者是修行前后的对比,而非对立,理解这一点,便能明白“止水”并非死寂,而是具有觉照能力的平静,如同静水能映月,而非结冰的停滞。 -

问:日常生活中如何通过观察“水颤”来践行佛教的无常观?

答:可从细微处入手:比如看到杯中水被晃动产生波纹,观察其如何逐渐平息,体会“缘起性空”——波纹因晃动而生,因停止而灭,无独立自性;看到雨滴落在水面形成涟漪,联想人生际遇如涟漪,短暂且相互影响,从而放下对恒常的执着,珍惜当下,精进修行,也可在情绪波动时(如生气、焦虑),观心念如“水颤”,了知其因外境而生,终将平息,从而不被情绪裹挟,保持觉照。