踏入佛教场所,总有一股无形的氛围包裹着来者——它不是刻意营造的装饰,而是由建筑、声音、光影、乃至修行者的心念共同编织的精神场域,这种气氛,或宁静如深潭,或温暖如春阳,或庄严如须弥,总能在不经意间让人放下浮躁,触碰到内心深处对安宁与慈悲的渴求。

佛教气氛的首要特质,是“庄严”,这种庄严并非压迫式的肃杀,而是由细节堆叠出的敬畏感,山门处的哼哈二将,怒目圆睁,守护着佛国净土的门槛,仿佛在提醒来者“收摄身心”;大雄宝殿内,释迦牟尼佛像端坐莲台,面容慈悲而威严,目光低垂却仿佛能洞悉众生心事,佛像的金身或泥塑彩绘,在殿内昏黄的光线下泛着温润的光泽,两侧的十八罗汉或怒目、或低眉,姿态各异却都透着自在,殿前的香炉里,香火不断,青烟袅袅升起,将诵经声、木鱼声缠绕在一起,飘向未知的虚空,匾额上的“大雄宝殿”“南无阿弥陀佛”等字样,或雄浑或娟秀的书法,与建筑飞檐斗拱的曲线相呼应,每一笔都像是修行者定中的观想,沉淀着千年的信仰力量,这种庄严,是对“佛”的敬畏,也是对“法”的尊重,更是对“僧”和合共住的赞叹。

“宁静”,佛教的宁静,不是死寂,而是“动中之静”,寺院的清晨,总能最先听到“打板”声——木槌敲击木板,清脆而沉稳,穿透薄雾,唤醒沉睡的僧众与山林,随后,大殿内传来僧众早课的诵经声,梵呗悠扬,音调起伏却无丝毫杂乱,仿佛山间清泉流淌,洗涤着听者的心灵,禅堂里的静坐,更是宁静的极致:蒲团上,修行者或闭目观心,或低声持咒,呼吸声此起彼伏,却和谐如同一首无声的乐章,即便是信众络绎不绝的寺院,角落里的古树、石阶上的青苔、檐角的风铃,都像是在说“慢下来”,这种宁静,不是逃避现实,而是“静能生慧”的修行——在喧嚣中守住内心的澄澈,如同泥水沉淀后显露的清水。

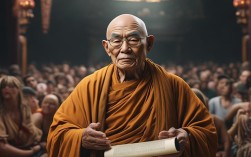

再者是“慈悲”,佛教气氛中的慈悲,不是抽象的教义,而是具体的人与事的互动,僧人的行住坐卧,处处透着慈悲:过堂(用餐)时,止语端坐,珍惜每一粒粮食,体现“食存五观”的惜福;为信众开示时,言语温和,耐心解答疑惑,如同春雨滋润干涸的土地;遇到需要帮助的人,无论是施粥、义诊还是倾听,都毫无保留,信众的举动也充满慈悲:为生病的家人祈福,为逝去的亲人超度,为流浪的动物投食,甚至只是轻轻合十礼佛,都藏着对生命的敬畏,这种慈悲,像一张无形的网,将寺院内外的众生连接起来——没有高低贵贱,只有“同是天涯沦落人”的共鸣,和对“众生皆苦”的共情。

不同佛教场所的气氛,也因地域、宗派、功能而呈现出差异,却都围绕着“庄严、宁静、慈悲”的核心,以下通过表格对比几种典型场所的气氛特点:

| 场所类型 | 主要元素 | 气氛特点 | 代表例子 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教寺院 | 中轴线建筑、禅堂、素食、钟鼓 | 内敛、宁静、注重日常修行 | 杭州灵隐寺、少林寺 |

| 藏传佛教寺院 | 唐卡、转经筒、酥油灯、法会 | 热烈、神秘、密法氛围浓厚 | 拉萨大昭寺、塔尔寺 |

| 南传佛教寺院 | 简朴建筑、菩提树、托钵制度 | 自然、随缘、贴近生活 | 泰国清迈帕辛寺、斯里兰卡佛牙寺 |

| 石窟/摩崖造像 | 佛像壁画、崖壁、经文石刻 | 沧桑、厚重、历史沉淀感 | 敦煌莫高窟、云冈石窟 |

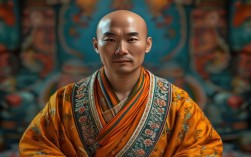

以藏传佛教寺院为例,法会时的气氛热烈而庄严:僧人们身着华丽僧袍,吹响法螺,敲击法鼓,跳起金刚舞,鼓点与梵呗交织,仿佛将信众带入金刚萨埵的坛城;转经筒长廊里,信众们顺时针转动,口中默念“嗡嘛呢呗美吽”,动作机械却虔诚,每一个转筒都像是向佛菩萨传递的祈愿,而南传佛教寺院的气氛则更贴近自然:僧人们赤脚行走,托钵化缘,信众将亲手做的饭菜放入钵中,没有繁复的仪式,只有“随缘度化”的平和;菩提树下,常有僧人讲经,信众席地而坐,风吹叶响,仿佛是自然的梵呗。

佛教气氛的本质,是“心”的显现,它不是靠装饰堆砌出来的“氛围感”,而是修行者“戒定慧”的熏染,是信众“信愿行”的凝聚,当一个人带着虔诚走进寺院,即使不懂佛法,也会被那种“放下执着”的气场感染——焦虑的人会平静,迷茫的人会清醒,痛苦的人会得到慰藉,这种气氛,是佛教“人间佛教”的体现:它不是远离尘世,而是在尘世中为众生提供一片精神的栖息地,让人们在忙碌的生活中,找到与自我、与他人、与自然和谐相处的方式。

相关问答FAQs

佛教气氛中的“香火”有什么象征意义?

香火是佛教场所最显著的元素之一,其象征意义深远,从物质层面看,香火用于供养佛菩萨,表达“以香为使,传递心意”的恭敬——如同古人通过烽火传递信息,信众通过香火向佛菩萨祈愿,从精神层面看,香火象征“戒定真香”:燃烧自己、照亮他人的奉献精神(戒),香气弥漫、无处不在的包容心(定),香烬成灰、归于清净的无常观(慧),香烟袅袅上升,也寓意“心香一瓣”,即以虔诚的心代替物质供养,所谓“心诚则灵”,香火本质是信众内心的外化。

为什么不同佛教场所的气氛会有差异?分别体现了什么?

不同佛教场所的气氛差异,源于文化背景、宗派传统和功能定位的不同,汉传佛教受中国儒家文化影响,强调“禅净双修”,寺院布局讲究中轴线对称,气氛内敛宁静,注重日常禅修与净土念诵,体现“人间佛教”的入世关怀;藏传佛教融合苯教与密宗文化,法会跳神、转经筒等仪式充满神秘感,气氛热烈,强调“即身成佛”的密法修行;南传佛教遵循上座部传统,保持早期佛教简朴风格,寺院贴近自然,气氛随缘,体现“少欲知足”的修行理念;石窟则是佛教艺术的载体,佛像壁画历经千年沧桑,气氛厚重沧桑,体现“法住世间”的历史传承,这些差异本质是佛教“契理契机”的体现——为适应不同地域众生的根机,以不同方式传递“庄严、宁静、慈悲”的核心精神。