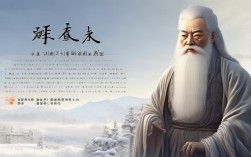

寅本法师,近代佛教史上一位以实修精神与慈悲行愿著称的高僧,其一生致力于佛法的弘扬与众生福祉的护持,在汉传佛教界留下了深远影响,法师俗姓李,名明远,1923年生于江苏苏州一个书香世家,自幼受家庭熏陶,熟读儒家经典,青年时期因对社会动荡的困惑,萌生出家修行之志,1941年,他于苏州寒山寺依止静安法师剃度,法号寅本,后赴镇江金山寺受具足戒,并依止慈舟法师学习天台教观,奠定了坚实的佛学基础。

寅本法师的修行之路以“解行并重”为宗旨,他深信“佛法在世间,不离世间觉”,既精研《法华经》《华严经》等大乘经典,注重义理思辨;又坚持日常功课,每日持诵《法华经》一部,数十年不辍,其精进态度为后学树立了榜样,在弘法事业中,法师尤为重视“人间佛教”的实践,认为佛法应与现代社会相结合,服务于大众生活,1956年,他应邀出任苏州西园寺住持,期间重修殿堂、恢复丛林制度,并创办“佛学培训班”,培养青年僧才,课程涵盖经论、戒律、梵呗等,旨在培养“解行相应”的弘法人才。

法师对社会慈善事业的热忱尤为令人敬佩,他常说“佛法不离慈悲,修行不离利他”,上世纪80年代起,他多次组织僧俗二众赴贫困山区捐资助学、修建希望小学,并成立“寅本慈善基金会”,专项用于帮扶孤寡老人与残障人士,据不完全统计,三十余年间,其团队累计资助贫困学生逾千人,援建学校二十余所,以实际行动践行“无缘大慈,同体大悲”的菩萨精神,他还倡导“佛教与环保”理念,在西园寺内推行“生态禅苑”项目,引导信众通过植树护生、节约资源等方式,将环保意识融入修行实践。

为系统梳理其弘法思想与实践经验,兹将寅本法师生平重要事迹如下:

| 时间段 | 主要事迹 |

|---|---|

| 1941-1945年 | 于苏州寒山寺出家,后赴镇江金山寺受戒,依止慈舟法师学习天台教观。 |

| 1946-1955年 | 云游四方参学,先后参访虚云法师、弘一法师等大德,深化对禅净融汇的理解。 |

| 1956-1980年 | 任苏州西园寺住持,重修寺院,恢复丛林制度,创办佛学培训班。 |

| 1981-2000年 | 成立“寅本慈善基金会”,投身扶贫、助学、环保等社会事业,弘法足迹遍及全国。 |

| 2001年后 | 退居静养,仍坚持每日讲经、接待信众,直至2015年圆寂,世寿九十三。 |

寅本法师的教法以“平常心是道”为核心,强调修行不应脱离日常生活,主张“穿衣吃饭,无非是道;运水搬柴,总是禅机”,他常说:“学佛不必追求玄妙,只需在待人接物中保持慈悲与智慧,便是最好的修行。”这一朴素的修行理念,影响了无数在家与出家信众,使佛法真正融入了现代人的生活。

相关问答FAQs

Q1:寅本法师的“人间佛教”思想有哪些具体实践?

A1:寅本法师的“人间佛教”实践主要体现在三个方面:一是教育弘法,创办佛学培训班培养僧才,将佛法义理与现代知识结合;二是慈善公益,通过基金会开展助学、扶贫、环保等项目,以利他行动践行菩萨道;三是生活修行,倡导“在日常中修行”,鼓励信众将慈悲心融入工作与家庭,认为“做好事就是修行,守好心就是持戒”。

Q2:寅本法师对现代佛教徒有哪些修行建议?

A2:法师建议现代佛教徒应把握“三心”:一是“恭敬心”,对三宝、师长、众生保持谦卑;二是“平常心”,不执着于神通玄妙,专注于当下的一念善心;三是“持久心”,修行如逆水行舟,需日积月累,不可急功近利,他常说:“学佛不难,难在坚持;成佛不远,远在发心。”