“佛法在世间,不离世间觉。”真正的修行,并非远离尘世,而是在日常行住坐卧中观照自心,转化烦恼,以下从烦恼的本质、修心的方法、慈悲的实践三个维度,结合佛法智慧展开开示。

烦恼是修行的起点,而非终点

许多人误以为烦恼是修道的障碍,实则《坛经》云:“烦恼即菩提。”烦恼源于我们对“我”的执着——认为身体、感受、思想是恒常不变的,当事情不符合期待,当他人伤害“我”的尊严,痛苦便生起,身体如流水,思想如浮云,本无实体,就像镜子不会执着映照的影像,心若能如实观照烦恼的生灭,便不会被其束缚,太虚大师曾说:“心净则国土净,烦恼本是心性的妙用,看破它,便能转烦恼为菩提。”

日常修心的三要:观照、专注、接纳

修心不在庙堂,而在生活的每个当下,以下是日常修心的三个核心方法:

| 要点 | 具体做法 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 观照念头 | 当贪嗔痴念生起时,不评判、不跟随,只是如旁观者般看着它来去,如“念起即觉,觉之即无”。 | 《大念处经》:“于身观身,于受观受,于心观心,于法观法。” |

| 专注当下 | 无论是吃饭、走路还是工作,全神贯注于当下的事,不追忆过去,不忧虑未来,如吃饭时只觉知食物的味道、咀嚼的感觉。 | 《金刚经》:“应无所住而生其心。” |

| 接纳不完美 | 接纳自己的缺点,接纳他人的过失,接纳生活的不如意,接纳不是消极妥协,而是明白“因缘所生法,我说即是空”,一切都在变化中。 | 《心经》:“色不异空,空不异色。” |

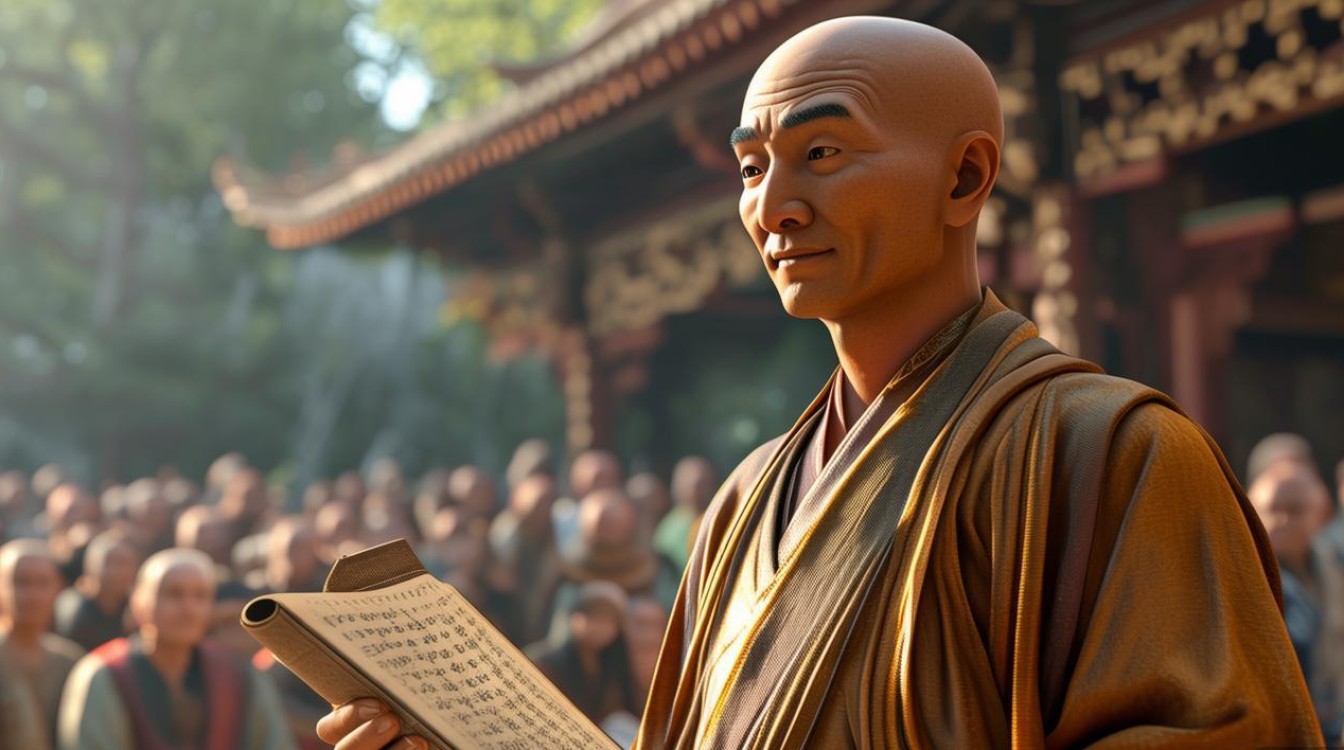

慈悲是心性的圆满,从“小爱”到“大爱”

慈悲是佛教的核心,但并非世人理解的“同情”或“怜悯”,真正的慈悲是“无缘大慈,同体大悲”——不因对方是亲友而慈,不因对方伤害而怨,视一切众生如己,看到有人犯错,不指责而是想:“他也是被烦恼所困,若我处于他的境遇,或许更糟。”这种慈悲心,能化解对立,滋养自他的心田,印光大师说:“欲消灾祸,须存善心;欲得善果,须修善行。”慈悲的实践,从一句温暖的话、一个帮助的动作开始,逐渐扩展到对一切众生的关怀。

相关问答FAQs

问题1:普通人工作繁忙,如何抽时间修心?

解答:修心不拘形式,贵在坚持,通勤时可闭眼观呼吸,感受气息的出入;工作时专注当下,不被杂念带跑;与人交往时修慈悲心,多一份理解少一份抱怨,把修行融入生活点滴,时间自然就有了,正如太虚大师所言:“人生佛教,生活即修行。”

问题2:修心时总是杂念纷飞,怎么办?

解答:杂念是心的常态,不必苛责自己,想象心湖如镜,杂念如云,云来云去,镜面依然清净,只需轻轻把注意力拉回到呼吸或当下的事上,反复练习,心会逐渐安定,六祖慧能说:“前念今念后念,念念不断,名为系缚;于诸法上,念念不住,即无缚也。”不执着于“没有杂念”,反而能更快入静。