文殊菩萨作为佛教中代表智慧的象征,其“佛境界”并非遥不可及的神秘状态,而是究竟智慧与慈悲圆融的体现,是彻底洞见宇宙实相、超越二元对立的觉悟之境,这一境界以“般若智慧”为核心,涵盖了对空、无相、无我的透彻了悟,以及对众生烦恼的究竟解脱。

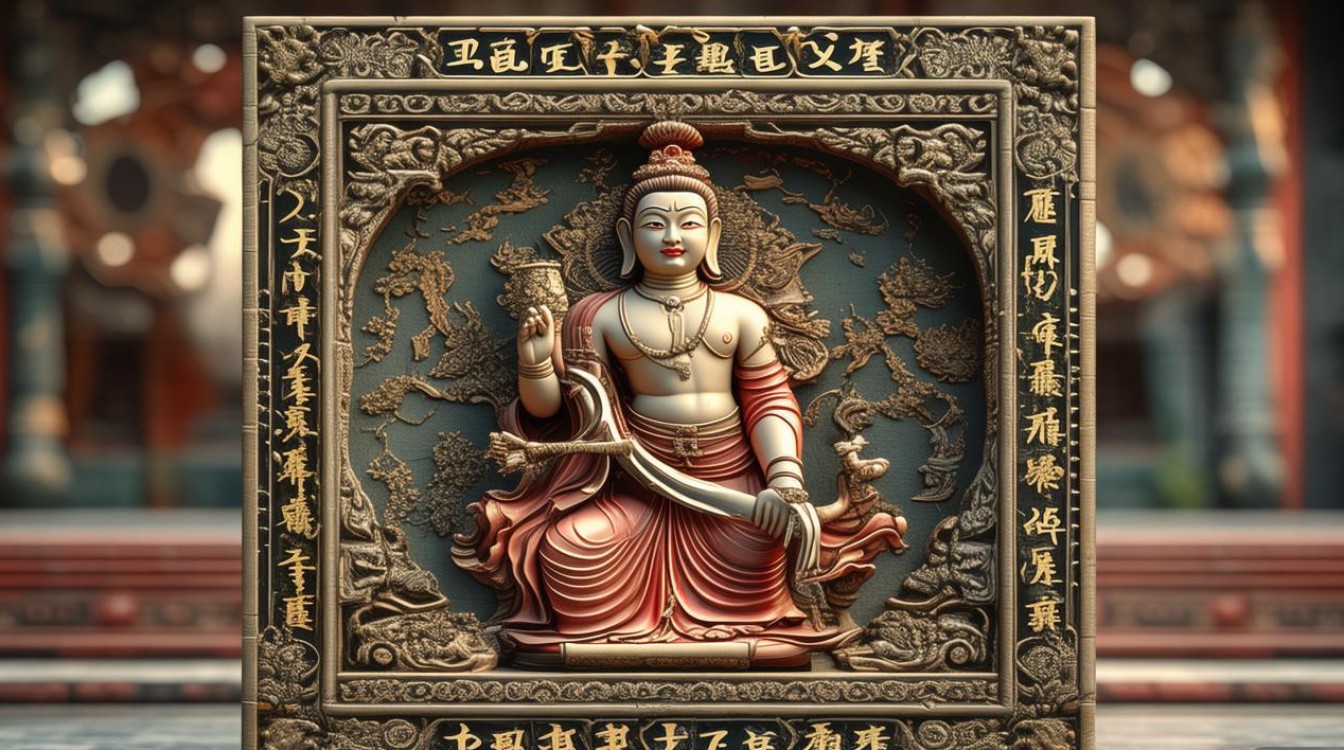

文殊菩萨的佛境界,首先体现为“般若空性”的智慧。《文殊师利所说般若波罗蜜多经》中,文殊菩萨以“不见有法可得,不见有法可失”阐释空性,强调一切现象皆是因缘和合,无自性、无实体,这种“空”并非虚无,而是超越“有”“无”二元分别的如实认知,面对生死、得失、荣辱等世间法,文殊菩萨的境界是“应无所住而生其心”——不执着于相,亦不排斥于相,在一切境缘中保持觉照,其坐骑青狮象征智慧威猛,能震破众生无明;手持利剑代表智慧能斩断烦恼执着;经卷则象征智慧传承,引导众生契入实相。

佛境界是“无分别智”的圆满,世间智慧常依赖概念、判断和比较,而有漏;文殊菩萨的无分别智则超越语言、思维和名相的局限,直接照见事物本质。《维摩诘经》中,文殊菩萨问维摩诘“何等是菩萨入不二法门”,维摩诘默然无言,文殊菩萨叹曰“善哉,善哉,乃至无有语言文字,是入不二法门”,这表明佛境界的智慧不可言说,需通过止观双运、离言绝相去体证,当众生执着于“善”“恶”“净”“秽”等分别时,文殊菩萨以“不二法门”引导其认识烦恼即菩提、生死即涅槃的实相,从而超越对立,获得自在。

佛境界是“方便智慧”的慈悲流露,文殊菩萨并非远离众生的独觉,而是以智慧应机说法,现种种身、说种种法度化众生,在《华严经》中,文殊菩萨作为“七处九会”的主讲之一,以善巧方便引导善财童子等菩萨修行;在《楞严经》中,文殊菩萨拣选圆通法门,以“闻熏闻修”为修行要径,体现对根机的精准把握,这种“方便”并非权宜之计,而是智慧的自然流露——了知众生根基,以最契理契机的方式引导其离苦得乐,最终契入佛智,对执着文字相者,文殊菩萨说“法尚应舍,何况非法”;对懈怠放逸者,则以“精进如钻木取火”策励,皆是智慧的慈悲体现。

| 文殊菩萨佛境界的核心维度 | 内涵阐释 | 具体体现 |

|---|---|---|

| 般若空性 | 照见一切法无自性,超越“有”“无”二元执着 | 不见五蕴、六尘、十八界实有,于境无住 |

| 无分别智 | 超越语言、思维局限,直接契入实相 | 黔然无语回应不二法门,离言绝相 |

| 方便智慧 | 应机说法,以慈悲善巧引导众生 | 现种种身、说种种法,如拣选圆通法门 |

修行者趋近文殊菩萨的佛境界,需从“闻思修”入手:听闻般若经典,如《文殊般若》《维摩诘经》,树立正知见;思维空性义理,破除“我执”“法执”;实修止观,于日常生活中观照心念,如“念起即觉,觉之即无”,逐步减少烦恼执着,当智慧与慈悲圆融,便能如文殊菩萨一般,在烦恼中见菩提,在生死中证涅槃,安住于“于诸法中,通达无碍”的究竟境界。

FAQs

问:普通人如何学习文殊菩萨的智慧,在生活中实践佛境界?

答:普通人可从“观照心念”和“善用方便”入手,面对烦恼时,学习文殊菩萨“应无所住”的态度,不执着于情绪好坏,如观照“烦恼从何而来,向何处去”,逐步破除分别;待人接物时,以慈悲为本,观察他人需求,用善巧语言或行动帮助,而非强加己见,在利他中增长智慧。

问:文殊菩萨的智慧与世间的聪明才智有何本质区别?

答:世间聪明才智依赖逻辑、经验和知识,有局限且易生执着;文殊菩萨的智慧是般若智,超越概念和二元分别,能照见实相,聪明才智能解决具体问题,却难以破除“我执”;般若智能了知“无我”,从根本上消除烦恼,前者是“有漏智”,后者是“无漏智”,究竟解脱之道。