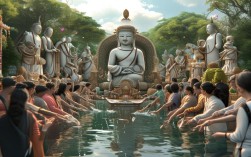

印度佛菩萨图作为佛教艺术的重要载体,不仅是宗教信仰的视觉化呈现,更是印度文明与外来文化交融的见证,其发展脉络跨越两千余年,从早期无相崇拜的象征符号,到贵霜时期具象化造型的突破,再到笈多时代的艺术巅峰,最终在密教时期形成繁复多元的风格体系,每一阶段的演变都折射出印度社会、宗教与美学的变迁。

历史发展与风格演变

印度佛菩萨图的起源可追溯至公元前6世纪的早期佛教时期,由于早期佛教反对偶像崇拜,佛菩萨多以“无相”形式存在,如菩提树、法轮、足印等符号象征,直到公元1世纪贵霜王朝时期,受希腊文化影响,佛教艺术才出现具象化佛像,形成犍陀罗与秣菟罗两大流派,犍陀罗艺术位于今巴基斯坦及阿富汗一带,深受希腊雕塑影响,佛像面部呈椭圆型,鼻高目深,头发呈波浪状,身着通肩式希腊长袍,风格写实庄重,代表作品如“犍陀罗佛陀立像”,秣菟罗艺术则扎根于印度本土,佛像面容圆润,眉间白毫(ūrṇā)与头顶肉髻(uṣṇīṣa)突出,身着偏袒右肩袈裟,衣纹厚重如湿衣贴体,更具印度式的温厚感,如“秣菟罗佛陀坐像”。

公元4世纪笈多王朝时期,印度佛菩萨图进入“古典时代”,形成“马图拉风格”与“萨尔纳特风格”,马图拉佛像继承秣菟罗传统,但衣纹更趋简洁,仅在肩部与胸部刻出U形褶皱,凸显身体的自然轮廓;萨尔纳特则以“湿衣法”著称,衣纹如透明薄纱贴身,几乎不显衣褶,仅用阴刻线条勾勒,身体曲线流畅优美,被称为“笈多式微笑”,代表作有“鹿野苑初转法轮佛像”,这一时期的菩萨像(如观音、文殊)也开始独立发展,头戴宝冠,身饰璎珞,姿态优雅,兼具神性与人性之美。

8世纪后,随着密教兴起,印度佛菩萨图走向繁复化与神秘化,佛像多表现为多臂、多面、忿怒相,手持金刚杵、莲花、宝剑等法器,背景常配以火焰、莲花、飞天等元素,象征超越世俗的力量,如“时轮金刚像”呈双身拥抱状,代表智慧与慈悲的融合,色彩浓烈,装饰繁复,体现密教“即身成佛”的哲学思想,至波罗王朝(8-12世纪),密教艺术达到顶峰,造像风格趋于程式化,但细节刻画仍极为精致,影响遍及尼泊尔、西藏及东南亚。

艺术特征与文化内涵

印度佛菩萨图的艺术特征可概括为“象征性”与“理想化”的统一,其造型并非简单写实,而是通过符号化语言传递宗教内涵:螺发(佛陀)、宝冠(菩萨)、莲花(清净)、法轮(佛法)等元素皆有固定寓意;手印(mudrā)如“说法印”(拇指与食指相捻,象征传法)、“禅定印”(双手覆膝,象征入定)、“触地印”(手指触地,象征降魔成道),更是佛菩萨身份与教义的核心标识,色彩上,早期以土红、石青、石绿等矿物颜料为主,后期密教造像则多用金、红、蓝等浓烈色彩,营造神圣氛围。

从文化视角看,印度佛菩萨图是多元文明交融的产物,犍陀罗艺术融合希腊的写实技法与印度的宗教主题,开创了佛教造像的先河;笈多艺术则在本土传统基础上吸收波斯、中亚元素,形成“印度古典主义”美学;密教造像更是融合印度教湿婆神的忿怒形象与佛教教义,体现宗教文化的共生,这些图像不仅是信仰工具,更是印度哲学“梵我合一”“轮回解脱”的视觉诠释,通过艺术形式将抽象的宗教概念转化为可感可知的形象,为佛教的传播与本土化提供了重要媒介。

代表作品简表

| 时期 | 风格流派 | 代表作品 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 贵霜时期 | 犍陀罗 | “佛陀立像”(塔克西拉遗址) | 希腊式写实,通肩袈裟,波浪卷发 |

| 贵霜时期 | 秣菟罗 | “佛陀坐像”(马图拉博物馆) | 印度本土风格,偏袒右肩,衣纹厚重 |

| 笈多时期 | 萨尔纳特 | “鹿野苑初转法轮佛像” | 湿衣法,薄衣贴体,经典“笈多式微笑” |

| 笈多时期 | 菩萨像 | “持莲观音”(马图拉) | 头戴三珠宝冠,璎珞装饰,姿态优雅 |

| 密教时期 | 金刚乘 | “时轮金刚”(那烂陀遗址) | 多臂多面,拥抱明妃,法器繁复,色彩浓烈 |

相关问答FAQs

Q1:印度佛菩萨图中的“手印”有哪些常见类型及含义?

A:印度佛菩萨图的手印(mudrā)是身份与教义的核心标识,常见类型包括:①说法印(Dharmacakra Mudrā):拇指与食指相捻,其余自然伸展,象征佛陀初转法轮;②禅定印(Dhyāna Mudrā):双手掌心向上叠放,置于膝上,象征修行入定;③触地印(Bhumisparsha Mudrā):右手下垂触地,象征佛陀降魔成道时召唤大地为证;④与愿印(Varada Mudrā):左手自然下垂,掌心向外,象征满足众生愿望;⑤无畏印(Abhaya Mudrā):右手掌心向外,上举至肩,象征消除众生恐惧,不同手印对应佛菩萨的不同身份与教化功能,是解读图像内涵的关键。

Q2:犍陀罗艺术与秣菟罗艺术对印度佛菩萨图的发展有何不同影响?

A:犍陀罗与秣菟罗艺术作为印度佛教艺术的两大源头,分别塑造了不同的美学范式:犍陀罗艺术受希腊雕塑影响,强调写实性与立体感,佛像面部呈西方人特征,衣纹厚重如褶皱布料,开创了“佛像具象化”的先例,其风格通过丝绸之路传入中国、日本,影响了东亚造像传统;秣菟罗艺术则扎根印度本土,注重神性理想化,佛像面容圆润,眉间白毫与肉髻突出,衣纹简洁凸显身体曲线,更贴近印度审美,其“偏袒右肩”式袈裟与“湿衣法”成为笈多艺术的直接源头,两者共同奠定了印度佛菩萨图的基础,分别从“写实”与“象征”两个维度推动了佛教艺术的发展。