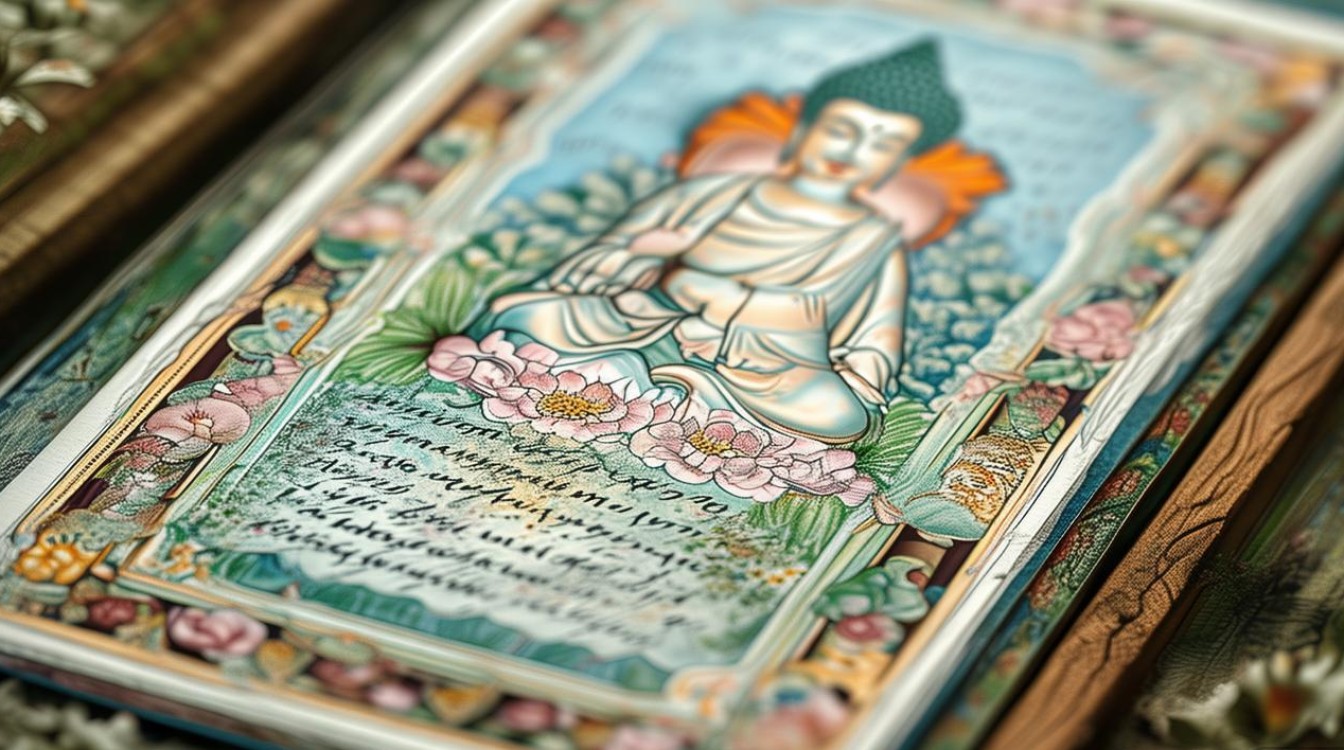

在佛教文化中,祈福卡片作为一种承载信仰与心愿的载体,既承载着信徒对美好生活的向往,也蕴含着佛教“慈悲为怀、因果不虚”的核心教义,它并非简单的“许愿工具”,而是连接个体与信仰、内心与修行之间的纽带,通过书写、供奉或传递,将佛教的智慧与慈悲融入日常,成为一种具有深厚文化内涵的修行方式。

佛教祈福的文化根基:从“心”到“行”的修行

佛教认为,“一切唯心造”,祈福的本质并非向外索取,而是通过观照内心、修正行为,最终实现内心的安宁与觉悟,祈福卡片的出现,正是这一理念的具象化——信徒通过书写经文、咒语或心愿,将无形的“愿”转化为有形的“相”,既是对佛法的敬畏,也是对自我的提醒,常见的“六字大明咒”(嗡嘛呢呗美吽)、《心经》偈语等,书写于卡片上,既是持咒的修行,也是通过视觉符号强化记忆,让佛法在日常中时时现前。

佛教强调“福田思想”,认为广种福田(如布施、供养、行善)才能收获善果,祈福卡片常与“供养”结合,信徒将其供奉于佛前,或随缘赠送,本质是通过“给予”积累功德,而非执着于“得到”,这种“以祈为始,以行为本”的逻辑,让祈福卡片超越了世俗的“功利性”,成为修行的起点。

福祈卡片的形式与演变:传统与现代的融合

佛教祈福卡片的形式随时代发展不断丰富,但其核心始终围绕“佛法符号”与“虔诚心”,从传统到现代,可大致分为以下几类:

传统型祈福卡片

传统卡片多采用自然材料,如棉纸、竹纸、宣纸,以手工书写为主,内容多为经文、咒语、佛菩萨名号,搭配莲花、法轮、宝瓶等佛教符号。

- 咒语卡:书写“文殊心咒”“药师咒”等,信徒常随身携带或置于家中,祈求智慧、健康;

- 往生卡:用于超度亡灵,书写《地藏经》偈语或亡者姓名,通过供奉或焚化,寄托对逝者的追思与愿其往生善道的祈盼;

- 祈福带:虽非严格意义上的“卡片”,但功能相似,将写有经文的布条系于寺庙经幡或树枝,随风飘动,象征“随风传善愿”。

现代型祈福卡片

随着印刷技术与设计理念的更新,现代祈福卡片在保留传统元素的基础上,融入了更多生活化与个性化表达:

- 印刷卡片:采用精美插画(如佛菩萨庄严像、莲花意境)、烫金工艺,批量生产,内容除经文外,还可加入“平安喜乐”“阖家安康”等通俗祈福语,适应大众需求;

- 定制卡片:信徒可手写心愿,搭配个人选择的佛教符号(如本命佛、守护佛),甚至加入照片,使卡片更具个人情感;

- 电子祈福卡:数字化时代催生的新形式,通过手机H5、小程序生成虚拟卡片,可分享至社交平台,兼具环保性与传播性,部分寺庙还提供“线上供奉”功能,将电子卡片同步至佛堂电子屏。

以下为不同类型祈福卡片的对比:

| 类型 | 核心元素 | 使用场景 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 传统咒语卡 | 梵文咒语、手工书写 | 个人随身携带、家庭供奉 | 持咒修行、心念专注 |

| 往生卡 | 《地藏经》偈语、亡者姓名 | 超度法会、墓地供奉 | 孝亲报恩、愿往生净土 |

| 现代印刷卡 | 佛菩萨插画、通俗祈福语 | 庙会结缘、节日赠礼 | 佛法生活化、信仰普及 |

| 电子祈福卡 | 动态经文、线上分享 | 社交传播、虚拟供奉 | 科技与传统融合、便捷传播 |

制作与使用规范:以“敬”为核,以“行”为要

佛教祈福卡片的制作与使用并非随意,需遵循一定的规范,以体现对佛法的敬畏与修行的严谨:

制作:心诚则灵,法物庄严

- 材料选择:传统上宜用自然、洁净的材料,如棉麻、手工纸,避免使用皮革、动物制品(佛教提倡不杀生),现代材料亦需环保、无异味; 规范:经文、咒语需准确无误,可参考权威佛经或寺院提供的范本,避免随意篡改或杜撰;佛菩萨名号、图像应庄严,不可恶搞或涂改;

- 书写心态:制作时应心怀恭敬,字迹工整,视为修行而非任务,所谓“一笔一画皆修行”。

使用:供奉与传递,功德回向

- 供奉方式:卡片可供奉于佛堂经书旁、车内、办公桌,或置于寺庙“祈福墙”“往生塔”,需保持清洁,避免污损;供奉时可配合合十、礼佛,以示恭敬;

- 传递与回向:卡片可随缘赠送他人(如病患、亲友),传递时需说明佛教“功德回向”理念——将书写、供奉的功德回向给一切众生,而非仅为自己;

- 处理方式:若卡片污损或不再使用,不可随意丢弃,可焚化(需在安全处)或埋于干净土地,象征“回归自然”,保持对法物的尊重。

现代意义:在快节奏中守护信仰的“微光”

在现代社会,祈福卡片的意义已超越传统功能,成为对抗浮躁、安顿心灵的一种方式,对于忙碌的都市人而言,书写一张祈福卡片,是“慢下来”与自己对话的过程——在笔尖的停顿中,反思内心需求,将“求佛保佑”转化为“愿我慈悲”;对于佛教文化传承而言,祈福卡片是“活态载体”,通过日常化的使用,让年轻人直观感受佛教符号与哲学的魅力,促进传统文化的传播。

需警惕“形式化”倾向:若仅执着于卡片的外观、数量,而忽视背后的“行持”(如行善、持戒),便偏离了佛教“祈福”的本质,正如太虚大师所言:“仰止唯佛陀,完成在人格;人成即佛成,是名真现实。”祈福卡片的价值,终究在于引导人从“祈愿”走向“践行”,在日常生活中践行慈悲与智慧。

相关问答FAQs

Q1:佛教祈福卡片是否必须由高僧开光才有效?

A:开光在佛教中是“加持”的一种形式,通过特定仪式提醒信徒对佛法的恭敬,但卡片是否“有效”的核心在于“信心”与“行为”,佛教强调“心诚则灵”,若信徒以虔诚心书写、供奉,并在生活中践行佛法(如布施、持戒),即使未经开光,卡片也能成为修行的助缘;反之,若仅依赖开光而忽视内心修行,则失去意义,开光是“锦上添花”,而非“必需条件”。

Q2:现代人使用电子祈福卡片是否符合佛教教义?

A:电子祈福卡片本质是传统祈福方式的数字化延伸,其核心是否符合教义,取决于使用者的发心与行为,若电子卡片用于传播正念(如分享经文、劝人善行)、方便信众参与(如疫情期间线上祈福),且使用者能保持内心的恭敬(如不随意转发恶搞内容、配合线下善行),则符合佛教“随缘利他”的精神;若仅为了“打卡”炫耀或替代实修行持,则易陷入“形式化”,违背佛教“重实质轻表象”的教义。