王维是唐代山水田园诗派的代表人物,被后世尊为“诗佛”,其诗歌创作与人生哲学深受佛教思想浸润,尤其是禅宗的影响,他的一生几乎与佛教相伴,从家庭熏陶到个人参悟,佛教不仅塑造了他的精神世界,更成为其诗歌艺术的核心灵魂,使其作品在自然描绘中蕴含深邃禅理,形成“诗中有画,画中有禅”的独特风貌。

王维与佛教的渊源可追溯至童年,其母崔氏是虔诚的佛教徒,师事禅宗北宗领袖普寂禅师,家中常设佛堂,诵经礼佛成为家庭日常,这样的环境使王维自幼耳濡目染,对佛教心生亲近,青年时期,他虽热衷科举,却已表现出对禅理的兴趣,诗作中已隐约可见空寂之思,如《赠从弟司库员外絿》中“既见君子,云胡不喜”,暗含对清净本心的追求,中年以后,随着仕途起伏——尤其是安史之乱中被俘授伪职,后虽得赦免但政治热情骤减——王维愈发转向佛教寻求精神慰藉,他先后师事禅宗北宗弟子大照禅师(普寂)及南宗弟子神会,晚年更是“退朝之后,焚香独坐,以禅诵为事”(《旧唐书·王维传》),过着“晚年唯好静,万事不关心”(《酬张少府》)的半官半隐生活,佛教成为其安顿灵魂的最终归宿。

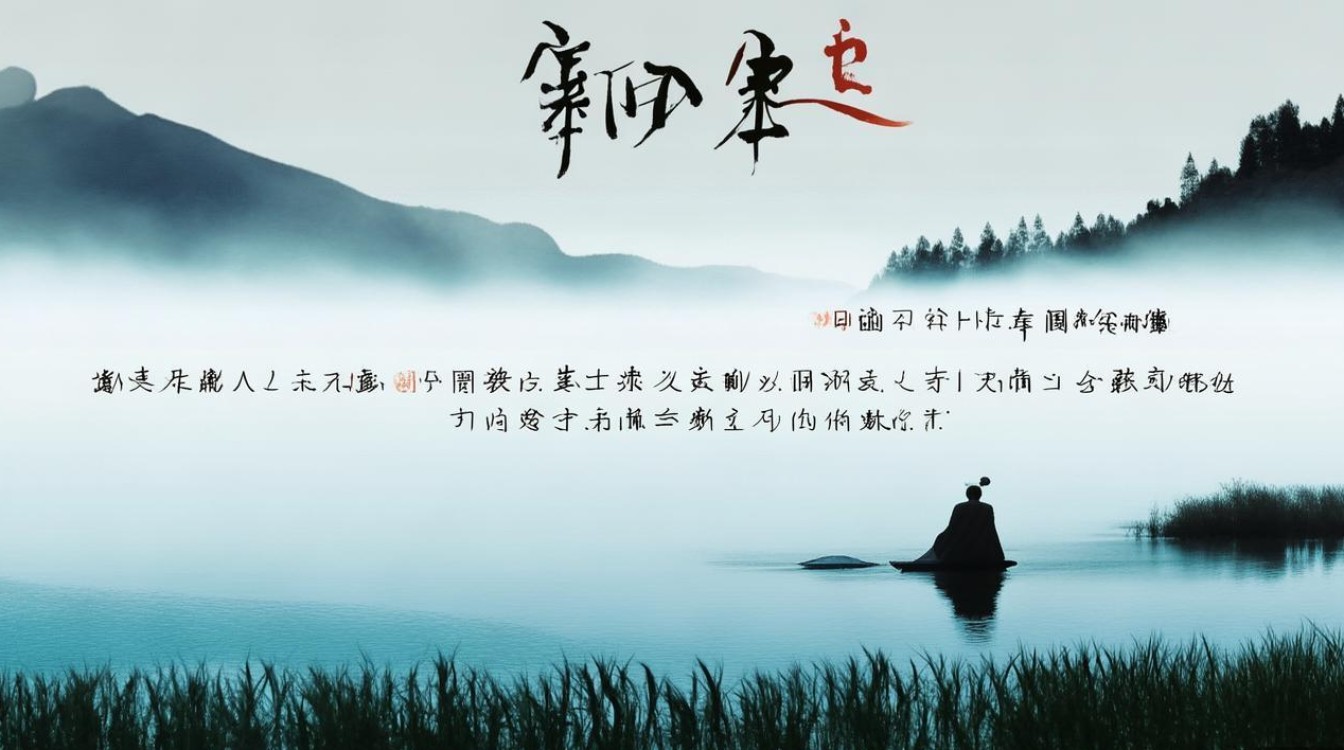

佛教思想对王维诗歌的影响,首先体现在对“空”与“静”的极致追求上,禅宗认为“万法皆空”,世间万物皆为因缘和合,无自性;而“静”则是观照本心的前提,唯有心静方能体悟真如,王维的诗歌常以“空山”“空谷”“空林”等意象营造空灵之境,如《鹿柴》:“空山不见人,但闻人语响,返景入深林,复照青苔上。”空山之中无人迹,唯有人语、返景与青苔,以动衬静,以有显无,将“空”的禅理转化为可感的画面,这种“空”并非虚无,而是“真空妙有”——万物虽空,却不妨碍其呈现生机,正如《山居秋暝》中“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流”,空山因新雨、明月、清泉而充满灵动的生命力,这正是禅宗“色即是空,空即是色”的生动写照,王维对“静”的描绘也极具禅意,《鸟鸣涧》中“人闲桂花落,夜静春山空,月出惊山鸟,时鸣春涧中”,以“人闲”衬“夜静”,以“鸟鸣”显“山空”,表面写静,实则通过细微声响反衬出内心的宁静澄澈,达到“动静不二”的禅境。

王维诗歌中“无我”与“物我两忘”的境界,深受禅宗“无我相、无人相、无众生相”的思想影响,禅宗主张破除“我执”,消除主客对立,达到与天地万物合一的境界,王维的山水诗中,诗人往往隐去自我,以纯粹的视角观照自然,如《终南别业》中“兴来每独往,胜事空自知,行到水穷处,坐看云起时”,诗人不刻意追寻“胜事”,亦不向他人言说,只是随缘任运,行至水穷便坐看云起,这种“无目的”的漫游正是“无我”的体现,在《辛夷坞》中“木末芙蓉花,山中发红萼,涧户寂无人,纷纷开且落”,芙蓉花自开自落,无人欣赏,亦不为谁而开,完全顺应本性,这种“任运自然”的生命状态,正是禅宗“无住生心”的哲学——不执着于任何外境,内心却始终清净自在,王维通过“无我”的视角,将自我消融于自然之中,实现了物我两忘的禅悦体验。

王维诗歌语言“冲淡自然”的风格,也与禅宗“不立文字,直指人心”的教义相通,禅宗认为真理超越语言文字,需以直觉体悟,故反对刻意雕琢,王维的诗歌语言质朴无华,如口语般自然,却蕴含无穷韵味,如《杂诗三首·其二》“君自故乡来,应知故乡事,来日绮窗前,寒梅著花未”,以家常闲话写游子思乡,未直接抒情,却通过“寒梅著花未”的细节,传递出对故乡的细腻眷恋,这种“言有尽而意无穷”的效果,恰如禅宗的“羚羊挂角,无迹可求”,在平淡中见深意。

为更清晰地呈现王维诗歌中的佛教思想内涵,可将其核心禅理与代表诗句对应如下:

| 禅宗核心思想 | 代表诗句 | 艺术特色与禅理体现 |

|---|---|---|

| 空 | 空山不见人,但闻人语响。(《鹿柴》) | 以“空山”为背景,以“人语”“返景”等动景衬静,表现“真空妙有”的禅境。 |

| 静 | 人闲桂花落,夜静春山空。(《鸟鸣涧》) | “人闲”是心静,“夜静”是境静,细微声响反衬内心澄明,达到“动静不二”。 |

| 无我 | 行到水穷处,坐看云起时。(《终南别业》) | 诗人随缘任运,不执着于目的,无我之境中体现“无住生心”的禅意。 |

| 任运自然 | 涧户寂无人,纷纷开且落。(《辛夷坞》) | 花开花落顺应本性,无功利、无目的,展现“自然无为”的生命状态。 |

| 物我合一 | 江流天地外,山色有无中。(《汉江临眺》) | 江水奔流、山色朦胧,诗人与自然融为一体,超越主客对立。 |

佛教不仅影响了王维的诗歌创作,更塑造其人生态度,他虽身居官场,却始终以禅心观照世事,不执着于名利,不沉溺于悲欢,安史之乱中,他曾被迫接受伪职,乱后虽被定罪,却因弟弟王缙请削己官为兄赎罪,加之王维本人“凝重不污贼”(《旧唐书》),仅获贬官,这一经历让他对“无常”有了更深的体悟,诗歌中愈发透出超脱与淡然,如《酬张少府》中“晚年唯好静,万事不关心,自顾无长策,空知返旧林,松风吹解带,山月照弹琴,君问穷通理,渔歌入浦深”,面对仕途困顿,他以“松风”“山月”为伴,在自然中安顿身心,末句“渔歌入浦深”更以悠远意象暗示“穷通皆幻,不如归隐”的禅理,王维的这种处世方式,正是“以出世之心做入世之事”的体现——在尘世中保持内心的清净,在纷扰中坚守精神的自由。

相关问答FAQs

问题1:王维的佛教思想对其诗歌艺术风格的形成有何具体影响?

解答:王维的佛教思想(尤其是禅宗)使其诗歌形成“冲淡自然、空灵悠远”的独特风格,禅宗“不立文字”的教义让他摒弃刻意雕琢,语言质朴如口语,却蕴含深意,如“君自故乡来,应知故乡事,来日绮窗前,寒梅著花未”,平淡中见深情,对“空”“静”的追求使诗歌意境空灵,常以“空山”“深林”等意象营造超脱之境,如“空山新雨后,天气晚来秋”,以动衬静,动静相生。“无我”“物我两忘”的思想让他隐去诗人主体,以纯粹视角观照自然,如“涧户寂无人,纷纷开且落”,实现人与自然的合一,形成“诗中有画,画中有禅”的艺术境界。

问题2:王维被称为“诗佛”,这一称号与其生平经历和佛教信仰有何关联?

解答:“诗佛”称号源于王维诗歌中浓郁的佛教禅意及其虔诚的信仰实践,与其生平经历密不可分,早年受母亲崔氏(虔诚佛教徒)影响,王维自幼接触佛教;中年因仕途受挫(如安史之乱中被俘)转向佛教寻求慰藉;晚年师从禅宗高僧,半官半隐以禅诵为事,其生平经历中的起伏与佛教信仰形成互文:诗歌中“空”“静”“无我”的禅理,恰是其面对世事无常时精神超脱的体现;而“晚年唯好静,万事不关心”的生活态度,更是佛教“放下执着、随缘任运”的实践,后人以“诗佛”尊之,既因诗中佛理深邃,亦因一生以佛为心,诗佛合一。