在佛教文化中,“荼毗”作为梵语“Smashana”的音译,特指僧侣或修行者的火葬仪式,象征着色身归于四大、灵魂趋向解脱的过程,近年来,网络上偶有“女法师荼毗视频”流传,这类视频通常记录了某位女性修行者圆寂后火化的完整过程,包含诵经、入龛、点火、火化后舍利显现等环节,引发了公众对宗教仪式、生死观及伦理边界的广泛讨论。

荼毗仪式的宗教内涵与视频背景

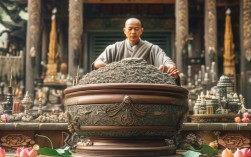

佛教认为,生命是“缘起性空”的暂时聚合,死亡并非终结,而是另一段旅程的开始,荼毗仪式的核心并非对逝者的“处置”,而是通过庄严的宗教仪轨,帮助亡者净化业障、往生善道,同时让生者观照“无常”之理,精进修行,对于高僧大德而言,荼毗后可能出现的舍利子(结晶体),更被视为修行功德与慈悲愿力的象征,如同佛陀涅槃后留下的舍利,成为信众的精神寄托。

“女法师荼毗视频”的出现,通常有两种背景:一是寺院或弟子为记录修行历程、弘法利生而主动发布,旨在通过法师的“示现”,传递佛教的生死智慧;二是由旁观者或自媒体拍摄后流传网络,内容可能未经完整剪辑或授权,存在仪式片段被断章取义的风险,某位在藏传佛教地区弘法的女法师圆寂后,其弟子记录了从荼毗前诵经祈祷到火化后收集舍利的全过程,视频中法师法相庄严、信众虔诚,辅以僧侣的梵唱,试图展现“生死即涅槃”的宗教意境。

的核心要素与社会解读 往往围绕几个关键环节展开,每个环节在宗教语境中都有特定象征意义,但在公众眼中却可能引发截然不同的解读,以下通过表格对比仪式环节的宗教内涵与大众视角的潜在认知差异:

| 仪式环节 | 宗教内涵 | 大众视角的潜在解读 |

|---|---|---|

| 诵经加持 | 僧侣为亡者诵经回向,助其消除业障,神识趋向净土;象征“三宝”的慈悲摄受力。 | 部分观众视为对逝者的尊重与祝福,部分人可能因不理解梵文经文而感到疏离或神秘化。 |

| 入龛封棺 | 将法师法体以白布包裹,移入荼毗炉(或柴堆),象征“放下执着,回归本源”。 | 可能被解读为“处理遗体”,若镜头聚焦遗体细节,易引发对逝者隐私的争议。 |

| 点火火化 | 以火焰象征“智慧之火”,焚烧色身,令其“四大分离”,契合“无常”观;火势大小被视作修行功德的隐喻。 | 公众可能关注“火化过程是否痛苦”,或对“舍利形成原理”产生好奇,甚至有人将舍利与“神迹”挂钩。 |

| 舍利收集 | 火化后发现的结晶体,被认为是修行者戒定慧功力的显现,供信众瞻礼,延续法脉。 | 部分信众视之为精神信仰的载体,非信徒则可能质疑其“人为制造”或商业化炒作。 |

值得注意的是,视频的传播效果很大程度上取决于呈现方式,若以弘法为目的,注重仪式的庄严性与教义解读,可能引发信众对“生死”的深层思考;若过度渲染猎奇细节(如特写火化过程、舍利数量),则可能将宗教仪式异化为“奇观消费”,偏离荼毗的宗教本质。

伦理争议:传播边界与公众认知的碰撞

“女法师荼毗视频”的流传,始终伴随着关于“伦理边界”的争议,核心集中在三点:

逝者尊严与隐私权

无论是否为宗教人士,逝者的遗体与葬礼过程均涉及基本尊严,即使佛教强调“无我”,但在世俗伦理中,未经家属或寺院同意公开荼毗视频,可能构成对逝者隐私的侵犯,曾有视频因拍摄角度过于贴近火化炉,暴露了法师遗容细节,引发公众对“是否尊重逝者”的质疑。

宗教神圣性与世俗化

佛教仪式的核心是“内修外弘”,通过庄严的仪轨引导信众觉悟,但短视频时代的传播逻辑倾向于“短平快”,部分视频为吸引流量,可能简化仪式中的宗教内涵,突出“舍利”“火化过程”等视觉冲击力强的元素,导致仪式被“去神圣化”,甚至沦为娱乐化素材。

公众认知的局限性

对于非佛教徒而言,缺乏对“无常观”“业力说”等教义的理解,容易将荼毗视频解读为“死亡展示”,而非宗教修行的一部分,有观众在评论区质疑“为何要公开火化”,这本质上是因文化差异导致的认知错位——在佛教语境中,荼毗的“公开性”恰是为了传递“生死解脱”的智慧,而非对死亡的恐惧。

宗教传播的平衡之道:弘法与伦理的统一

面对“女法师荼毗视频”的传播,关键在于如何在“弘法利生”与“尊重伦理”之间找到平衡,对寺院或传播者而言,需明确仪式视频的核心目的是“传递教义”,而非满足猎奇心理: 筛选:应避免拍摄遗体特写、火化细节等易引发不适的画面,重点呈现诵经、信众祈福等体现宗教精神的环节;

- 背景解读:发布视频时需附加文字说明,解释荼毗的宗教内涵,帮助非信徒理解仪式的意义,避免误解;

- 尊重意愿:若逝者生前未同意公开仪式,或家属明确反对,则应尊重隐私,不得擅自传播。

对公众而言,面对此类视频时,应保持理性与敬畏:若以学习宗教文化为目的,可结合佛经教义理解;若仅为猎奇,则需警惕对仪式的亵渎,尊重不同文化对“生死”的敬畏之心。

相关问答FAQs

Q1:荼毗仪式后出现的舍利子,真的是修行功德的体现吗?是否可能人为制造?

A:佛教认为,舍利子是修行者长期持戒、修定、发愿力所形成的结晶,其形成原理尚未有科学定论,但佛教教义中更强调“舍利”象征的是“修行精神”而非物质本身,历史上确实存在人为伪造舍利的情况,但正规寺院的舍利通常会经过僧团验证,且佛教教义本就反对“执着于相”,信众应关注舍利背后的“慈悲与智慧”,而非将其视为“神迹”或“信仰筹码”。

Q2:普通人若想了解佛教的生死观,通过观看荼毗视频是否合适?有无更推荐的方式?

A:荼毗视频虽能直观展现佛教对“死亡”的处理方式,但因其仪式的特殊性,普通人若缺乏教义基础,容易陷入对“死亡过程”的感官关注,而忽略背后的“无常观”与“解脱论”,更推荐的方式是:阅读《中观论》《正见》等佛教经典,或请教法师系统学习“四圣谛”“十二因缘”等教义;也可参与寺院的“往生普佛”法会,通过现场感受仪式氛围,更深入理解佛教对生死的慈悲与超越。