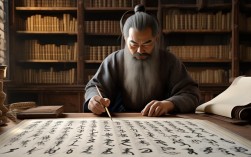

妙云法师书法是当代佛教艺术中独具一格的存在,其笔墨不仅承载着深厚的传统文化底蕴,更融入了法师数十年修行体悟的禅意智慧,形成了“以书载道,以墨观心”的独特艺术风貌,妙云法师自幼研习书法,后于寺院出家,将书法视为修行的重要法门——每日清晨抄写佛经,午后临摹碑帖,夜晚静观墨痕与心性的关联,久而久之,其书法褪去了刻意雕琢的匠气,呈现出一种“无心于书而妙趣自生”的境界。

从风格上看,妙云法师书法以行楷为基,兼融隶书的浑厚与行书的灵动,字体结构方正而不失险绝,笔画舒展间暗含内敛,其用笔讲究“屋漏痕”与“折钗股”的结合:线条如雨水沿墙蜿蜒而下,含蓄中见筋骨;转折处若金钗折弯,刚柔并济而不露锋芒,章法布局上,法师善用留白,字与字、行与行之间疏密有致,密处如磐石堆叠,疏处似云水空濛,形成“密不透风,疏可走马”的视觉节奏,恰如佛法“色即是空,空即是色”的辩证哲思,尤为难得的是,其作品中少有狂怪之笔,字里行间始终透着一股平和冲淡之气,正如法师常言:“书法如修行,不必追求奇崛,唯求心安笔正。”

妙云法师的代表作品多取材于佛经偈语与禅诗,如《心经》《金刚经》长卷、《山居秋暝》等,以《心经》小楷长卷为例,全卷数百字,字字独立而又气脉贯通,“观自在菩萨”五字起笔沉稳,如古钟初鸣;“照见五蕴皆空”则渐趋疏朗,笔画间似有云雾流动,末尾“般若波罗蜜多”六字,用笔愈发轻灵,墨色由浓转淡,仿佛禅意渐次升腾,引人入胜,而其书写的“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪”,则打破传统条幅格式,以错落参差的布局呈现,字的大小、墨色的浓淡随情感起伏,如四季更迭般自然天成,让观者在笔墨中体味“平常心是道”的禅机。

妙云法师书法的价值,远不止于艺术审美层面,他将书法视为弘法的媒介,通过笔墨传递佛教的慈悲与智慧,其作品多被寺院、文化机构收藏,或在慈善义卖中用于助学济困,真正实现了“笔墨结善缘”的初心,对于信众而言,法师的书法不仅是可挂于墙上的艺术品,更是一份可静心体悟的精神指引——当目光追随墨痕的流动,浮躁的心绪便会逐渐沉淀,如同在喧嚣尘世中寻得一方宁静的禅意空间。

| 风格维度 | 特点描述 |

|---|---|

| 字体特征 | 以行楷为主,兼融隶书的浑厚与行书的灵动,结构方正险绝,笔画舒展内敛 |

| 用笔特点 | “屋漏痕”与“折钗股”结合,线条含蓄见筋骨,转折刚柔并济 |

| 章法布局 | 疏密有致,留白如云水,密处如磐石,形成“密不透风,疏可走马”的节奏 |

| 意境表达 | 平和冲淡,无心于书而妙趣自生,透“心安笔正”的修行哲思 |

相关问答FAQs

问:妙云法师书法与其他佛教书法家的主要区别是什么?

答:区别在于妙云法师更强调“修行与书法的一体性”,其书法并非刻意追求“禅意”的形式,而是在日常抄经、临帖中自然流露心性——墨色的浓淡、线条的缓急,皆随当下一念而定,呈现出“无心于书而书自佳”的境界,相较于部分书法家以禅为“题材”,法师的笔墨是“禅的本身”,更注重通过书写过程实现心性的修炼与转化。

问:初学者如何欣赏妙云法师书法的禅意?

答:可从“三步”入手:先观“线条”,体会其“屋漏痕”般的含蓄与自然,感受如水流云行的动态美;再品“章法”,留意留白的运用,体会“疏可走马,密不透风”中的虚实相生,如佛法“有相皆空”的智慧;最后悟“心境”,结合书写内容(如佛经、禅诗),尝试从墨痕的起伏中读懂法师的平和与超脱,让心随笔墨静下来,便是最好的欣赏。