德相法师的书法,是笔墨与禅心的交融,是修行者对生命本真的外化,在当代书坛,他以“以书载道、以墨明心”的创作理念,将佛法的空灵与书法的韵律相契,形成独具一格的“禅书”风貌,其作品不尚炫技,而求意趣,于平淡中见真淳,于简净中显深远,为传统书法注入了超越形式的精神力量。

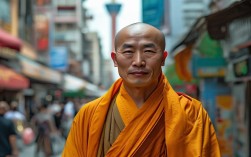

德相法师,俗名李德相,1965年生于江苏苏州,自幼受江南文化熏陶,对诗词书画心生向往,青年时期因感世事无常,于苏州寒山寺剃度,师从著名高僧性空法师,深入经藏,参禅打坐,修行之余,他常以笔墨为伴,将书法视为“静坐观心”的途径——“写字时,心随笔走,笔随心动,一笔一画皆是念头的起灭,一提一顿都是心性的映照。”他在临摹历代碑帖中汲取养分,从王羲之的飘逸、颜真卿的雄浑到弘一法师的朴拙,皆用心揣摩,更在禅修中体悟“无心”之境,逐渐摆脱法度束缚,形成“从有法到无法,从无法到自有法”的艺术追求。

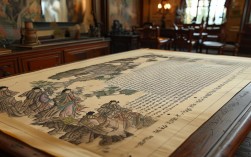

德相法师的书法风格,首先体现在用笔上的“刚柔并济”,他的笔画既有“屋漏痕”的自然凝重,如屋檐滴水,不刻意顿挫却自有筋骨;又有“折钗股”的圆劲含蓄,转折处无圭角之痕,显露出中和之美,例如他书写的《心经》,“色”字的末笔如长枪大戟,力透纸背,而“空”字的横画则轻盈如云,飘逸灵动,刚与柔在笔墨中和谐共生,结体上,他打破常规,或疏可走马,如《山居秋暝》中“空山”二字,左右疏朗,留白如云,给人以想象空间;或密不透风,如“佛”字,结构紧凑却气脉贯通,于密集中见空灵,这种疏密对比,暗合佛家“空有不二”之理,实处见力,虚处生韵。

墨法上,德相法师堪称“墨分五色”的践行者,他善用浓淡枯湿:浓处如老僧入定,沉稳厚重,如《金刚经》中“一切有为法”的“一”字,墨色浓黑,笔画饱满,传递出如如不动的定力;淡处似云雾缭绕,朦胧空远,如“梦幻泡影”的“梦”字,墨色浅淡,笔画飘渺,营造出虚实相生的意境;枯笔如寒林瘦竹,苍劲简淡,如“露”字,飞白处尽显岁月风霜;湿笔若春雨润物,温润含光,如“新雨后”的“雨”字,墨色晕染,如沐春风,墨色的变化不仅丰富了视觉层次,更暗合“色空不异”的佛理,浓者为色,淡者为空,枯者为寂,湿者为生,于墨色幻化中见宇宙万象。

德相法师的书法内容,多取自佛经、禅诗,如《心经》《金刚经》、王维《辋川集》、苏轼《定风波》等,他常说:“字是心相,写什么,便是什么心境。”写《心经》时,笔触轻快,结体舒展,传递“照见五蕴皆空”的通透;抄《山居秋暝》,行笔缓急相间,“空”“新”“晚”等字留白增多,营造出“空山新雨”的清幽;书“一花一世界,一叶一菩提”,笔画简净却意蕴深远,于细微处见大千,其书法意境,如禅宗公案般“言有尽而意无穷”,观者于笔墨之外,能感受到一种超越语言的宁静,仿佛置身古寺,听晨钟暮鼓,闻梵音缭绕,让人在浮躁中沉静,在喧嚣中安住。

德相法师的书法,上承弘一法师“朴拙圆满,浑若天成”的禅书风骨,下启当代佛教书法“生活化、大众化”的新路径,他不设门派,广结善缘,常以书法为媒介弘法:将作品义卖所得捐建希望小学,让笔墨传递慈悲;在寺院开设书法课,引导信众“以书修心”,于笔墨中参禅悟道;甚至通过网络平台分享书法创作,让更多人感受“禅书”的魅力,其作品被海内外多家博物馆、美术馆收藏,更被无数普通人视为“心灵的抚慰”——在快节奏的当下,一幅德相法师的书法,如同一泓清泉,能让浮躁的心沉静下来,重新审视生命的本真。

| 代表作品 | 内容节选 | 风格特点 | 意境表达 |

|---|---|---|---|

| 《心经》册页 | “色不异空,空不异色” | 笔画圆润,结体方正,墨色匀净 | 空灵平和,直指本心,破除执着 |

| 《山居秋暝》 | “空山新雨后,天气晚来秋” | 行笔流畅,疏密有致,留白灵动 | 淡远宁静,禅意悠长,天人合一 |

| 《金刚经》偈语 | “一切有为法,如梦幻泡影” | 笔力遒劲,墨色浓淡相间,枯笔自然 | 虚实相生,勘破执念,回归本真 |

FAQs

问题1:德相法师学习书法的经历是怎样的?他是如何将修行与书法结合的?

解答:德相法师自幼喜爱书法,出家后将其纳入修行体系,他先临摹历代碑帖,打牢传统基础,后在禅修中体悟“无心”之境——写字时不刻意追求技巧,而是专注当下,心随笔走,笔随心动,他认为“写字即修行”:临帖时专注笔法,是“降伏其心”;创作时随性自然,是“无心用巧”;通过笔墨的起承转合,观照念头的生灭,最终达到“心手双畅、物我两忘”的境界,书法成为修行的载体,修行成为书法的灵魂。

问题2:普通人如何欣赏德相法师的书法?

解答:欣赏德相法师的书法,不必纠结于笔法技巧,而应“先观其意,再品其韵”,可从三方面入手:一是看“留白”,他的作品留白往往如禅宗“公案”,虚实相生,引人遐思;二是品“墨色”,浓淡枯湿的变化暗含情绪起伏,需用心体会,浓处见定力,淡处显空灵;三是悟“文字”,结合书写内容(如佛经偈语、禅诗),感受文字背后的禅理,如“空”“无”“静”等字,不仅是笔墨表达,更是对生命本质的启示,如此方能于笔墨之外,触摸到那份超越形式的宁静与智慧。