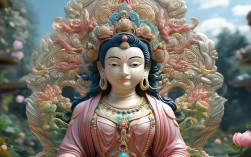

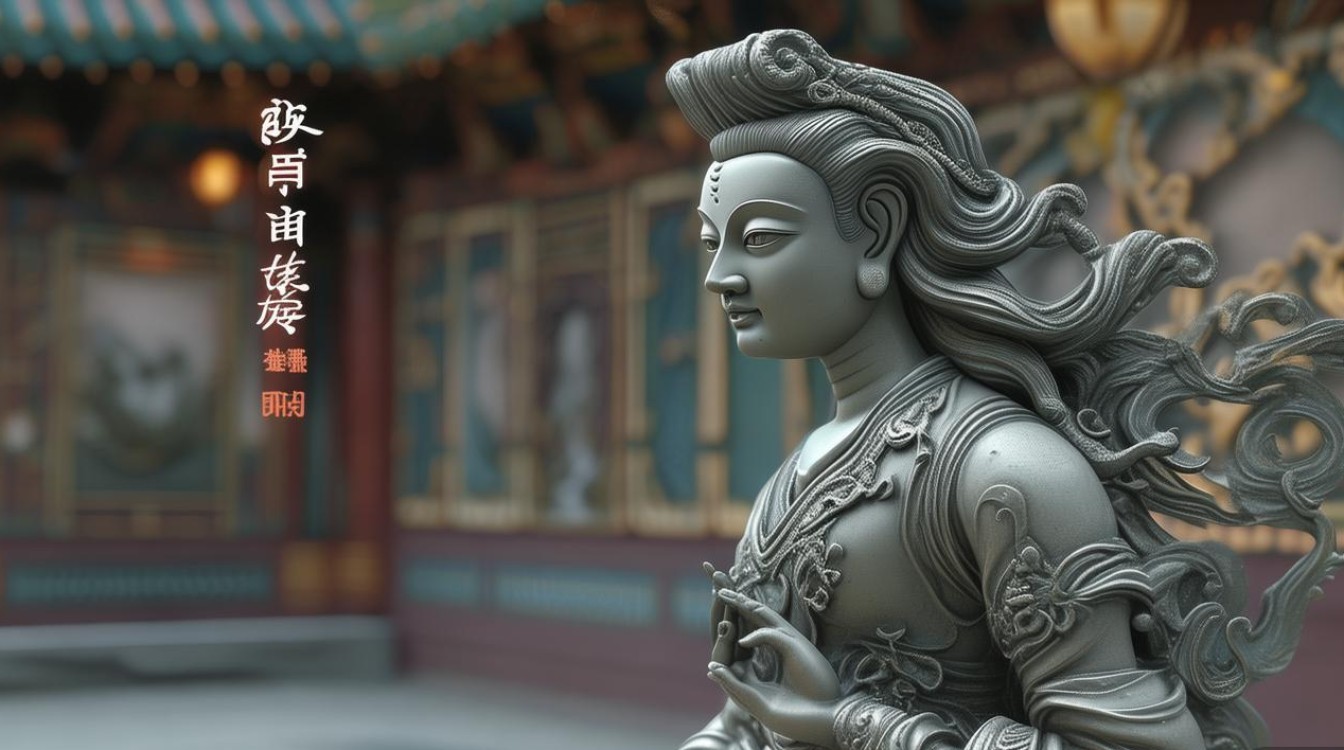

文殊菩萨,音译“文殊师利”,意为“妙德”“吉祥”,是大乘佛教中智慧的象征,与普贤菩萨并称“文殊普贤”,辅佐释迦牟尼佛教化众生,在汉传佛教中,文殊菩萨道场位于山西五台山,手持慧剑(象征断烦恼)、骑青狮(象征智慧威猛),形象庄严,寓意以智慧斩断无明,引导众生觉悟,提到“没开光文殊菩萨”,常有人疑惑其是否“无效”或“无灵性”,实则这种认知偏离了佛教“以表法为要”的核心——文殊菩萨的真价值,不在于外在仪式,而在于其所承载的智慧象征与对信徒内心的引导。

开光的本质:仪式背后的“心法”而非“神力”

“开光”一词,源于佛教“开眼”仪式,最初是为佛像、法器“开光明”,通过诵经、持咒、观想等方式,提醒信徒从外在的圣像中忆念内在的佛性、智慧,唐代高僧玄奘在《大唐西域记》中记载,古印度佛像建成后,会举行“开眼”仪式,让佛像“如真佛现前”,本质是让生恭敬心、向道心,而非“赋予神力”,后世逐渐演变为固定仪式,但核心仍是“以相表法”:通过仪式的庄严性,让信徒从“相”入手,契入“无相”的智慧本质——就像手指月亮,手指(仪式)是为了让人看到月亮(智慧),而非手指本身是月亮。

“开光”并非给佛像“注入能量”,而是为信徒“开启心光”,若执着于“开光”的形式,忽略其背后的精神内涵,便如“逐末忘本”,与佛教“依法不依人”的教诲相悖。

没开光文殊菩萨的多重价值:超越仪式的智慧载体

“没开光”的文殊菩萨像,本质仍是文殊菩萨智慧的外在象征,它的价值,体现在文化、精神、教育等多个维度,远非“是否开光”所能定义。

(一)文化价值:承载艺术与历史的文明符号

从文化角度看,没开光的文殊菩萨像承载着丰富的艺术与历史信息,古代工匠在造像时,会融入当时的审美风格、雕刻技艺,比如唐代的丰满大气、宋代的清秀雅致、明清的细腻繁复,这些像即便未经开光,也是研究古代雕塑、绘画、宗教艺术的珍贵文物,山西大同云冈石窟的文殊菩萨像(北魏),虽无开光记载,却以其雄浑的气势、流畅的线条,成为北魏佛教艺术的巅峰之作;敦煌莫高窟的文殊壁画,则以绚丽的色彩、生动的场景,展现了古代文殊信仰的民间图景,这些像不仅是宗教物品,更是连接古今的“文化密码”,让后世得以窥见古人的信仰世界与艺术成就。

(二)精神价值:照见自性智慧的“心镜”

从精神层面看,没开光的文殊菩萨像更像一面“镜子”,照见众生对智慧的渴望,佛教认为,众生本具“如来智慧德相”,但因无明覆盖而迷失,文殊菩萨的“智慧”,并非外在赋予的“神通”,而是“般若智慧”——能断烦恼、破执着、明是非,供奉没开光的文殊像,不是为了“求神拜佛”式的功利诉求,而是时刻提醒自己:“遇事多思考,少用情绪;待人多包容,少用计较”,当工作中遇到难题时,可忆念文殊菩萨“慧剑断烦恼”的象征,冷静分析而非焦虑抱怨;当生活中与人争执时,可效仿文殊菩萨“辩才无碍”的智慧,换位思考而非固执己见,这种“以像为鉴”的修行方式,比仪式性的“开光”更能培养独立、理性的智慧观。

(三)教育价值:引导向善的“无言之师”

对初学者而言,没开光的文殊菩萨像更是“无言之师”,它没有复杂的仪式加持,反而让信徒更关注“文殊精神”本身,孩子在学习时,可以将其视为“智慧象征”,鼓励勤奋思考、不耻下问;学生在备考时,可将其作为“提醒”,不投机取巧,踏实求学;家长教育孩子时,可借此讲述“文殊求法”的典故(如《文殊师利涅槃经》中文殊为求真理不辞辛劳的故事),培养孩子对知识的敬畏与追求,这种“以像为教”的方式,将抽象的“智慧”转化为具体的形象,更易被不同年龄、不同文化背景的人接受与践行。

常见误解澄清:“没开光”≠“没灵性”

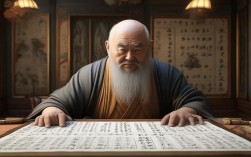

有人认为“没开光就没用”,甚至觉得“不灵验”,这种观点其实是对佛教义理的误解,佛教讲“万法唯心造”,外在的仪式是“助缘”,内在的发心才是“正因”。《华严经》云:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造。”文殊菩萨的智慧,本就存在于众生自性中,佛像只是引导我们忆起这份智慧的“工具”,就像老师讲课,关键是学生是否用心听,而非老师是否“穿西装”——开光仪式如同“老师的着装”,而真正的“智慧传授”,在于信徒是否在生活中践行文殊精神。

举个例子:古代有一位修行者,供奉了一尊未经开光的木雕文殊像,他每日对着像诵经、反思,将文殊的“慧剑”作为修行的标尺,最终断除烦恼、明心见性,而另一个人,即使供奉了开光后的金身文殊像,却将其当作“许愿工具”,从不反思自身烦恼,最终依旧被执着所困,可见,“灵性”不在于像的“开光”状态,而在于信徒的“用心”程度。

开光与未开光:本质相同,形式有异

为更清晰理解“开光”与“未开光”文殊菩萨像的关系,可通过以下对比:

| 维度 | 开光文殊菩萨像 | 未开光文殊菩萨像 |

|---|---|---|

| 仪式状态 | 经过诵经、持咒等正式仪式 | 无特定仪式,或仅有简单安置 |

| 核心象征 | 智慧、觉悟、辩才(与未开光一致) | 智慧、觉悟、辩才(与开光一致) |

| 信徒应持心态 | 恭敬、专注,以智慧为修行核心 | 恭敬、专注,以智慧为修行核心 |

| 实际作用 | 通过仪式强化“忆念智慧”的引导作用 | 通过象征意义提醒“追求智慧”的根本目标 |

| 关键差异 | 外在仪式的有无 | 无本质差异,均指向“智慧”这一核心内涵 |

回归智慧本质,超越形式执着

归根结底,“开光”与“未开光”的文殊菩萨像,都是“智慧”的载体,佛教的“供奉”,本质是“修心”——通过外在的像,培养内在的智慧,与其执着于仪式的有无,不如在生活中践行文殊精神:遇到困难时,用“慧剑”斩除焦虑;与人相处时,用“般若”化解矛盾;追求目标时,用“辩才”明辨是非,当我们真正活出智慧,文殊菩萨的“加持”便无处不在,这或许才是对“文殊智慧”最深刻的诠释。

相关问答FAQs

问题1:没开光的文殊菩萨像能供奉在家吗?需要注意什么?

解答:可以供奉,供奉的核心是“恭敬心”与“清净心”,而非仪式,可将文殊像安置在干净、安静的场所(如书房、客厅),避免放在杂乱、不敬之处(如厕所、卧室角落),日常可简单擦拭像身,保持整洁;更重要的是,将其作为“智慧提醒”,比如学习、工作时,可忆念文殊菩萨“勤修智慧”的精神,提醒自己专注、理性,而非单纯“求保佑”,避免将其作为“摆设”或“装饰品”,时刻保持对其象征意义的敬畏。

问题2:有人说没开光就没“灵性”,这种说法对吗?如何正确理解?

解答:这种说法不准确,是对佛教“灵性”的误解,佛教中的“灵性”,本质是众生“自性本具”的智慧与慈悲,而非外在赋予的“神力”,文殊菩萨像的“灵验”,其实是众生自性智慧的显现——当你以虔诚心面对它,便会生起向善、向道的决心,在生活中践行智慧,这才是真正的“灵性”,开光仪式的“加持”,是“助缘”,帮助初学者生起恭敬心,但并非“灵性”的来源,就像一盏灯,能否照亮,取决于灯油(内在修行)和灯芯(发心),而非是否“开过光”,没开光的文殊像,只要我们用心感悟其智慧内涵,同样能获得“法益”。