江南地区寺庙林立,从南京的栖霞寺到杭州的灵隐寺,从苏州的寒山寺到宁波的天童寺,千年古刹星罗棋布,成为江南文化的重要符号,这一现象并非偶然,而是历史、地理、经济、文化等多重因素长期交织的结果,深刻反映了江南地区的社会变迁与文化特质。

从历史维度看,江南寺庙的兴起与佛教传入中国的脉络紧密相连,东汉末年佛教传入后,江南因其相对稳定的政治环境成为早期弘法的重要区域,东晋南朝时期,政权更迭频繁,士族南迁为佛教发展提供了土壤,南朝梁武帝萧衍更是笃信佛教,曾四次舍身同泰寺(今南京鸡鸣寺),带动皇室、士族大规模建寺译经,仅建康(今南京)都内就有佛寺五百余所,所谓“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”正是这一时期的生动写照,唐代以后,随着中国经济文化重心南移,江南佛教迎来鼎盛,禅宗、净土宗等本土化宗派在此蓬勃发展,杭州径山寺、镇江金山寺等一批名刹崛起,进一步巩固了江南作为佛教重镇的地位。

地理环境则为寺庙的分布提供了自然基础,江南水网密布,河流湖泊纵横,古代水运是主要的交通方式,寺庙多选址于江河沿岸或名山胜境,既便于信徒往来,又能借助山水之灵气营造清修氛围,杭州灵隐寺隐于飞来峰下,背靠北高峰,面对灵隐寺,四周古木参天,溪水潺潺;苏州寒山寺则建于京杭大运河畔,方便商旅与信众停靠参拜,江南气候温润,植被茂密,山林资源丰富,为寺庙提供了天然的“屏障”,使其既能远离尘嚣,又不与世隔绝,这种“山水寺院”的布局模式,成为江南寺庙的典型特征。

经济因素是寺庙数量激增的重要推力,江南自古为“鱼米之乡”,唐宋以后成为全国的经济中心,农业、手工业、商业高度发达,富庶的民间社会为寺庙建设提供了物质基础,地主、商人、士绅等阶层通过捐资建寺祈福,形成了“富而好礼”的社会风尚,宋代苏州的报恩寺由皇家敕建,但民间捐资占比超过六成;明清时期,江南市镇兴起,许多乡镇寺庙由商帮集资修建,既彰显财力,也凝聚乡邻,寺庙自身通过土地经营、商业活动(如香火、法事)形成“寺庙经济”,形成“以寺养寺”的良性循环,进一步推动了寺庙的扩建与维护。

文化融合则赋予了江南寺庙独特的生命力,江南文化具有包容性强的特质,佛教与本土的儒家、道家思想相互渗透,形成“三教合一”的格局,许多寺庙不仅是宗教场所,更是文化中心:唐代鉴真和尚从扬州大明寺东渡弘法,推动了中日文化交流;宋代杭州径山寺举办“茶宴”,将茶文化与禅宗结合,影响深远;文人墨客更是热衷于游寺赋诗,苏轼题写的“夜半钟声到客船”(《枫桥夜泊》)、张继的“姑苏城外寒山寺”等诗句,让寺庙成为文学意象的重要载体,这种宗教、艺术、文学的交融,使江南寺庙超越了单纯的宗教功能,成为江南文化的“活化石”。

历代统治者的宗教政策和社会需求也起到了关键作用,从南朝的崇佛到唐代的敕建,从宋代的赐额到清代的扶持,统治者通过推崇佛教巩固统治、安抚民心,客观上促进了寺庙发展,江南人口密集,民众对祈福、超度、教育、医疗等需求旺盛,寺庙承担了部分社会功能:许多寺庙设“义学”教育贫寒子弟,施粥棚救济灾民,药草园为百姓治病,成为社区的精神与物质中心,这种“世俗化”倾向使寺庙深入民间,数量自然不断增加。

| 时期 | 核心推动因素 | 具体表现 | 代表寺庙 |

|---|---|---|---|

| 六朝 | 皇室推崇、士族信佛 | 舍身建寺、译经弘法,建康佛寺林立 | 南京鸡鸣寺、栖霞寺 |

| 唐宋 | 经济文化中心南移 | 禅宗兴起、文人参与,山水寺院格局定型 | 杭州灵隐寺、镇江金山寺 |

| 明清 | 民间信仰普及 | 商帮捐资、乡镇寺庙增多,寺庙功能世俗化 | 苏州寒山寺、扬州大明寺 |

相关问答FAQs

Q:江南寺庙的建筑风格有哪些独特之处?

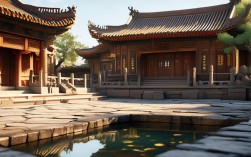

A:江南寺庙建筑融合了江南水乡的灵秀与佛教的庄严,形成“白墙黛瓦、小桥流水”的特色,布局上多采用“寺在山中,山在寺中”的园林式设计,如苏州西园寺以放生池为中心,四周殿宇、亭台、假山错落有致;结构上以木构架为主,屋角起翘轻盈,门窗多雕花刻纹,体现细腻的工艺;装饰上则偏好青砖、灰瓦、原木,色彩淡雅,与周围自然环境和谐统一,既有宗教的肃穆,又不失江南的温婉。

Q:江南寺庙在历史上对当地社会产生了哪些影响?

A:江南寺庙的影响是多维度的:在文化上,它们是佛教传播、文学创作、书画艺术的重要载体,如杭州灵隐寺的飞来峰石刻、扬州大明寺的鉴真纪念堂;在经济上,寺庙通过土地经营、商业活动促进了区域经济流通,部分寺庙还成为市镇形成的中心;在社会功能上,它们承担了教育(如寺办学堂)、医疗(草药种植)、慈善(施粥、义葬)等公共事务,成为古代江南社会的“多功能服务中心”;在对外交流上,作为海上丝绸之路和陆上丝绸之路的重要节点,江南寺庙推动了中日、中韩等国的佛教文化交流。