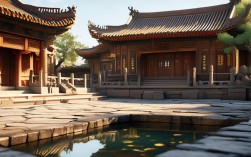

祖先在寺庙设立牌位,是中国传统文化与宗教信仰融合的一种重要习俗,承载着子孙对先人的追思、孝道文化的传承以及对生命轮回的精神寄托,这一习俗源远流长,既体现了儒家的“慎终追远”,也融入了佛教的“因果轮回”与“超度济度”思想,成为连接阴阳两代、维系家族情感的特殊纽带。

历史渊源与文化背景

祖先崇拜可追溯至先秦时期,《礼记·祭统》中“凡治人之道,莫急于礼;礼有五经,莫重于祭”的记载,明确了祭祀在伦理秩序中的核心地位,早期祭祀多在家族宗庙进行,但随着佛教传入中国(汉代),魏晋南北朝时期寺院逐渐成为宗教与民俗活动的公共空间,佛教“灵魂不灭”“超度往生”的观念与本土“事死如事生”的孝道思想结合,寺院因僧众诵经、法事频繁的“功德”优势,逐渐被纳入祖先祭祀的场所,唐代起,官方允许寺院“度人”“设斋”,为信徒祖先祈福超度,《唐会要》中记载“寺观为亡人造福利,亦为习俗所尚”,宋代以后,寺院设立祖先牌位更趋普遍,形成“家庙为日常祭祀,寺院为功德超度”的互补格局。

设立牌位的核心意义

在寺庙为祖先设立牌位,并非简单的“形式主义”,而是蕴含着深厚的文化内涵与精神需求。

其一,孝道的延伸与升华。 儒家强调“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”,寺庙牌位是子女在祖先离世后,通过宗教仪式“尽孝”的延续,相较于家庭祭祀的私密性,寺院法会(如水陆法会、盂兰盆会)的共修力量,被认为能为祖先积累更多功德,助其“脱离恶道,往生善处”,这种“以己之功德,佑先人之灵”的信仰,正是孝道在宗教语境下的实践。

其二,家族凝聚的象征。 牌位上的姓名、生卒年、称谓(如“先考某公讳某”“先妣某氏”)是家族血脉的具象化,逢年过节(清明、中元、寒衣节)或祖先忌日,子孙会齐聚寺院,参与法会、焚香供果,共同追忆先人,这一过程不仅强化了家族成员的身份认同,也通过“慎终追远”的仪式,将家风家训代代相传。

其三,心灵慰藉与精神寄托。 传统文化中,“未知生,焉知死”的敬畏感,让人们对祖先的“后世”充满关切,寺院牌位被视为祖先“安住”的“莲位”,通过僧众的诵经、供养,子孙能获得“祖先得度、家宅安宁”的心理安慰,尤其在面对疾病、困厄时,这种寄托更成为支撑前行的精神力量。

牌位的形式与设立流程

寺庙祖先牌位通常称为“莲位”“往生莲位”或“祈福莲位”,其形式与设立流程既有宗教仪轨的规范性,也因地域、教派差异存在细节不同。

牌位类型与特征

不同寺院提供的牌位类型有所差异,常见分类如下:

| 牌位类型 | 适用对象 | 核心诉求 | 供奉时长 |

|---|---|---|---|

| 祈福牌位 | 在世祖先 | 健康、平安、事业顺利 | 短期(如一年)或长期 |

| 超度牌位 | 往生祖先(尤其是非正常死亡者) | 助其往生净土、消除业障 | 通常为短期(法会期间) |

| 长期牌位 | 历代祖先、家族共祭 | 永久受寺院日常诵经祈福 | 永久(需缴纳管理费) |

| 共修牌位 | 多个家族或信众共同供奉 | 集体功德回向、共修力量 | 法会期间或短期 |

牌位材质多为木质(如红木、松木),尺寸因寺院规定而异,通常竖排书写,字体为繁体,内容包括:

- 称谓:如“先考”“先妣”“显考”“显妣”(“显”对有声望者用,“先”对普通长辈);

- 姓名:祖先名讳(需用“讳”字,如“讳某”);

- 生卒年:如“某年某月初一至某年某月某日”;

- 祈福/超度意愿:如“往生净土”“莲品增上”“阖家平安”等。

设立流程

- 选择寺院:优先考虑有正规宗教活动场所登记、僧团清净的寺院,部分寺院会提供“牌位查询系统”,方便子孙远程查看。

- 咨询登记:到寺院客堂(接待处)咨询牌位类型、费用(用于牌位制作、日常香烛、法会开支等),填写《牌位登记表》,提供祖先详细信息(姓名、生卒年、与申请人关系、诉求等)。

- 牌位制作与安奉:寺院根据登记信息制作牌位,申请人可选择参与“安位仪式”(通常由法师主持,包括诵经、洒净、点灯、上香等环节,象征祖先“安住莲位”)。

- 后续维护:长期牌位需定期(如每年)缴纳管理费,寺院会每日上香、诵经祈福;短期牌位则在特定法会结束后统一“送位”(焚烧或回向,象征功德圆满)。

当代社会的传承与变迁

随着社会发展,寺庙祖先牌位习俗也在演变:

- 形式创新:部分寺院推出“线上牌位”,通过官网或小程序登记,参与“线上法会”,解决异地信众不便到场的问题;

- 文化融合:更注重“精神传承”而非“形式迷信”,许多年轻人在设立牌位时,会同时了解祖先生平,将家风故事融入仪式,强化家族文化教育;

- 公益属性:部分寺院将牌位收入用于慈善(如助老、助学),赋予“为祖先积德”更广泛的社会意义,推动“小孝”向“大孝”延伸。

相关问答FAQs

Q1:寺庙的祖先牌位和家里的牌位有什么区别?

A:家庭牌位是“日常祭祀”的核心,供奉于家中神龛或祠堂,强调“子孙直接供奉祖先”,仪式简单(如每日上香、供饭),侧重“现世家族的安宁”;寺庙牌位则是“功德超度”的延伸,借助僧众诵经、法会共修的“三宝力量”,侧重“祖先往生的福祉”,尤其适合往生者(尤其是非正常死亡、无后人祭祀者)超度,或家族需要集中祈福时使用,两者并非对立,而是互补关系——家庭牌位“近亲”,寺庙牌位“远援”,共同构成完整的祖先祭祀体系。

Q2:设立祖先牌位需要准备什么?费用大概是多少?

A:需准备的核心信息包括:祖先称谓(如“先考”“先妣”)、名讳(需用“讳”字,如“讳某”)、生卒年(如“某年某月初一至某年某月某日”)、与申请人关系(如“孝子/女某敬立”)、祈福/超度意愿(如“往生净土”“阖家平安”),费用因寺院规模、地域经济水平差异较大,一般短期祈福牌位(一年)约100-500元,长期牌位(永久)约1000-3000元(含制作费及多年管理费),超度牌位(法会期间)约200-800元,正规寺院会公示费用用途(如香烛、法会、牌位材料等),信众可根据自身情况自愿选择,无需“攀比”。