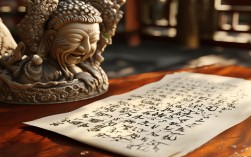

弥勒菩萨是佛教中重要的菩萨之一,被视为释迦牟尼佛的继任者,未来将在娑婆世界降生成佛,度化众生,在佛教艺术中,弥勒菩萨的形象多样,既有菩萨装的庄严相,也有中国化的布袋和尚形象,而泥塑作为其艺术表现的重要载体,承载着深厚的宗教文化内涵与民间艺术智慧,泥塑弥勒菩萨以其独特的造型语言、生动的神态刻画和精湛的工艺技法,成为佛教艺术与世俗审美融合的典范,不仅传递着佛教的慈悲与智慧,也寄托了人们对美好生活的向往。

从历史渊源来看,弥勒菩萨的形象演变经历了从印度到中国的本土化过程,在印度佛教中,弥勒菩萨作为“未来佛”,形象多为菩萨装,头戴宝冠,身披璎珞,面容庄严,体现菩萨的清净与慈悲,随着佛教在中国的传播,弥勒信仰逐渐与本土文化融合,唐代以后,布袋和尚的形象逐渐成为弥勒菩萨的典型代表——相传五代时期浙江奉化的契此和尚,常以杖背布袋入市,随缘开示,临终时说“弥勒真弥勒,分身千百亿”,后人便以其为弥勒菩萨化身,塑造出笑口常开、大腹便便的布袋和尚形象,这一形象彻底打破了传统菩萨装的庄严感,更贴近世俗生活,传递出“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”的豁达与包容,也使弥勒菩萨成为民间最受欢迎的佛教形象之一。

泥塑弥勒菩萨的艺术魅力,首先体现在其造型与神态的生动刻画上,无论是菩萨装的弥勒还是布袋和尚形象,泥塑艺人皆注重“以形写神”:菩萨装弥勒多结跏趺坐,手结法印或持宝珠,面容饱满,眉目低垂,神态慈悲中带着威严,体现菩萨的智慧与悲悯;布袋和尚形象则多呈半跏趺坐或站立,袒胸露腹,笑容可掬,眼神温暖而亲切,仿佛能洞察世间疾苦,给予众生慰藉,在衣纹处理上,泥塑艺人运用“贴泥条”与“压塑”技法,通过流畅的线条表现衣物的褶皱与质感,菩萨装的衣纹繁复而有序,璎珞、飘带轻盈灵动;布袋和尚的袈裟则简洁宽松,衣纹自然下垂,凸显其随性与自在,泥塑的“彩绘”工艺更是点睛之笔,艺人以矿物颜料为主,在塑好的胎体上施彩,色彩鲜明而不俗艳:菩萨装的宝冠多用金色与朱红,璎珞点缀蓝、绿等冷色调,对比强烈,彰显庄严;布袋和尚则以肉色为主,面部略施红晕,袈裟用赭石或深红,整体色调温暖,充满亲和力。

不同地区的泥塑弥勒菩萨各具地域特色,反映了当地的文化传统与审美偏好,以下为部分代表性泥塑弥勒菩萨的特点对比:

| 地区/寺院 | 时代 | 艺术特点 | 文化意义 |

|---|---|---|---|

| 浙江雪窦寺 | 宋代至今 | 布袋和尚形象,半跏趺坐,左手托布袋,右手持佛珠,笑容灿烂,衣纹简洁流畅 | 作为“弥勒道场”,象征“人间净土”,体现“即世成佛”的禅宗思想 |

| 北京雍和宫 | 清代 | 菩萨装弥勒,头戴五佛冠,身披袈裟,双手结说法印,面容威严,泥胎鎏金工艺 | 皇家佛教艺术代表,体现藏传佛教与汉传佛教的融合,彰显皇权的宗教庇护 |

| 甘肃敦煌莫高窟 | 唐代 | 第96窟“北大像”,高达35.5米,菩萨装,面相丰满,衣纹呈阶梯状,气势恢宏 | 丝路佛教艺术的巅峰之作,反映唐代盛世的开放与包容,体现弥勒信仰的广泛传播 |

| 四川乐山凌云寺 | 唐代 | “乐山大佛”,通高71米,弥勒佛坐像,双手抚膝,神态安详,与山体融为一体 | 依山开凿的巨型泥塑,体现中国古代工匠的智慧,象征“弥勒即净土”的信仰理念 |

| 福建莆田广化寺 | 宋代 | 布袋和尚形象,结跏趺坐,腹部微隆,衣纹用“湿画法”,色彩温润,富有生活气息 | 闽南佛教艺术的代表,融合了海洋文化的开放性,传递“慈悲济世”的民间信仰 |

泥塑弥勒菩萨的文化内涵,远超宗教艺术的范畴,成为中华民族精神文化的象征,其一,它体现了佛教的“慈悲”精神——无论是菩萨装的庄严还是布袋和尚的和善,皆传递出对众生的关爱与度化之心;其二,它蕴含着“包容”的处世哲学——大肚能容的意象,鼓励人们以豁达的心态面对生活中的矛盾与挫折;其三,它承载着“乐观”的生活态度——常笑弥勒的形象,提醒人们保持内心的欢喜与积极,笑对人生,在民间,弥勒菩萨被视为“欢喜佛”,每逢春节、庙会,人们常在弥勒像前祈求平安喜乐,这种信仰已融入传统节俗,成为民俗文化的重要组成部分。

相关问答FAQs

Q1:弥勒菩萨和释迦牟尼佛是什么关系?

A1:在佛教教义中,释迦牟尼佛是“现在佛”,而弥勒菩萨是“未来佛”,释迦牟尼佛曾在《弥勒上生经》和《弥勒下生经》中预言,弥勒菩萨 currently 居于兜率天宫,修行说法,将在距今约56.7亿年后降生人间,于龙华树下成佛,继承释迦牟尼佛的教化,度化无量众生,弥勒菩萨既是释迦牟尼佛的继任者,也是佛教徒对未来美好世界的期盼象征。

Q2:为什么弥勒菩萨通常被塑造成“大肚”“笑脸”的形象?

A2:这一形象主要源于中国五代时期的布袋和尚契此传说,契此和尚常背着布袋,四处行乞,言语诙谐,随缘度人,临终时留下“弥勒真弥勒,分身千百亿”的偈语,后被世人认定为弥勒菩萨化身,因其形象憨态可掬、笑容常开,民间便将“大肚”“笑脸”作为弥勒菩萨的典型特征,寓意“笑口常开,烦恼自消”“大肚能容,天地宽广”,既是对布袋和尚形象的写实,也寄托了人们对宽容、乐观、自在生活境界的追求。