寺庙里的法师做法,即佛教法事,是法师依循佛陀教义、戒律及传统仪轨,通过诵经、持咒、礼忏、供养等方式开展的宗教仪式,其核心目的在于通过特定的宗教实践,净化身心、祈福消灾、超度亡灵、弘扬佛法,既是法师修行的重要方式,也是信众表达信仰、寻求心灵慰藉的途径,法事的开展严格遵循佛教经典规定,结合寺院传统,形成了一套庄严、规范、内涵丰富的宗教文化体系。

法事的目的可从多个维度理解:对个人而言,是祈求现世安乐、消除业障、增长福慧;对亡者而言,是通过超度助其脱离恶趣、往生善道;对社会而言,是祈愿国泰民安、世界和平,传递慈悲与和谐的理念,佛教认为,一切法事的本质是“心”的修行,法师与信众通过共同的仪式,强化对因果、菩提心的体悟,最终导向觉悟解脱。

常见的法事类型多样,功能各异,祈福法事”,多在春节、佛诞日(农历四月初八)、浴佛节等节日举行,内容包括诵《药师经》《吉祥经》,举行洒净仪式(以净水象征净化环境),为信众祈求健康、平安、事业顺利;“超度法事”则针对亡者,如“焰口施食”(农历七月十五中元节常见),通过诵《焰口经》、施食饿鬼,帮助亡者脱离饿鬼道;“水陆法会”规模宏大,持续七天七夜,集祈福、超度、供养于一体,普度一切有情众生,是佛教中“最盛大的法事”;还有“消灾延寿法事”(为重病患者或长者举行)、“忏悔法事”(如“三时系念”,帮助信众忏悔罪业)等,每种法事均有特定的经典、仪轨和法器,需严格遵循传承。

法事的流程通常分为三个阶段:准备、正行与结行,准备阶段包括“净坛”,即洒扫道场,诵净坛咒,使法坛清净无染;备置法器(如木鱼、磬、铙钹、引磬)、供品(鲜花、水果、灯烛、香等),供品象征“供养三宝”(佛、法、僧),表达恭敬,正行阶段是法事核心,法师带领信众诵经(如《法华经》《地藏经》)、持咒(如《大悲咒》《楞严咒》)、礼佛(三拜或更多,表达对佛的归依)、忏悔(发露罪业,誓不再造),部分法事还会举行“上供”(将供品奉于佛前,象征分享功德)或“放生”(践行慈悲,救度生命),结行阶段以“回向”结束,将诵经、持咒等功德回向给一切众生,祈愿众生离苦得乐,并提醒信众将法事中的虔诚延伸至日常修行。

法事中,法器与仪轨的象征意义深远,木鱼用于统一诵经节奏,提醒“念兹在兹”;磬声清越,象征警醒众生,断除烦恼;香表“戒定真香”,寓意戒行清净、心香自性香;灯表“智慧光明”,破除无明黑暗;花表“因行万善”,果报芬芳,法师身着法衣(如海青、袈裟),象征“福田衣”,提醒信众恭敬三宝、培植福田,整个法事过程庄严肃穆,通过视觉(庄严道场、法器)、听觉(诵经声、法器声)、嗅觉(檀香)、触觉(净水、供品)的多重体验,引导信众专注当下,契入法义。

从文化意义看,寺庙法事是佛教中国化的重要载体,中元节超度融合了中国传统孝道文化,盂兰盆会强调“孝亲报恩”;水陆法会吸收了中国民间祭祀元素,成为佛教与本土文化结合的典范,法事不仅是宗教仪式,更是传承佛教伦理(如慈悲、因果、孝亲)、凝聚社区、净化社会风气的重要途径。

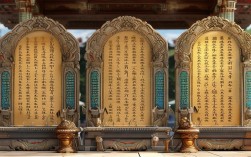

常见法事类型简表

| 法事名称 | 主要目的 | 常见时间 | |

|---|---|---|---|

| 水陆法会 | 普度众生,祈福超度 | 农历正月、四月、七月 | 诵《华严经》《法华经》,设坛、上供、放生、施食,持续七天七夜 |

| 焰口施食 | 超度饿鬼,施食救度 | 农历七月十五、亡者忌日 | 诵《焰口经》,举行“放焰口”仪式,以饮食、咒语救度饿鬼 |

| 消灾延寿法事 | 祈求健康、消灾延寿 | 信众需求(如病中、生日) | 诵《药师经》,举行“药师灌顶”,供药师佛,为信众祈福 |

| 三时系念 | 助亡者往生,为信众忏悔 | 亡者三七、百日忌日 | 分三个时段诵经、持名、开示,强调“信愿念佛”,引导亡者往生净土 |

| 浴佛节法事 | 纪念佛陀诞辰,净化身心 | 农历四月初八 | 以“香汤”沐浴太子像,象征洗涤烦恼,诵《佛说浴佛功德经》,举行祈福法会 |

相关问答FAQs

Q1:普通人可以参与寺庙的法事吗?需要注意什么?

A:普通人可以参与寺庙法事,参与时应保持恭敬心:穿着朴素得体(避免暴露、鲜艳服饰),进入殿堂脱帽、关闭手机或调至静音,跟随法师指引行礼(如合十、问讯),不随意触碰法器或供品,法事中可专注听经、默念佛号,不求“立竿见影”的效果,重在发清净心——发愿“为一切众生离苦得乐”的菩提心,比形式更重要,可随缘供养(如供花、供灯),量力而行,不攀比。

Q2:法事的效果是否取决于法师的级别?普通人如何选择法事?

A:法事的核心是“如法性”(仪轨正确)与“虔诚心”,法师的级别(如法师、比丘、方丈)并非决定因素,但经验丰富的法师对经典仪轨的理解更深入,能更好地引导信众发心,普通人选择法事时,可根据自身需求:为家人祈福可参加“消灾延寿法事”;超度亡者可选“焰口”或“三时系念”;希望系统了解佛法可参与“打七”(禅七、净土七),最重要的是选择正规寺院,确认法事传承清净,仪轨如法,避免迷信“高收费法事”,佛教强调“心诚则灵”,功德源于发心而非金钱。