在汉传佛教与民间信仰的融合中,“增福寿菩萨”并非传统佛教经典中独立的菩萨名号,而是由佛教“药师佛”的消灾延寿功德与民间“福星”“寿星”的吉祥信仰结合形成的复合型信仰对象,这一信仰的形成,既根植于佛教经典的教义阐释,也承载了民众对现世福寿的双重渴望,其由来可追溯至佛教经典的传入、本土化改造以及民俗文化的长期积淀。

佛教经典的源头:药师佛的“消灾延寿”愿力

“增福寿菩萨”的核心源头可追溯至佛教《药师经》中的“药师琉璃光如来”(简称药师佛),在佛教体系中,药师佛是东方净琉璃世界的教主,曾于因地修行时发下十二大愿,其中与“福寿”直接相关的愿力包括:“愿我来得菩提时,若诸有情,众病逼切,无救无归,无医无药,我当先为其遣住现前,令诸解脱众病,身心安乐”;“愿我来得菩提时,若诸有情,资生众具,皆令丰足,无所乏少”,这些愿力明确了药师佛“除病消灾、增长福寿、资具丰足”的职能,成为民众祈求福寿的宗教依据。

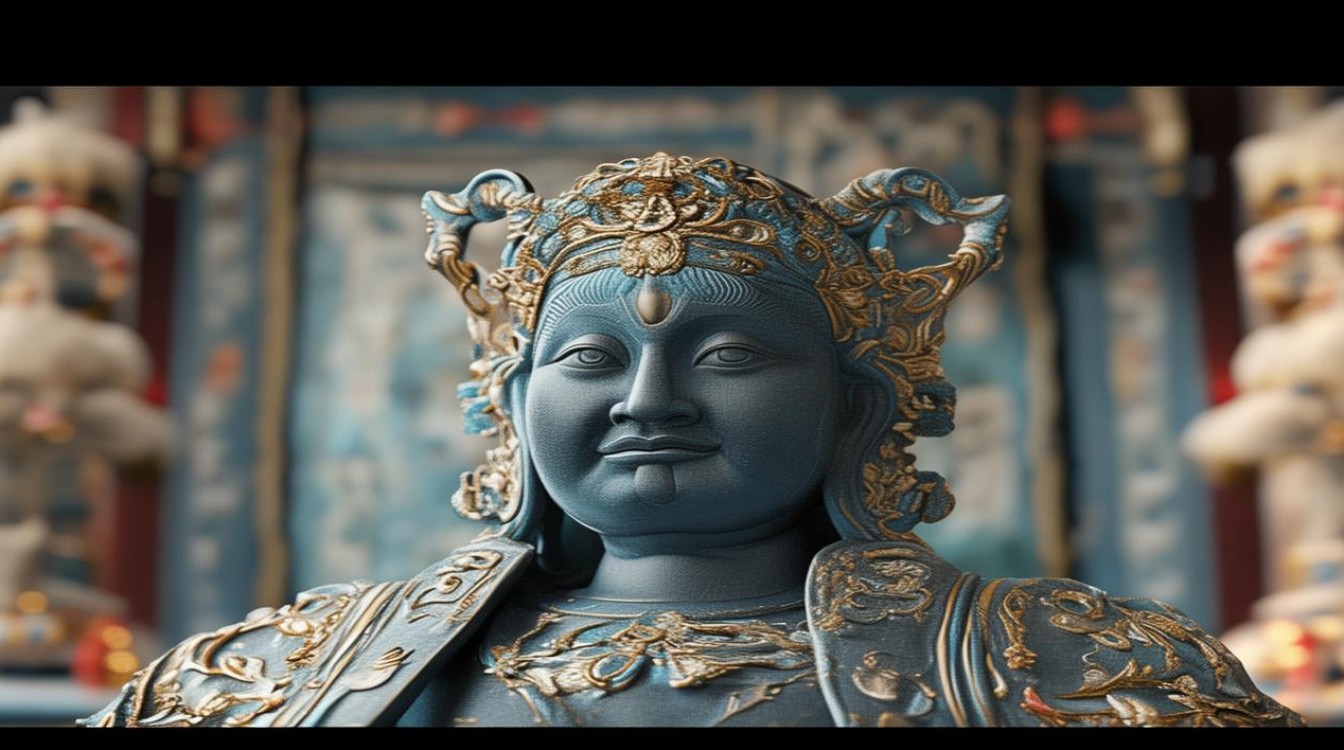

《药师经》约在南北朝时期传入中国,至唐代由玄奘法师译出《药师琉璃光如来本愿功德经》后,广泛流传,经中强调,持诵药师佛名号、供奉药师像,可现世获得健康、财富、长寿等福报,这与儒家“现世报”的伦理观念及民间“求福求寿”的实用需求高度契合,为“增福寿”信仰奠定了经典基础,在佛教造像中,药师佛通常结跏趺坐,左手持药钵(或宝塔),右手结定印,象征其能疗愈众生身心疾患、满足众生所求,这一形象后来与民间福寿符号结合,逐渐演变为“增福寿菩萨”的视觉原型。

民间信仰的融合:福星、寿星的本土化演绎

“增福寿”中的“福”与“寿”,在本土文化中早有独立信仰体系,二者的融合是佛教中国化的重要体现。

“福”的信仰源于道教“福星”(又称“天官”),道教三官(天官、地官、水官)中,天官赐福,掌管人间福禄,民间将天官形象人格化为天官大帝,常以红衣官吏形象出现,手持“天官赐福”卷轴,象征福运降临,而“寿”的信仰则源于古代星宿崇拜,南极老人星(寿星)被视为长寿之神,《史记·天官书》载“老人星曰南极”,民间将其塑造为白髯老者,手持寿桃、拄鸠杖(鸠杖象征长寿,源于汉代“王杖”制度),寓意延年益寿。

佛教传入中国后,为贴近本土信仰,逐渐将药师佛的“消灾延寿”职能与道教的“福星”“寿星”融合,唐代以后,随着“三教合一”思潮兴起,民间开始将药师佛的“药师”身份与福、寿神格结合,创造出兼具“赐福”“延寿”双重职能的“增福寿菩萨”形象,这一形象既保留了药师佛的慈悲庄严,又融入了福星的吉祥符号(如元宝、蝙蝠)和寿星的长寿符号(如寿桃、仙鹤),形成“佛身神格”的混合信仰——在寺庙中,它可能被供奉于药师殿;在民间,它则成为年画、庙会中常见的吉祥神明。

传播与演变:从宗教神明到民俗符号

“增福寿菩萨”信仰的成熟与普及,离不开唐宋以后民俗文化的推动,唐代,药师信仰随《药师经》的流行深入民间,尤其在皇室贵族中影响广泛(如唐高宗、武则天曾为药师佛修寺),宋代商品经济发展,市民阶层崛起,对现世福寿的需求更加强烈,民间开始将药师佛、福星、寿星的形象合并绘制,形成“福寿双全”的艺术主题——画面中中央为药师佛,左侧为持元宝的福星,右侧为持寿桃的寿星,统称“增福寿菩萨”,成为婚寿、节庆中常见的祈福符号。

明清时期,随着民间宗教的世俗化,“增福寿菩萨”进一步脱离严格的佛教仪轨,成为泛化的“福寿象征”,在江南地区,民众会在寿诞之日供奉“增福寿菩萨”像,以桃、面点、鲜花为供品,祈求“福如东海,寿比南山”;在北方,庙会中常有“增福寿”主题的泥塑或剪纸,其形象更趋生活化——身着官袍(融合福星),面容慈祥(融合寿星),一手托“福”字,一手托“寿”桃,完全成为民俗文化的一部分。

增福寿菩萨信仰的核心元素来源表

| 来源维度 | 核心元素 | 具体表现 | 文化融合意义 |

|---|---|---|---|

| 佛教经典 | 药师佛愿力 | 《药师经》中“除病消灾、资具丰足、延寿”的十二大愿 | 为信仰提供宗教合法性,奠定“福寿”功能基础 |

| 佛教造像 | 药师佛形象 | 左手持药钵,右手结定印,结跏趺坐,身琉璃色 | 作为视觉原型,影响“增福寿菩萨”的庄严气质 |

| 道教福星信仰 | 天官赐福 | 红衣官吏,持“天官赐福”卷轴,象征福运 | 融入“福”的符号,强化现世福报诉求 |

| 民间寿星崇拜 | 南极老人星 | 白髯老者,持寿桃、拄鸠杖,象征长寿 | 融入“寿”的符号,满足长生不老的心理需求 |

| 民俗艺术 | 福寿合体形象 | 福星(元宝、蝙蝠)+ 寿星(寿桃、仙鹤)+ 药师佛(慈悲相)的复合造型 | 实现宗教与民俗的融合,形成通俗化的信仰符号 |

相关问答FAQs

Q1:增福寿菩萨和佛教中的药师佛是同一个神明吗?

A:不完全相同,药师佛是佛教经典中明确的东方净琉璃世界教主,具有独立的经典依据和教义体系,核心职能是“除病消灾、满足众生所求”,而“增福寿菩萨”是民间信仰融合的产物,它以药师佛为原型,吸收了道教福星、民间寿星的符号和职能,形成了兼具“赐福”“延寿”双重功能的复合型神明,在宗教语境中,二者可能被视为同一神明的不同化身;但在民俗语境中,“增福寿菩萨”更侧重世俗化的福寿祈愿,形象和职能都更加泛化。

Q2:民间供奉增福寿菩萨有哪些常见习俗?

A:民间供奉增福寿菩萨的习俗多与“祈福”“祝寿”相关,常见形式包括:①寿诞供奉:在老人寿辰之日,家中设“增福寿菩萨”神位,供品以寿桃、面寿糕、鲜果为主,焚香祈求“福寿双全”;②节日祭祀:春节期间或中元节,部分地区会举行“福寿”主题庙会,民众购买“增福寿”年画、剪纸贴于家中,或参与庙会中的“福寿祭”仪式;③日常祈福:部分家庭会在厅堂悬挂“增福寿菩萨”像,每日晨起焚香,默念“增福延寿”咒语,祈求家人安康、福运绵长,这些习俗既保留了佛教的虔诚信仰,又融入了民俗的实用主义,体现了“三教合一”的文化特征。