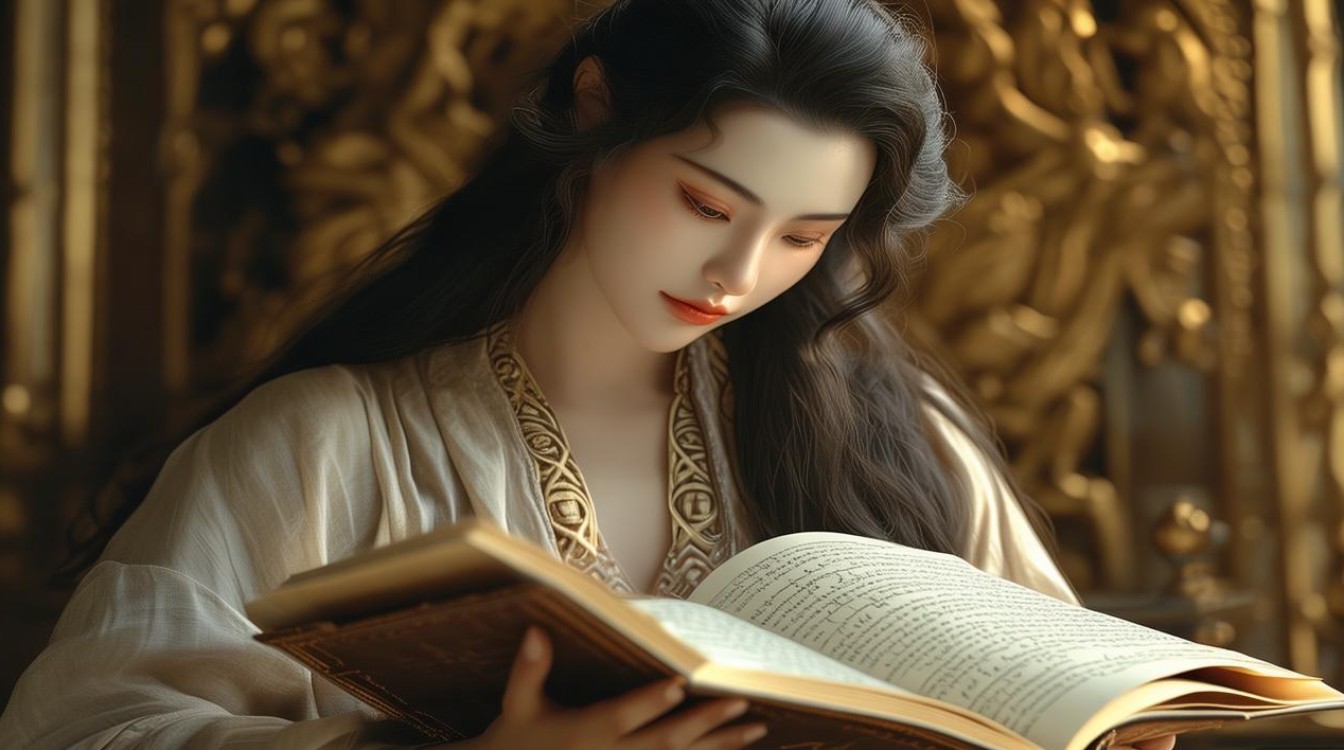

在佛教艺术的长河中,“捧书的菩萨”是一个充满智慧与慈悲意蕴的经典形象,她(或他)并非特指某一位固定的菩萨,而是以持经书为标志的、象征佛法智慧与教化功能的符号化存在,这类形象往往面容沉静,眉目低垂,双手或单手轻托经书,或结印护持,经书或展开于掌心,或置于膝上,封面常有繁复的纹饰与经名,传递出“以文字般若引导众生觉悟”的深意。

经典形象与象征意义

捧书菩萨的塑造融合了宗教教义与艺术审美,其细节处处指向“智慧”与“传承”的核心,从姿态看,菩萨多结跏趺坐于莲花座上,莲瓣象征清净无染,坐姿体现禅定中的专注与安稳;双手持书的手法各异:有的左手托书、右手结说法印,寓意“宣说佛法”;有的双手轻捧经书置于胸前,配合慈悲的微笑,传递“护持正法”的愿力;更有甚者,经书旁伴以智慧剑(如文殊菩萨),象征“以智慧剑破无明痴”。

经书本身是重要的象征载体,在佛教中,“般若经类”常被菩萨持握,因其阐述“空性智慧”,是佛教思想的精髓,例如文殊菩萨作为“智慧第一”的象征,常持《般若经》或《华严经》,其造像中经书的出现,直接关联“断惑证真、开发智慧”的功能,而部分造像中,菩萨所持经书封面会绘以日月、莲花或曼陀罗,寓意“佛法如日破暗,如莲出尘”,经书文字则被视作“佛菩萨的慈悲言教”,是连接众生与真理的桥梁。

服饰与配饰同样暗含深意,菩萨身披袈裟或天衣,璎珞、臂钭、耳环等庄严具足,既体现“菩萨内证庄严”(智慧德相),也象征“外化度生”(以美好形象吸引众生),头戴的花冠或五佛冠,有时会刻有小化佛,暗示“佛法传承的法脉相续”。

以下是不同捧书菩萨的经典特征对比:

| 菩萨名 | 常持经书内容 | 核心象征意义 | 常见造像场景 |

|---|---|---|---|

| 文殊菩萨 | 《般若经》《华严经》 | 智慧、辩才、觉悟 | 五台山寺庙、佛殿主位 |

| 普贤菩萨 | 《法华经》《大方广佛华严经》 | 行愿、实践、真理的践行 | 峨眉山寺庙、文殊菩萨组合造像 |

| 弥勒菩萨(未来佛) | 《大乘庄严经论》 | 未来教化、欢喜与希望 | 兜率天内院、寺庙天王殿 |

历史演变与地域差异

捧书菩萨的形象并非一成不变,而是随着佛教传播在不同时代与地域中呈现出多元面貌,在印度早期佛教艺术(如犍陀罗时期)中,菩萨造像受希腊雕塑影响,姿态写实,衣纹厚重,持书菩萨多表现为“沉思的学者”,经书以贝叶经的形式出现,卷轴感强,体现了早期佛教对“智慧传承”的朴素表达。

传入中国后,捧书菩萨形象逐渐本土化,唐代造像以“丰满华丽”为特点,菩萨面容圆润,衣袂飘逸,经书常以丝绸装帧,封面绘有中国传统纹样(如缠枝莲、云纹),融入了“文人士大夫”的审美趣味,如敦煌莫高窟的唐代壁画中,持经菩萨身旁常有飞天散花,营造出“佛法庄严与人间美好交融”的氛围,宋代以后,造像趋于清秀细腻,菩萨面容更接近世俗美人,持书手势更显轻柔,经书形制也多为线装书,体现了佛教与中国传统文化的深度融合。

藏传佛教中的捧书菩萨则更具密宗特色,菩萨常呈“忿怒相”与“寂静相”结合,持书时多结“金刚印”或“与愿印”,经书旁伴以金刚杵、铃杵等法器,象征“智慧与方便双运”,例如藏传文殊菩萨造像中,经书与智慧剑同时出现,剑代表“断除烦恼”,书代表“开启智慧”,二者相辅相成,在日本佛教中,捧书菩萨形象受唐宋影响较大,但更强调“仪式感”,如法隆寺的造像中,菩萨持书时双手戴有宝手套,经书置于莲花托上,凸显“佛法的神圣不可侵犯”。

文化影响与当代诠释

捧书菩萨的形象早已超越宗教范畴,成为东方文化中“智慧”与“教育”的重要符号,在古代,学子常以文殊菩萨为“智慧守护神”,考前会前往寺庙供奉经书造像,祈求“开慧解惑”;书院、学堂中常悬挂捧书菩萨画像,与“孔孟圣贤”像并列,体现“儒释互补”的教育理念。

当代社会,捧书菩萨的形象被赋予新的时代内涵,在图书馆、博物馆等文化场所,常以捧书菩萨为原型设计雕塑,寓意“知识的守护者”;在文创产品中,菩萨持书的形象被简化为卡通形象,制成书签、文具,成为年轻人“追求智慧”的时尚符号;更有影视作品、动漫游戏中,将捧书菩萨塑造为“引导主角成长的导师”,传递“通过学习获得力量”的价值观。

这种当代诠释,本质上是对“智慧”的回归——在信息爆炸的时代,捧书菩萨所象征的“静心阅读、深究经典”的精神,恰是对碎片化信息的反思,她手中的经书,不仅是宗教典籍,更代表着“人类文明的智慧结晶”,提醒人们:唯有沉下心来,才能在文字中触及真理。

相关问答FAQs

Q:捧书菩萨是否特指文殊菩萨?

A:不完全是,虽然文殊菩萨作为“智慧第一”的象征,最常以持经书(如《般若经》)的形象出现,被称为“大智文殊”,但其他菩萨也可能持书,例如普贤菩萨象征“行愿”,常持《法华经》;弥勒菩萨作为未来佛,手持《大乘庄严经论》象征未来教化。“捧书菩萨”是一个基于“持经”功能的符号化称谓,而非特指某一位菩萨,核心在于体现“佛法智慧与教化”的意义。

Q:为什么菩萨捧书而非直接传授智慧?为什么不直接用语言说法?

A:在佛教观念中,智慧并非“直接灌输”,而是“引导自悟”,菩萨捧书象征“以文字般若为工具”,经书是佛菩萨言教的载体,众生需通过阅读、思考、实践,才能将文字转化为内在的“实相智慧”,这如同“指月之指”——手指(经书)指向月亮(真理),但手指本身不是月亮,文字具有“普遍性”和“持久性”,可跨越时空传递佛法,比口头说法更利于广泛传播,菩萨的“捧书”姿态,既是“护持正法”,也是“尊重众生的根机”,暗示“智慧需靠自身努力去获取”。