寺庙作为佛教文化的重要载体,其功能分布往往蕴含着深厚的宗教思想、文化传承与人文关怀,一座完整的寺庙不仅是僧人修行、信众礼佛的宗教场所,更融合了文化教育、社区服务、生态保护等多重功能,其空间布局需兼顾宗教仪轨、实用需求与审美意境,以下从功能分区角度,详细解析寺庙功能分布图的结构与内涵。

核心宗教区:修行与礼佛的精神中心

核心宗教区是寺庙的灵魂所在,集中体现佛教的核心教义与仪轨,通常沿中轴线对称布局,形成由外而内、由俗入圣的空间递进。

- 山门:作为寺庙的入口,多设三道门(空门、无相门、无作门),象征“三解脱门”,提醒信众由世俗世界进入宗教圣境,山门两侧常置金刚力士像,护持佛法,山门额题“某某寺”或“南无阿弥陀佛”等字样,奠定寺庙基调。

- 天王殿:过山门后首殿,供奉弥勒佛(布袋和尚形象),象征“大肚能容,容天下难容之事”;两侧为四大天王,护持东、南、西、北四方,寓意“风调雨顺”;背后为韦驮菩萨,面向大雄宝殿,守护伽蓝。

- 大雄宝殿:寺庙核心建筑,“大雄”为释迦牟尼尊号,殿内主佛多为释迦牟尼(现世佛),两侧常为 Amitābha(阿弥陀佛,未来佛)与药师佛(东方净琉璃世界佛),或十八罗汉、二十诸天等,殿内举行每日早晚课、法会、皈依等核心宗教活动,是僧人诵经、信众礼佛的核心场所。

- 藏经楼/法堂:位于中轴线后部,供奉佛教经典(如《大藏经》),是寺庙的“智慧库”,法堂为讲经说法之地,高僧大德于此开示经义,传播佛法,部分寺庙藏经楼兼具文献保存与研究功能,如杭州灵隐寺藏经楼收藏宋代至民国刻本、写经千余卷。

文化传承区:经典与艺术的宝库

寺庙是佛教文化的活态载体,文化传承区集中体现经典的研习、艺术的创作与历史的沉淀,功能上兼顾“内修”与“外弘”。

- 讲经堂/禅堂:讲经堂为定期讲经、举办佛学课程的空间,面向信众普及教义,如汉传寺庙的“法会开示”、南传寺庙的“布萨堂”;禅堂为禅宗修行核心,僧人于此“坐禅参究”,追求明心见性,空间多简洁朴素,仅设蒲团、供佛,强调“不立文字,直指人心”。

- 书画室/艺术工坊:许多寺庙设有书画创作空间,僧人与文人雅士于此研习书法、绘画(如禅意画、佛教题材壁画),或从事佛像雕塑、法器制作、经书装裱等传统工艺,如苏州寒山寺的“诗书画院”,以书画为媒介传播禅意。

- 文化陈列馆/碑林:陈列馆展示寺庙历史沿革、高僧事迹、文物藏品(如唐代佛像、明代贝叶经),北京法源寺“历代佛经版本展”即收录宋至清刻本2000余部;碑林则镌刻寺庙历史、文人题咏、佛教经典,如西安碑林博物馆的《大唐三藏圣教序碑》,兼具史料与艺术价值。

生活服务区:修行与生活的保障

寺庙的日常运转需完善的生活服务设施,既要满足僧人“农禅并重”的修行需求,也要为信众提供便利,体现“慈悲济世”的人文关怀。

- 斋堂(五观堂):僧人用斋之处,“五观”指“计功多少、自忖德行、防心离过、正事良药、为成道业”,提醒食饭时观照心念,斋堂多实行过堂(用斋)仪式,禁肉食、葱蒜,强调“食存五观”,部分寺庙对信众开放“如意斋”,成为素食文化传播窗口。

- 客堂/寮房:客堂为寺庙“行政中心”,负责接待香客、安排法事、处理日常事务,设知客僧负责对外联络;寮房为僧人起居之所,多依僧人年龄、修行层次分设,如云水堂(接待游方僧)、关房(闭关修行者专用),环境清幽,便于静修。

- 法物流通处/慈心社:法物流通处流通经书、佛像、念珠、开光法器等,既是信众请法渠道,也体现“法布施”;慈心社则开展公益慈善,如扶贫、助学、义诊,如厦门南普陀寺“慈善会”年均帮扶困难群众数万人次,践行“无缘大慈,同体大悲”。

园林景观区:自然与修行的融合

寺庙园林是“佛国净土”的世俗化体现,通过山水、植物、建筑的融合,营造“曲径通幽”“禅意栖居”的环境,满足生态修行、审美体验与心灵疗愈需求。

- 放生池/生态保护区:放生池源于“慈悲护生”,多设于寺庙前部或园林中,池中植荷、养鱼,形成“水景禅境”;山林寺庙则划定生态保护区,保护古树名木(如黄山慧居寺千年银杏)、珍稀物种,体现“依正不二”(生命与环境共生)的佛教生态观。

- 碑林/石刻:除文化区的碑林外,园林中常散刻佛经偈语(如“心经”“摩诃般若波罗蜜多心经”)、高僧语录,或利用天然石壁造像(如重庆大足石刻),让信众在自然中感悟佛法。

- 禅意花园/静思空间:以枯山水、苔庭、曲径、花木营造“一花一世界,一叶一菩提”的意境,如日本京都龙安寺“石庭”,以白砂、苔石象征“空性”;汉传寺庙则多设“曲水流觞”“竹径通幽”,供信众静坐冥想,在自然中放松身心。

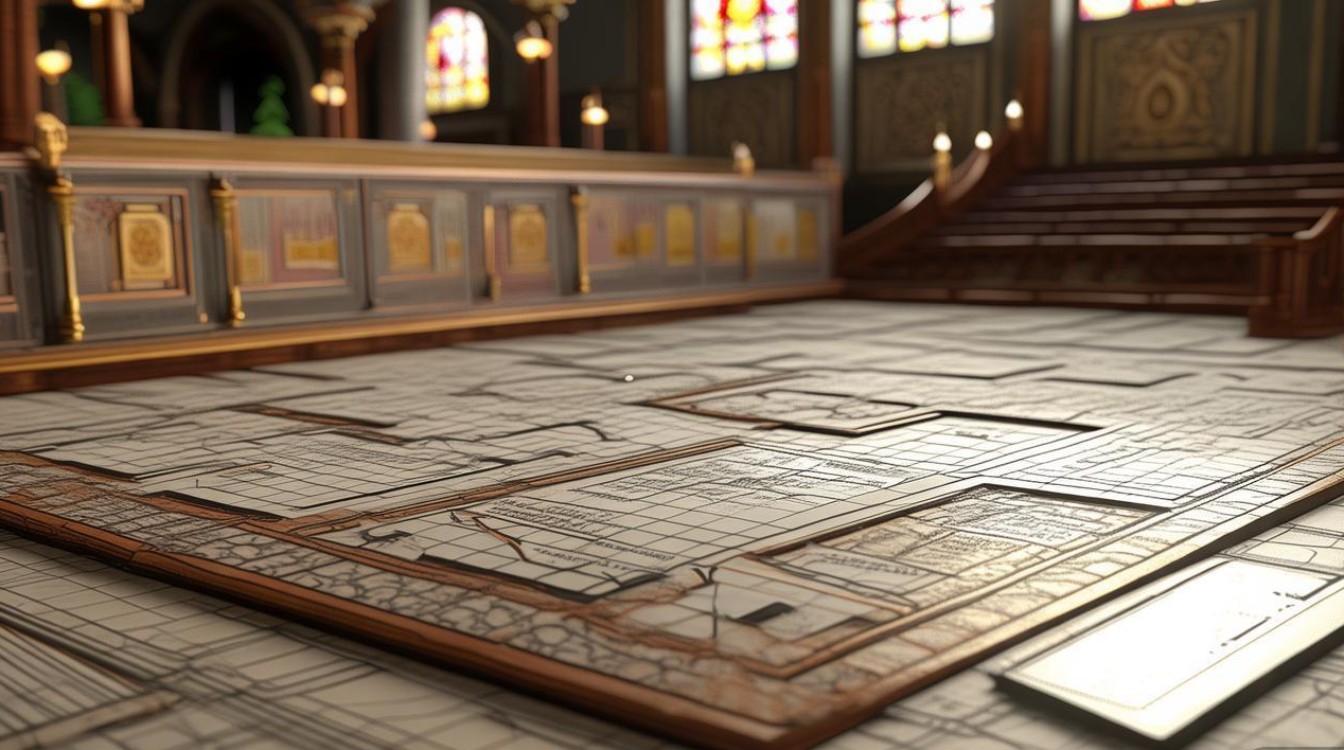

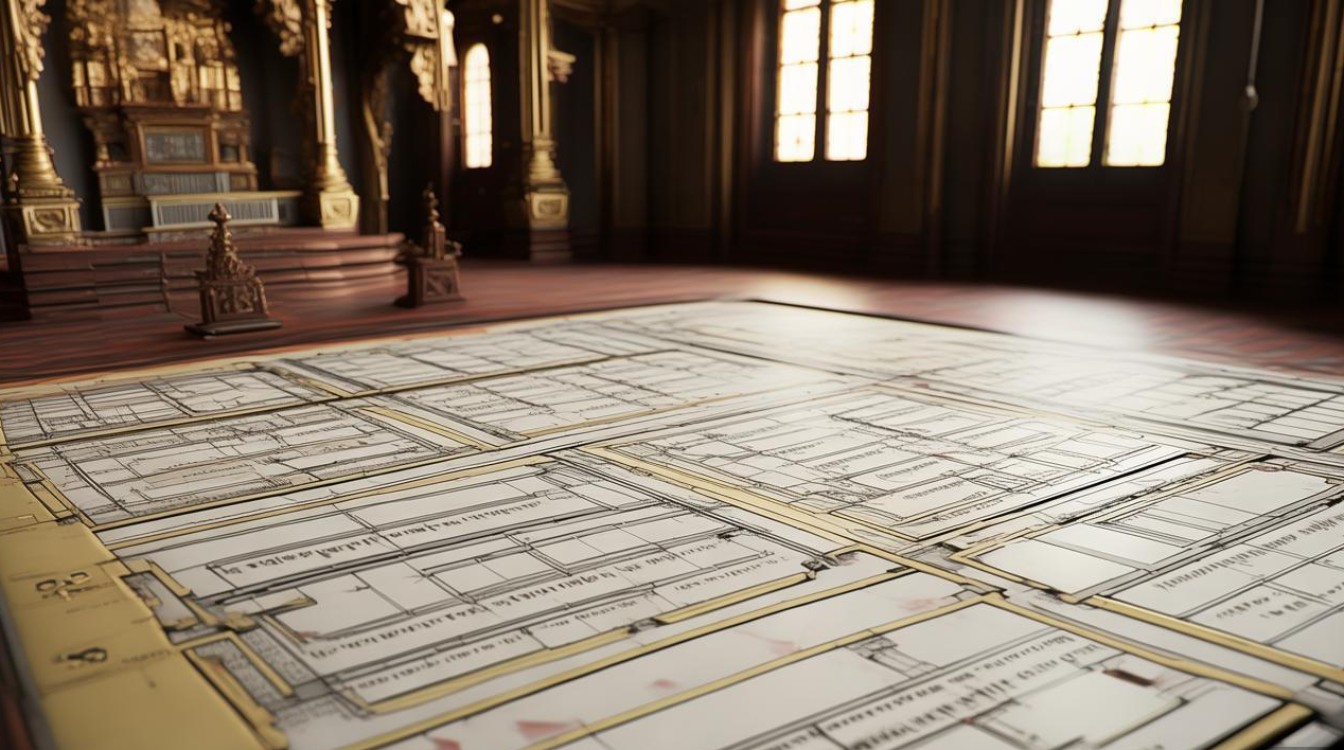

寺庙功能分布表(核心区域)

| 区域 | 核心功能 | 典型设施 |

|---|---|---|

| 核心宗教区 | 宗教仪式、修行、礼佛 | 山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼、法堂 |

| 文化传承区 | 经典研习、艺术创作、历史展示 | 讲经堂、禅堂、书画室、文化陈列馆、碑林 |

| 生活服务区 | 僧人生活、信众接待、公益慈善 | 斋堂、客堂、寮房、法物流通处、慈心社 |

| 园林景观区 | 生态修行、审美体验、心灵疗愈 | 放生池、生态保护区、禅意花园、静思空间 |

功能分布的逻辑与特色

寺庙功能分布并非随意组合,而是遵循“宗教为核、多元融合”的逻辑:

- 轴线对称与层级递进:中轴线上的核心宗教区体现“庄严国土、利乐有情”的秩序感,从山门到藏经楼,空间由开放至封闭,象征“从迷到悟”的修行次第;

- 功能复合与因地制宜:山林寺庙侧重“禅意栖居”,园林区占比大(如峨眉山报国寺);城市寺庙因空间有限,更强调“文化服务”与“社区融合”(如上海玉佛寺的“觉群文教馆”);

- 传统与现代的平衡:现代寺庙在保留核心宗教功能基础上,新增心理咨询室(如“佛学心理辅导”)、非遗体验工坊(如“禅茶”“抄经”),让古老道场回应当代需求。

相关问答FAQs

问题1:不同宗派的寺庙功能分布是否存在差异?

解答:存在差异,汉传佛教寺庙受“伽蓝七堂”(殿、堂、楼、阁等)影响,中轴线布局明显,注重“儒释融合”,如禅宗寺庙强调禅堂(修行),净土宗寺庙侧重大殿(念佛);藏传佛教寺庙因“政教合一”传统,增设扎仓(学院)、活佛府邸,如拉萨布达拉宫含红宫(政教中心)、白宫(达赖寝宫),功能更复合;南传佛教寺庙(如云南西双版纳总佛寺)以戒坛(传戒)、泼水节广场(节庆活动)为核心,体现“南传上座部”特色。

问题2:现代寺庙新增功能(如心理咨询、公益慈善)是否偏离了宗教本质?

解答:并未偏离,佛教核心是“慈悲”与“智慧”,新增功能是“契理契机”的现代诠释:心理咨询基于“烦恼即菩提”,用佛法智慧疏导情绪,如“正念疗法”源于佛教“观照”;公益慈善是“菩萨行”的具体实践,如“财布施”“法布施”的延伸,正如太虚大师所言“人间佛教”,寺庙通过服务社会,让“佛法在世间,不离世间觉”,反而强化了宗教的现实意义。