佛教结婚讲究的核心在于将婚姻视为一种修行,既尊重世俗伦理,又融入佛教的慈悲智慧与因果观念,旨在通过仪式强化双方的责任、包容与共同成长,使婚姻成为道场,而非单纯的世俗结合,以下从婚前准备、仪式流程、婚后实践三个维度展开,并结合表格呈现关键环节。

婚前准备:以佛法为基,契合道心

佛教徒的婚前筹备,首要考量的是“法侣相契”——不仅是生活伴侣,更是修行路上的同行者,双方需对佛法有基本认同,共同持守五戒(尤其不邪淫),将因果观念融入婚姻认知,明白婚姻是“共业”的延续,需以善念经营。

家庭沟通需体现佛教的“尊重”与“慈悲”,迎亲仪式中避免过度奢华与喧哗,遵循“简朴庄严”原则,减少铺张浪费;双方家庭可共同诵经回向,祈愿婚姻顺遂,而非执着于世俗的“排场”,婚前可咨询出家师父或资深居士,了解婚姻中的佛法修行要点,如“忍辱”“布施”等,为婚后生活奠定心性基础。

仪式流程:庄严清净,以法为缘

佛教婚礼虽无固定统一仪轨,但核心是通过诵经、供养、誓约等环节,引导新人发清净心、菩提心,将婚姻与佛法联结,以下为常见仪式环节及意义:

| 仪式环节 | 象征意义 | |

|---|---|---|

| 清净迎亲 | 新人及迎亲队伍着素雅服装,避免浓妆艳抹;队伍安静行进,避免喧哗扰民。 | 以清净心迎入婚姻,象征远离贪染,保持本心。 |

| 诵经祈福 | 由僧人或居士诵《般若心经》《吉祥经》或《佛说阿弥陀经》,回向给新人及众生。 | 经文力量净化身心,祈求佛菩萨加持,婚姻安稳吉祥,众生离苦得乐。 |

| 三皈依与五戒开示 | 新人共同礼佛,宣读三皈依(皈依佛、法、僧),并由师父简述五戒中“不邪淫”的意义。 | 明确婚姻是“正淫”,需以忠诚、责任为底线,将世俗关系纳入戒律护持。 |

| 誓约仪式 | 双手合十,共同发愿:“从今往后,互敬互爱,持戒修身,共修善道,同生净土。” | 以菩提心为约,超越“爱情”的短暂执着,承诺共同修行,成就彼此。 |

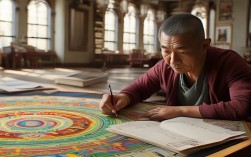

| 供养与回向 | 向佛坛供花(象征善果)、供灯(象征智慧)、供水(平等清净);将仪式功德回向法界。 | 以供养培养布施心,以回向扩大心量,让婚姻利益自他,而非局限于小爱。 |

婚后实践:以婚姻为道场,修慈悲与智慧

佛教婚礼的终极意义,在于引导新人将婚姻转化为修行道场,婚后生活中,需践行以下原则:

- 持戒守礼,以戒为师:遵守“不邪淫”戒,保持夫妻忠诚,杜绝婚外情;日常言行以“十善业道”为准则,不两舌(不搬弄是非)、不恶口(不恶语伤人),维护家庭和谐。

- 包容忍辱,消业增福:面对矛盾时,观照“因果”——对方的缺点可能是自身业感的显现,以“忍辱”对治嗔心,将摩擦转化为修心机会,如《六度集经》所言“忍如大地,一切万物植之则生”,包容是婚姻的长久基石。

- 同修善业,共种福田:鼓励双方共同参与放生、布施、诵经等善法,将家庭收入用于利益众生(如供养三宝、帮助贫困),让婚姻成为“共修小组”,在利他中深化感情。

- 智慧沟通,观照无常:婚姻中的烦恼多源于“执着”,需以“无常观”提醒自己:感情会变化,唯有珍惜当下、以善心对待,才能减少痛苦;遇到分歧时,以“慈悲”为出发点,而非争夺对错。

相关问答FAQs

Q1:佛教徒结婚必须请僧人主持仪式吗?如果条件不允许,如何确保仪式如法?

A:佛教婚礼并无“必须请僧人主持”的硬性规定,核心在于“发心清净”,若能请僧人诵经开示,自然更具加持力;若条件不允许,新人可自行在佛前诵经、发愿,或邀请居士引导,关键是以“恭敬心”替代形式——在家中设置简易佛坛,供花供水,共同宣读菩提誓愿,将婚姻与佛法的联结落实于心,而非执着于外在仪轨。

Q2:佛教婚礼是否要求全程素食?能否穿婚纱或西式礼服?

A:佛教婚礼提倡素食,因素食体现“慈悲护生”,与佛教“不杀生”戒相符,且素食氛围更符合仪式的清净庄严,但若因家庭习俗或宾客需求难以全程素食,至少新人及核心亲属应尽量持素,以表达对生命的尊重,关于服装,佛教并无统一规定,可结合个人意愿选择:若穿婚纱,款式应避免过于暴露(体现“庄重”);若选择传统中式礼服,可搭配佛教元素(如莲花纹样),核心是“得体”而非“攀比”,以朴素之心展现对婚姻的重视。